POSTFACE - UN JOURNAL CRITIQUE DE L'AVANT-GARDE

Traduit et introduit par Nicolas Feuillie

Editions Les Presses du Réel

Collection L'écart absolu - Poche

Juin 2006, 11 €

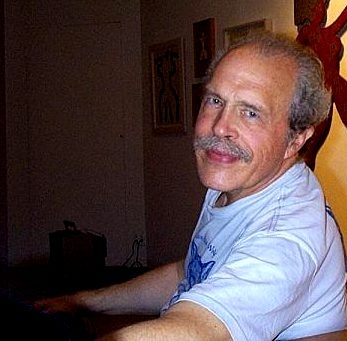

Dick Higgins (1938-1998), une des figures majeures de Fluxus, musicien, poète, chercheur, théoricien, artiste intermédia, éditeur, fonde en 1965 les éditions Something Else Press (consacrées à ses amis fluxus). Il publie ce premier essai en 1964.

C'est un journal critique qui évoque le contexte dans lequel apparaît Fluxus entre 1959 et 1963. Il analyse sans ménagement les tendances de son époque et fustige les modes artistiques (Pop art, assemblage, Nouveau Réalisme), le Nouveau théâtre (le Living Theater), comme le style international en musique (musique concrète, musique électronique, Stockhausen et Cie).

C'est un éloge de la pluralité, de la diversité et du foisonnement, favorables au « bourgeonnement de cent fleurs » et à l'éclosion « d'un millier d'écoles de pensée », pour les amateurs, contre l'aveuglement du professionnel.

Higgins montre la particularité des poètes-artistes, qui depuis le romantisme allemand et anglais, ont refusé la séparation entre le sonore, le visuel et l’écrit. Fluxus reprend là l’héritage dada et l’augmente.

Extrait : Introduction, par Nicolas Feuillie (©Les Presses du réel)

Postface, une histoire de Fluxus

Récit, témoignage, analyse littéraire et esthétique, critique radicale, pamphlet et manifeste polémique, Postface est tout cela à la fois. La prise de position d’un homme engagé dans l’avant-garde artistique de son temps, quelqu'un pour qui l’avant-garde n’est pas un but en soi mais une exigence, une prise de risque et une quête de sens. Quête qui nécessite une remise en cause sans pitié des aînés et des contemporains. Car on peut le dire, Postface n’est pas gentil, sévère même à l’égard de nombreux auteurs et artistes, même parmi ceux dont Higgins était proche. Dans la tradition du mouvement moderne, il faut installer et circonscrire une nouvelle sensibilité dans l’histoire, montrer son caractère inéluctable, en évitant une simplification de sa problématique ; et avant tout proposer une nouvelle manière de voir le monde qui s’exprime dans des oeuvres.

Pourtant de quelle esthétique il s’agit, cela n’apparaît pas au premier abord. Dick Higgins ne défend pas une nouvelle locution : dans son exposé, il est question seulement de « nous », c’est-à-dire lui et les artistes dont il est proche, George Brecht, Alison Knowles, La Monte Young, Jackson Mac Low, Emmett Williams, Al Hansen, Ben Patterson ou Nam June Paik, pour en nommer quelques-uns. Les artistes mêmes qui ont fait l’histoire de Fluxus. Et c’est ce qui nous intéresse aujourd’hui dans le texte d’Higgins, qu'il s'agisse de la première histoire de Fluxus, depuis sa naissance à la fin des années cinquante jusqu’à 1964, date à laquelle est écrit le texte. Mais paradoxalement Fluxus apparaît ici seulement comme une facette de la nouvelle sensibilité qui se met en place, essentiellement le nom générique de concerts qui se sont déroulés en Europe à l’initiative de George Maciunas, et non comme un mouvement formel regroupant un certain nombre d'artistes. Il ne s’agit pas d’aveuglement ou de mauvaise volonté de la part de Dick Higgins, mais d’une réalité historique. Fluxus était alors une bannière avancée par Maciunas qui pensait surtout à la réalisation d’un magazine. Les artistes participant aux concerts, ceux que défend Higgins, même s’ils avaient des points communs, pouvaient, comme l’analyse d’ailleurs l’auteur, avoir des positions relativement antagonistes. Et faire partie d’un groupe constitué n’entrait pas dans leurs intention. Ce n’est que plus tard, avec le recul, que tous ces événements ont été reliés à Fluxus – à tort ou à raison. Il y a aussi une raison plus immédiate. Maciunas devait éditer le projet d'Higgins, mais comme il l'a laissé traîné plus d'un an, Higgins créa sa maison d'édition, les « Something Else Press », dont ce texte qui accompagne un recueil de pièces, constitue le premier opus, intitulé Postface / Jefferson's Birthday. Ainsi le texte est-il intéressant à plus d’un titre. Comme document « à chaud » sur Fluxus, il nous plonge au milieu des événements ; mais avec le recul, il témoigne aussi d’un état d’esprit, celui qui présidait à l'époque même où Fluxus était le plus pleinement vivant, sans se revendiquer comme tel.

Préparé à partir de notes prises en Europe, le texte a été rédigé relativement rapidement entre le retour de Higgins à New York en mars 1963, et la fondation des Something Else Press, le 2 février 1964. Au-delà de Fluxus, Postface est aussi un témoignage sur le New York du tournant des années soixante, celui des happenings, de l'expressionnisme abstrait, du mouvement Beat, et sur l’Europe du théâtre de l’absurde, et du foisonnement de la recherche musicale autour des cours d’été de Darmstadt. C’est une sorte de journal de bord, dans lequel Higgins expose tous les événements produits dans le théâtre, la musique et la poésie, et les réflexions que ceux-ci lui suggèrent. C'est aussi pour lui l'occasion de développer certaines théories qui lui tiennent à coeur, ou d'élaborer certaines vues synthétiques de la situation.

Ainsi, comparant l’ancienne et la nouvelle génération, Higgins voit la scène artistique partagée entre deux figures emblématiques, à savoir Faust et Schvéïk. Faust est l’ancienne figure de l’artiste, vu comme un démiurge qui crée un monde en partant de son intériorité. C’est le personnage emblématique de l’expressionnisme abstrait autant que du mouvement Beat, celui qui incarne l’engagement intime de l’artiste dans le monde qui l’entoure, marqué par la guerre qui vient de se terminer et la menace de la bombe atomique, et par la division du monde en deux parties avec le début de la guerre froide. Face à lui, la nouvelle figure de l’artiste incarnée par Schvéïk représente un voyageur au milieu d’un monde qui lui est globalement étranger et hostile. Il témoigne, face à l’avènement d’un univers dédiée à la consommation, d'un sentiment de détachement de l’artiste, d'une aspiration à un au-delà qui s’exprime dans l’immédiat des choses. Ayant perdu tout idéal, il trouve son salut dans une empathie immédiate avec l'environnement matériel qui l'entoure.

Higgins s'intéresse tout d’abord à la scène théâtrale. Abordant le théâtre psychologique des écrivains Tennessee Williams ou Edward Albee, il s'attarde ensuite sur le théâtre de l’absurde européen et Luigi Pirandello en particulier, avant d’en venir à Jean Genet et la jeune scène du Living Theater. Higgins se montre ici assez impitoyable, bien qu’on puisse s’interroger sur certaines de ses remarques : dans Henry IV de Pirandello, qu’est-ce que ce dîner où l’on sert un poulet, qui n’est pas dans le texte ? D'ailleurs, où a-t-il vu que les aventures de Schvéïk se terminent avec le héros à la poursuite d’un papillon ? Higgins ne sauve que les figures beaucoup plus inspirantes d'Antonin Artaud et de Marinetti, eux qui ont montré une capacité à créer un théâtre provocateur d’événements, ne se contentant pas de les mettre en scène d'une manière convenue.

La scène poétique n’est en grande partie guère mieux lotie, qualifiée de « Going Thing », c'est-à-dire de « truc en cours », et est princip alement représentée par les poètes Beat. Avec eux, la poésie a pourtant connu dans les années cinquante une gloire particulière comme il est peu d’exemples dans l’histoire. Deux étymologies possibles expliquent son origine. « Beat » comme béatitude, celle que procure en particulier les nouvelles drogues, et « Beat » comme le battement rythmique qui est à la base du jazz, dont la poésie partage le sens du feeling, de l’expression de soi, et par le biais de l’oralité, d’une communion directe avec le public1. Si Allen Ginsberg, la figure la plus emblématique du Beat est épargné – il est à peine évoqué – les autres tenants du mouvement, comme Diane di Prima, Lamantia, etc. sont tous peu ou prou accusés d’académisme. Higgins cite une anthologie, The New American Poetry par Don Allen (Groove Press, 1960), comme témoin de la vacuité de la poésie actuelle ; pourtant la même année, Higgins figure avec un texte dans une autre anthologie, The Beat Scene (Corinth Books), aux côtés de Ginsberg, Ferlinghetti, O’Hara, LeRoi Jones, Paul Blackburn et beaucoup d’autres. Sans doute cherchait-il encore sa voie. Car il existe désormais d’autres figures du monde poétique qui méritent plus son attention : Jackson Mac Low, et dans un autre registre Emmett Williams, Robert Filliou et Bengt af Klintberg, qui pratiquent une poésie perfomative.

Et à la croisée du théâtre et des arts plastiques, ce sont ensuite les happenings que Higgins décrit, ceux d’Allan Kaprow, d’Al Hansen, de Dine, d’Oldenburg, … Les happenings représentent un moment important dans le développement de la scène artistique des années soixante, c'est celui de la germination du toutes les pratiques de l'“art contemporain” au sens large2, bien qu'ils soint passés de mode assez rapidement. Peu d’artistes y sont restés fidèles après 1965. Le mot happening s'est galvaudé, à cause du Times et de Life le regrette Higgins, comme aussi Jean-Jacques Lebel, qui a largement contribué à la diffusion de cette pratique en France. Du fait en partie de cette perte de sens du mot, on a parlé ensuite de performance, mot qui se rapporte en anglais avant tout à une prestation théâtrale ou musicale, un spectacle sur scène. Mais Higgins restera fidèle aux acteurs des happenings dans les années soixante, alors que Fluxus leur était d'une manière générale radicalement opposé. Avec les Something Else Press, il offrira une tribune, l'édition de livres, à Claes Oldenburg, à Al Hansen ou à Wolf Vostell, qui est l'européen dont les happenings furent les plus ambitieux.

Enfin, on aborde la scène musicale ; après avoir émis des doutes sur les recherches de la nouvelle génération de compositeurs de l’après-guerre, qu’Higgins range sous le nom de « Style international », qui englobe les noms de Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Bussotti, etc. – tous sont cités – apparaît en contrepoint la figure de John Cage. L’analyse est ici moins pertinente, au sens où elle réduit cette scène musicale à une recherche d’effets sonores, de processus de composition inutilement élaborés, et d’autre part à une division trop brutale entre monde européen et américain. La critique d'une musique dont la subtilité des processus ne sont intelligibles que sur le papier, et qui offre une écoute toujours similaire, n'est pas sans fondement. John Cage l'a formulée lui-même, pour justifier son recours au hasard. Néanmoins, à Darmstadt même, les idées qui seront celles de Fluxus trouveront d es échos dans l'oeuvre de certains compositeurs plus sérieux. Outre la recherche de nouvelles sonorités synthétiques, l'action était aussi une voie de recherche pour György Ligeti, Maurizio Kagel, ou Luciano Berio : eux aussi ont expérimenté l'humour et le concret dans leurs oeuvres musicales, bien qu'évidemment sans la radicalité de Fluxus. Paik lui-même, et d'autres, ont travaillé à l'occasion avec Stockhausen. L'antagonisme entre austérité mathématique et action musicale paraît moins tranchée.

Higgins est beaucoup plus fin quand il aborde l’analyse de l’œuvre des artistes liés à Fluxus ; mais il reste loin du panégyrique, ou du simple recensement ; il analyse toujours, et son désir de saisir la pertinence de chacun est sans concession, notant quelquefois la limite de certaines pratiques, par exemple celle qu’impose toujours la volonté de choquer. On y voit un Fluxus en gestation, c'est un laboratoire où autour d’un pot commun, des options esthétiques antagonistes existent. Il avoue ainsi ne pas être en phase avec le laisser-être de John Cage et de ses meilleurs élèves, George Brecht, Ben Patterson ou Nam June Paik. Il manifeste une admiration plus grande pour le personnage et l’œuvre de Al Hansen, ou celui de Ray Johnson. À travers les critiques ou les réserves exprimées, ses enthousiasmes, il construit ses propres choix, sa propre vision de l’art.

Cette vision, cette sensibilité nouvelle qu'il défend, apparaît avant tout comme « concrète ». Higgins déclare ainsi, « Nous aimons des choses et des activités plutôt ordinaires, quotidiennes et non-productives ». Il revendique alors un goût pour le monde dans son expression immédiate, sa contingence et son hasard ; il y a aussi la volonté d’un partage immédiat de cette expérience avec le public, qui traverse la poésie, la littérature autant que la musique. Au-delà de ce constat, l'oeuvre de chaque artiste représente des choix personnels qu'il paraît difficile de synthétiser, et au fil du récit, c'est plutôt une galerie de portraits qui se dessine, ceux des artistes qui ont participé de près ou de loin à Fluxus. On traverse ainsi le cours que John Cage a donné à la New School for Social Research, avec George Brecht, et surtout Al Hansen, l'auteur de happenings grandioses, et dont la vie est étroitement liée à l'oeuvre. On croise la figure de Maciunas, manager de Fluxus et éditeur de An Anthology, la première d'une longue série – mais ce sera après 1964. Il semble ici assez transparent, n'apparaissant que dans le conflit qui l'oppose à Vostell, à propos de projets éditoriaux. La Monte Young apparaît aussi, avec en particulier sa Composition 1960 # 7 plusieurs fois citée, pièce si fluxienne. La Monte Young a joué un rôle important, comme George Brecht, dans la construction de l'identité de Fluxus. Jackson Mac Low occupe aussi une belle place, semblant appliquer à la poésie les principes de composition de John Cage. On passe ensuite du côté européen, avec toujours dans le domaine poétique, François Dufrêne, Daniel Spoerri et Robert Filliou, ainsi qu'Emmett Williams, américain émigré en Europe, qui fréquente les cours d'été de Darmstadt où s'élabore la nouvelle musique autour de Stockhausen, et où passe Cage en 1958. Là sont aussi les deux magnifiques tenants de la musique-action, Ben Patterson et Nam June Paik. Puis ce sont enfin les concerts Fluxus proprement dit en 1962-1963, au cours desquels on découvre d'autres artistes encore, Tomas Schmit le nouveau venu, les artistes scandinaves, ou entre autres, des compositeurs japonais, non présents, mais dont les pièces sont joués : c'est Takehisa Kosugi, Toshi Ichiyanagi, c'est le premier mari de Yoko Ono – dont le nom curieusement n'apparaît jamais, malgré le rôle important qu'elle a joué à l'époque – , ou encore Mieko Shiomi ou Yasunao Tone.

Au cours de ce récit, Higgins inscrit son oeuvre dans Fluxus, mais il ne saurait se limiter à cet aspect, se situant dans un courant beaucoup plus large. Il n’est pas dans la retenue, mais paraît toujours engagé dans un grand nombre d'activités différentes. Il est dans le happening, dans le théâtre, dans la musique. Et c'est un homme de lettres qui passe beaucoup de temps à écrire, noter, et retravailler ses notes. Toute la culture est pour lui quelque chose de vivant, et il vise à établir un dialogue dans son oeuvre avec le passé, comme il le prouvera par la suite dans son travail d'éditeur. Il ne saurait rejeter comme Maciunas « l’art mort », pour promouvoir uniquement quelque chose qui s'appellerait « non-art », et qui se réduirait à des gags, à seule fin d’éliminer le grand art en raison de son élitisme. Higgins refuse avant tout les écoles, toutes les écoles. C’est ce qui motive son refus de la scène Beat, de ce qu’il appelle Going Thing en poésie, du Style International en musique... et son mépris même envers tout nationalisme. Il n’est pas innocent que les figures qu’il semble admirer le plus, Al Hansen et Ray Johnson, sont les plus indépendantes de la scène new-yorkaise, des figures que l’on peut qualifier comme Filliou le faisait pour lui-même, d’« artistes des artistes », des gens qui ne sont jamais entrés de plein pied dans le monde de l’art, avec une production artistique tangible, commercialisable, reconnaissable ; ils sont trop inclassables, trop imprévisibles, trop bohême même pour des artistes.

Dans l’ouvrage publié, Postface fait pendant à un recueil de textes, intitulé Jefferson’s Birthday, textes qui ont été écrits entre le 13 avril 1962 et le 13 avril 1963, le 13 avril étant la date anniversaire de la naissance du président Thomas Jefferson (1743-1826). Ce choix de livrer ainsi une tranche temporelle de son oeuvre correspond à une sorte de pari, celui d’un arbitraire du vivant, exposant son travail brutalement, sans sélection. On y découvre des pièces Fluxus comme les « musique du danger », des pièces de théâtre et autres type de compositions qu'il évoque dans son texte, parlant de « constellations », de « concrétions », et autres « processus musicaux ».