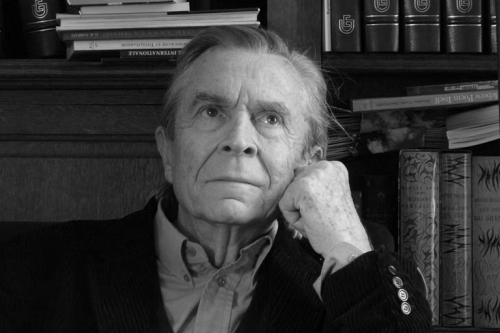

Jean-Michel Espitallier ❘ Photographie Hannah Assouline

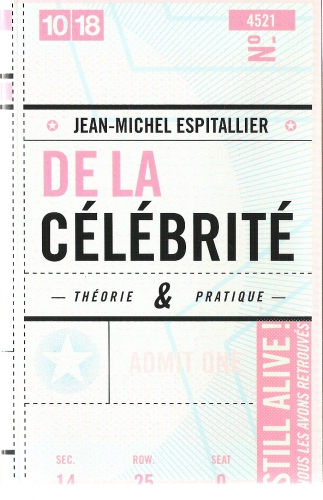

Expérimentateur d’un genre nouveau, l’essai en miettes, Jean-Michel Espitallier contemple le monde spectaculaire avec les yeux de l’ironie. Son dernier sujet d’étude, la pipolisation galopante, l’omniprésence des idoles, suggère une intéressante conclusion. Il se pourrait que l’anonymat devienne bientôt l’ultime refuge de la célébrité.

PROPOS RECUEILLIS PAR GUY DAROL

— Comment vous est venue l’idée d’écrire sur la célébrité ?

Je ne sais répondre à cette question pour aucun de mes livres. Mais, face à l’évolution du phénomène de la célébrité, la question serait plutôt : comment ne pas s’interroger sur cette omniprésence des idoles dans nos vies quotidiennes et sur la pipolisation galopante des mœurs ? Près d’un demi-siècle après La Société du spectacle, le phénomène a pris un tour absolument vertigineux. J’interroge cette société contemporaine littéralement infectée par les stars, les idoles, les people et tout ce qui va avec comme légendes, mythes, rituels, cultes, etc. Une religion profane. Dans le même temps, l’anonymat est devenu comme une tare, un exil, le marqueur de notre ultramoderne solitude qui sera corrigée, pour les plus chanceux, par les fameuses « 15 minutes de célébrités » warholiennes. Par voie de conséquence, la société ne sait plus offrir comme divertissement que du banal et du médiocre. Cette contamination est aussi celle de l’image. Promenez-vous dans n’importe quelle manifestation littéraire. Qui signe le plus de livres sur les stands des éditeurs ? Des écrivains ? Non, c’est Jean-Pierre Coffe ou Julien Lepers, parce qu’ils sont « vus à la télé ». Mais il ne faut pas gâcher son plaisir : nos idoles nous aident aussi à vivre, se sont de puissantes machines de rêve, de consolation, des modèles, et ce livre est aussi construit autour de cette utopie d’un monde meilleur, quelque part du côté du star system, et de la mémoire collective forgée sur ces fascinations générationnelles. Sans être dupe sur la validité du narcotique, bien sûr. L’histoire d’une illusion. « L’homme admet qu’on lui mente […] lorsqu’il rêve, et son sens moral n’essaie même pas d’empêcher cela », nous dit Nietzsche. L’un des paradoxes de cette affaire réside dans le fait qu’on adule nos stars en même temps qu’on adore les prendre à défaut, on les divinise en même temps qu’on traque la faille qui les fera redescendre sur terre. C’est ça, l’aliénation.

— Pourquoi avoir sous-titré votre livre Théorie & Pratique ?

J’ai voulu faire sonner mon titre, par autodérision, comme s’il s’agissait d’un traité philosophique, un peu désuet, un peu poseur. Or il faut le lire pour ce qu’il annonce : une théorie qui propose donc de dégager des généralités de phénomènes multiples et divers, et une pratique, fruit d’expériences personnelles, puisque nous nous sommes tous livrés un jour ou l’autre à cet exercice d’admiration, et que nous vivons tous, selon des positions différentes, ce phénomène envahissant. Je donne aussi quelques conseils pour devenir célèbre !

— La mise en page de l’ouvrage est aussi une mise en images. On y trouve de nombreuses variations typographiques. Comment expliquez-vous ce parti pris visuel ?

Il s’agit d’un essai en miettes, en fragments dont l’articulation passe par des moments graphiques différents, une mise en page qui est mise en scène avec accélérations, travellings avant, zooms, syncopes, etc. Ce type de dispositif est aussi un moyen de désamorcer le monopole de la pensée construite, cursive, articulée, impropre à se saisir d’un objet labile, flou, fragmenté justement. Le spectacle du star system se dit aussi par la mise en spectacle de ce qui le raconte. J’ai voulu explorer ce moment historique et paradoxal où l’image de la société se floute et se diffracte en même temps que nous vivons dans ce fantasme d’une transparence totale et d’un monde sans zone d’ombre. La collision de deux illusions.

— Vous appartenez au monde de la poésie, mais, chez vous, ce monde est étroitement en rapport avec celui de la pensée. Peut-on dire, en paraphrasant Nietzsche, que vous maniez la poésie à coup de marteau ?

« Je pense en fait avec la plume », nous dit Wittgenstein. En réalité, je n’appartiens qu’aux livres que j’écris, reste à savoir s’ils peuvent se réclamer du « monde de la poésie », et pour au moins la moitié d’entre eux je n’en suis pas si sûr. Je me suis beaucoup exprimé sur cette question d’un genre qui se définit désormais par une somme d’écritures orphelines, hybrides, transfrontalières. Ce livre est donc, comme la plupart de mes autres livres, formellement inclassable, entre chien et loup, un cauchemar des libraires (le livre est classé en « sociologie » à la FNAC !) ! J’y poursuis mon expérience d’une écriture libre d’aller où elle veut comme elle le veut.

— La célébrité est un mot vaste appelant un livre vaste. En traitant de ce mot illustre qui renvoie au temps spectaculaire analysé par Guy Debord, avez-vous cherché à montrer que l’image, autrement dit une pellicule d’air, est devenue le seul moyen pour le créateur de faire exister sa création ?

Je ne veux rien démontrer, mais en effet, le créateur qui s’exclurait du système médiatique aurait sans doute aujourd’hui bien du mal à faire exister son œuvre ; ceci n’est pas nouveau. Une œuvre est toujours constituée de son essence et de la force singulière de sa proposition d’une part, et d’autre part de son mode de production, de réception, de médiation, comme l’a bien montré Pierre Bourdieu. Ce qui choque c’est que le pouvoir médiatique est aujourd’hui considérablement vorace, ultradominant. Si vous n’êtes pas médiatisé, vous n’êtes pas crédible, et pire, vous n’existez pas. Avec la télé-réalité et ce besoin frénétique de ne pas louper une miette de ce qui se passe, partout et tout le temps - bande continue (basse continue) des quidams qui traversent le livre -, le banal et le médiocre ont pareillement droit aux ors de la reproduction, donc de l’exhibition qualifiante. Mais, en réalité, la question de la médiatisation des œuvres d’art est un tout autre sujet.

— Vous montrez que la célébrité est susceptible de devenir la règle, au point que l’anonymat deviendra l’exception. Vous dites que « les gens célèbres seront ceux qui ne l’ont jamais été. » Est-ce une formule ou une vision ?

C’est la formule d’une vision. Un raisonnement par l’absurde. Pour dire que le phénomène se tarira de lui-même ! C’est le ressort du fantasme, lequel doit demeurer conquête, utopie, projection. Ce qui tient la société contemporaine, la console de tous ses maux c’est la possibilité pour chacun de passer à la télévision.

— Selon Guy Debord, « les images existantes ne prouvent que les mensonges existants. » La célébrité, outre qu’elle appartient au monde fictif des images, est-elle selon vous un complot contre la vérité ?

Un complot sans comploteur puisque nous sommes tous les artisans de notre propre aliénation. Quant à la vérité… On peut dire que le réel ne vaut aujourd’hui que représenté. Si vous n’êtes pas représenté, vous n’existez pas. L’illusion du réel est beaucoup plus pertinente que le réel, lequel n’existe désormais que dans la représentation qui en est faite. On est là au cœur des thèses debordiennes.

— Il fut un temps où la littérature s’érigeait en valeur contre le spectacle. Songeons par exemple à Julien Gracq ou à Maurice Blanchot. Ces écrivains se tenaient vertueusement à l’abri. Ils refusaient, autant que possible, de se prêter à la ferveur médiatique. Et cependant, ils étaient parfaitement en mesure de se mettre en exposition. Cette éthique est-elle de nos jours définitivement compromise ?

On pourrait ajouter Guy Debord, justement, à ces écrivains qui se sont sciemment protégés des médias. Je ne sais s’il s’agissait d’une vertu. En tout cas, les modes de représentations de l’écrivain ont beaucoup évolué depuis une vingtaine d’année ; par exemple la disparition, sans doute éphémère, de Michel Houellebecq ne vaut que par sa surmédiatisation et la surmédiatisation de sa disparition.

— Peut-on dire que vous avez fait le constat d’une époque vouée à la consommation ? Quelle est la part de raillerie dans ce livre ?

Le star system ne pouvait advenir que dans la société capitaliste à son apogée, pour des raisons historiques, économiques, politiques et parce que ses modes de fonctionnement sont indissociables des modes de fonctionnement du libéralisme : circulation et prolifération, omniscience des médias comme stimulant du marché, marchandisation généralisée. Les stars se présentent de plus en plus comme des produits (marketing, plan média et tête de gondole). Je ne fais que montrer et décrire des situations qui sont tellement absurdes, vides de sens, pathétiques, que la seule issue est d’en rire. Le rire est la politesse du désespoir !

— Si De la célébrité est un ouvrage de genre, est-ce un essai, un pamphlet, un recueil de fragments ?

Les trois à la fois! Au minimum ! Il est la restitution par fragments de ce qui fut donné par fragments : vortex médiatique, infos stroboscopiques, vision lacunaire de la vie de nos idoles, miroitement glamour, flashs des chroniques people, brasillement des rumeurs, etc.

— Quelle est la part autobiographique dans ce livre à thèse ?

Elle a été le déclencheur de ce livre, comme spectateur du monde qui m’entoure mais aussi par ma propre expérience, de fan notamment. A douze ans je voulais être Eddy Merckx ; à seize ans c’est à mon poster des Beatles que je confiais mon mal de vivre adolescent ; à quarante-six ans je traquais Syd Barrett à Cambridge !

DE LA CÉLÉBRITÉ, THÉORIE & PRATIQUE, Jean-Michel Espitallier, Éditions 10/18, 187 p., 7,50 €

Entretien publié dans le Magazine des Livres n°35, mai 2012

BIBLIOGRAPHIE

Ponts de frappe, Fourbis, 1995

Limite de manœuvres (avec illustrations de Tristan Bastit), Du sel & Couëdic Réunis, 1995

Gasoil : prises de guerre, Flammarion, 2000

Pièces détachées : une anthologie de la poésie française aujourd’hui, Pocket, 2000 (nouvelle édition, 2011)

Fantaisie bouchère (grotesque), Derrière la salle de bains, coll. « Poésies Mécaniques », 2001

Le Théorème d’Espitallier, Flammarion, 2003

Tanger / Marseille : Un échange de poésie contemporaine, (avec : Yassin Adnan, Mehdi Akhrif, Emmanuel Hocquard, Claude Royet Journoud, Abdallah zrika), coll. « Import/Export », cipM, 2004

En Guerre, Inventaire/Invention, 2004

Où va-t-on ?, Le Bleu du ciel, coll. « L’Affiche », 2004

Toujours jamais pareil (avec Pierre Mabille), Le Bleu du ciel, 2005

Caisse à outils : un panorama de la poésie française aujourd’hui, éditions Press-Pocket n°11891, 2006

Tractatus logo mecanicus, Al Dante, 2006

Army, Al Dante, 2008

Syd Barrett, le rock et autres trucs, Editions Philippe Rey, 2009

Cent quarante-huit propositions sur la vie et la mort & autres petits traités, Al Dante, 2011

En guerre (remixé par François Bon), publie.net, 2011

Z5 - "Dans la carrière" (photos: Lisa Ricciotti), Al Dante, 2011

A PARAITRE

L'invention de la course à pieds, Al Dante, 2013

JEAN-MICHEL ESPITALLIER AUX EDITIONS AL DANTE

Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.

Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.

Il faut un ciel bleu, un soleil comme une forge et l’oisiveté en traversin pour goûter pleinement au récit de Raymond Guérin. Une aventure à peu près immobile mais vécue en altitude, à hauteur de Curzio Malaparte et de sa casa « Come Me », voici ce que nous conte l’auteur de L’Apprenti, le mirifique inventeur de La Confession de Diogène. On nous le réveilla en même temps que Bove, Calet, Forton, Gadenne, Hyvernaud, Paroutaud. C’était au temps des années 80, celui de la new wave mais aussi de la revue Les Grandes Largeurs qu’emmenaient Dominique Gaultier et Guy Ponsard et ils nous emmenaient loin. De cette époque où l’on ressuscitait des morts, nous ne sommes guère descendus de la hune où se voit très bien chaque réapparition de Raymond Guérin.

Il faut un ciel bleu, un soleil comme une forge et l’oisiveté en traversin pour goûter pleinement au récit de Raymond Guérin. Une aventure à peu près immobile mais vécue en altitude, à hauteur de Curzio Malaparte et de sa casa « Come Me », voici ce que nous conte l’auteur de L’Apprenti, le mirifique inventeur de La Confession de Diogène. On nous le réveilla en même temps que Bove, Calet, Forton, Gadenne, Hyvernaud, Paroutaud. C’était au temps des années 80, celui de la new wave mais aussi de la revue Les Grandes Largeurs qu’emmenaient Dominique Gaultier et Guy Ponsard et ils nous emmenaient loin. De cette époque où l’on ressuscitait des morts, nous ne sommes guère descendus de la hune où se voit très bien chaque réapparition de Raymond Guérin.

Est-il possible que Guy Debord ait pu faire du cinéma ? L’expression faire du cinéma est évidemment incongrue s’agissant d’un indésirable ayant œuvré contre le spectacle dont le cinéma est la forme la plus tautologique puisqu’il est « comme les messes ou les parties de football », une répétition à l’infini. On l’a constaté, désormais Guy Debord fascine, tout intégré qu’il est au système qu’il voulait à toute force pulvériser. Il est, à l’instar d’Antonin Artaud, un objet de dissection sur diverses paillasses. On veut en faire un cadavre.

Est-il possible que Guy Debord ait pu faire du cinéma ? L’expression faire du cinéma est évidemment incongrue s’agissant d’un indésirable ayant œuvré contre le spectacle dont le cinéma est la forme la plus tautologique puisqu’il est « comme les messes ou les parties de football », une répétition à l’infini. On l’a constaté, désormais Guy Debord fascine, tout intégré qu’il est au système qu’il voulait à toute force pulvériser. Il est, à l’instar d’Antonin Artaud, un objet de dissection sur diverses paillasses. On veut en faire un cadavre. L’analyse de Fabien Danesi vaut pour la ligne qu’elle trace à partir de la rencontre de Guy Debord avec le lettrisme jusqu’à Brigitte Cornand. Elle est une mise à jour de ce qui fut « un inconvénient » plus qu’ « un plaisir », un carrefour où il est prudent de se perdre dès lors que la dérive psychogéographique est le sésame pour passer hâtivement « à travers des ambiances variées ». Les familiers du projet/objet se plairont à retrouver, au fil du livre, plaques tournantes et figures considérables. En conclusion, cette étude sérieuse est le film des films, une lecture commentée (mais passionnante) des actes cinématographiques de Debord depuis Hurlements en faveur de Sade (1952) jusqu’à Guy Debord, son art et son temps (1994). Il est jouissif d’avancer lentement, comme en flânant, dans cet essai érudit tout en ayant à portée de main cette rareté de Maurice Lemaître intitulée Le film est déjà commencé ? (Éditions André Bonne, collection Encyclopédie du cinéma dirigée par André Fraigneau, préface de Jean Isidore Isou, avril 1952). Oui, tout cela est bien jouissif. Tout cela nous indique le meilleur à venir.

L’analyse de Fabien Danesi vaut pour la ligne qu’elle trace à partir de la rencontre de Guy Debord avec le lettrisme jusqu’à Brigitte Cornand. Elle est une mise à jour de ce qui fut « un inconvénient » plus qu’ « un plaisir », un carrefour où il est prudent de se perdre dès lors que la dérive psychogéographique est le sésame pour passer hâtivement « à travers des ambiances variées ». Les familiers du projet/objet se plairont à retrouver, au fil du livre, plaques tournantes et figures considérables. En conclusion, cette étude sérieuse est le film des films, une lecture commentée (mais passionnante) des actes cinématographiques de Debord depuis Hurlements en faveur de Sade (1952) jusqu’à Guy Debord, son art et son temps (1994). Il est jouissif d’avancer lentement, comme en flânant, dans cet essai érudit tout en ayant à portée de main cette rareté de Maurice Lemaître intitulée Le film est déjà commencé ? (Éditions André Bonne, collection Encyclopédie du cinéma dirigée par André Fraigneau, préface de Jean Isidore Isou, avril 1952). Oui, tout cela est bien jouissif. Tout cela nous indique le meilleur à venir.

Faiblement remarqué depuis la publication, en 1975, de La Victoire à l’ombre des ailes avec préface de Julien Gracq et couverture illustrée par Jacques Monory, le nom de Stanislas Rodanski (1927-1981) persiste néanmoins comme un fanal inextinguible, comme le signe qu’une certaine idée de la littérature ne veut abdiquer, celle qui voit dans le geste d’écrire une recherche doublée d’un risque.

Faiblement remarqué depuis la publication, en 1975, de La Victoire à l’ombre des ailes avec préface de Julien Gracq et couverture illustrée par Jacques Monory, le nom de Stanislas Rodanski (1927-1981) persiste néanmoins comme un fanal inextinguible, comme le signe qu’une certaine idée de la littérature ne veut abdiquer, celle qui voit dans le geste d’écrire une recherche doublée d’un risque.