Un chapeau dans la neige, quatrième livre de Christian Dufourquet publié chez Maurice Nadeau, débute aux confins des tentatives et "tentations d'exister": "Comme Kafka et comme beaucoup, il savait que les voyages, le sexe et les livres sont des chemins qui ne mènent nulle part, mais qu'on ne peut que parcourir en espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, un geste, un visage, une couleur nouvelle dans le ciel" (p.57). Nous sommes pris d'emblée dans un arrière plan d'usure, d'exténuation pour ne pas dire d'extinction, en plein dans la matière crépusculaire, mais un crépuscule sans grandiloquence symphonique, un crépuscule de sonates. Certes donc, sans fracas eschatologique, sans marche funèbre ni chant au mort, mais avec une lucidité de tendresse abyssale qui a cette application limpide de ne plus espérer être entendue, d'ailleurs impossible à entendre sans doute pour qui n'a pas franchi et avalé pour finir comme des baudruches risibles tous les paliers du désenchantement.

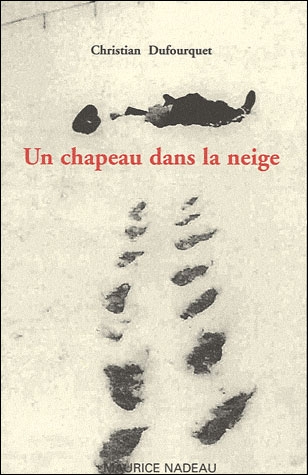

Car Christian Dufourquet ne joue pas de cette corde grave de l'écœurement, finalement aussi lassante que ces causes. Il y a dans l'effondrement central, quand il n'entraîne pas au suicide, un défoncement de tout se qui cloisonne, clive et enferme. L'effondrement, en même temps qu'il détruit, fait voler en éclat la charpente vermoulue du monde à souffrir. De là surgit, non ce pêle-mêle caractéristique de je ne sais quel ravissement extatique, mais cette traversée des morts où la frontière de la vie et de la mort est très authentiquement brouillée. L'auteur évoque dès le début du livre la mise en terre de ses parents, et cette station forte de l'égarement le plus douloureux devient le terrain meuble de dérives, de fugues où les sidérations remémorées viennent mordre sur tous les présents, ceux du passé, du présent et de l'avenir, ce "présent perpétuel" dans lequel l'auteur semble avoir souplement accès aux étages de la vie révélée par une banalité impitoyable dont la grandeur, qui n'a plus un ton reconnaissable, semble se regarder dans les yeux des vivants. C'est ainsi que le premier motif sans fond, de ces motifs concentrant un sens assourdissant sans limites discernables, est celui de la pluie sur les tombes, la pluie qui embroche dans la même scène pluvieuse morts et vivants. "Et se croire en vie, ainsi que le pensent tous ceux et celles qui font bloc, un jour ou l'autre, autour d'un cercueil, c'est rêver qu'on se réveille sous un soleil brûlant, alors même que la pluie tombe, qu'elle tombe éternellement sur les arbres, les étangs, les animaux" (p.43).Nous sommes à un point de tétanie visionnaire où chacun, les personnages de cette scène d'enterrement, le lecteur et l'auteur, convergent dans un même submergement, figés à l'unisson de cette pluie sur les stèles qui devient la trame oblique du texte. L'évocation culmine sans effort, la fosse tombale, surmontée au loin par un horizon de collines délavées, décante son signe infiniment interloquant et campe la ductilité d'univers qui caractérise tout le livre. Ce blanc d'os raclé par toutes les saloperies de la vie, tellement raclé, tellement poncé qu'il semble flotter dans le vide, le fixe comme on fixe une vague au loin" (p.60). Car à partir de cette frontière évaporée des morts aux vifs, scandée également par la cigarette et son geste latent de consomption totale, les "passages de lignes" ne se feront plus même sentir, ils deviendront la règle: "et puis flotter, l'instant d'après, à travers des êtres, un paysage, de la bourre d'images qui l'enveloppe, moins réelle qu'une ombre et en même temps plus lourde et terne qu'un morceau de plomb que son coeur martèle" (p.12), lignes imperceptiblement franchies d'une suite de sas imaginaires dont les passeurs auront pour nom: Alejandra Pizarnik, Supervielle, Roberto Bolaño, Robert Walser, Walter Benjamin, Kafka et Rilke, la liste n'est pas exhaustive mais un recensement complet dévoierait de toute façon la qualité de surgissement presque fortuite de ces fantômes, au fil du texte, qui paraissent davantage aller et venir d'un voisinage permanent de l'auteur. Nous sommes loin ici des invocations culturelles mais dans le plus affectueux des compagnonnages où nous assistons à l'extrémité des parcours humains. Ici toutefois, nulle déploration linéaire, mais une sorte d'acmé; une forme d'apothéose à la croisée des excellences déchues dont Christian Dufourquet trouve le sourire d'enterré vif, une forme d'apothéose rentrée des belles âmes à l'unisson délabré des corps littéralement rompus d'avanies illisibles: les mots à la craie de Alejandra Pizarnik tracés/effacés dans un même mouvement au tableau noir comme envoyés dans l'ardoise des morts; la hantise, à travers Robert Walser, d'une marche qui décolle de la rue ou du sentier en pulvérisant le marcheur dans la nuit, (et en écho à la promenade mortelle de l'écrivain suisse retrouvé mort dans la neige, et dont le cadavre au chapeau figure en couverture du livre). Extrémité des parcours dont ce dortoir, à la fin du livre, figure le lieu d'élection, de confluences saturées. Chaque situation pénètre le grand fracas d'un final vraiment final, l'état de non retour d'un homme ayant traversé à la vitesse de la chute tous les strates palliatives et sans cesse dans l'imminence du néant, dans ces interminables prémices. Des scènes, des sas, des médaillons relevant, plus que de la rêverie, de galeries subites cimentées par ce leitmotiv tacite d'une souffrance qui fait surgir les êtres comme pour de lointaines séances de désastres revisités.

Avec l'entrée en scène de Roberto Bolaño, retenu par l'auteur comme le frère nocturne par excellence, tous deux adossés au comptoir d'un "bouge africain", ce ne sont pas des personnages du bout du monde qui prennent corps mais des états du bout de la vie. Non un délabrement obscène, sale et vautré dans sa jubilation perdue, mais un délabrement de peine calmée. "heureusement qu'il reste des tombes, même irréelles, même illusoires, et des chiens, réels ou imaginés, pour les veiller" (p.52). Les figures affleurant dans ce texte ne sont jamais profondément retirées dans la trame à l'image de Roberto Bolaño dans cette scène qui est certainement la clé de voûte de l'ouvrage, la scène la plus expurgée de toute vanité, celle d'un fond de cale de l'expérience humaine, où les personnages atteignent leur pleine consistance d'"êtres à répliques", fondés sur la tirade qui les fait quasiment apparaître, disponibles comme des frères tenus prêts dans une épaisseur d'ombre à surgir, personnages dont l'univers corollaire relève d'une espèce de théâtre du gouffre, de terre de nuit sans jour percée d'une seule guirlande de fête morte, celle de l'écriture dont l'incision scrupuleuse, maniée par Christian Dufourquet, déploie une dextérité expressive qui semble venir du massif le plus harassé de l'être, à qui l'on pourrait appliquer cet adage incrusté dans le texte: "la Forme, cet explosif en sommeil au creux de la matière"p.50 ou encore: "écrire ce n'est pas chanter.../...il n'y a là, ajoute-t-il d'une voix redevenue lointaine, que des mots issus de la crispation d'un viscère autour d'une petite grenade nausée" (p.62).

Christian Dufourquet, étoilé dans le prisme de ces compagnies revenantes, a le sourire pierreux de mille morts fraternelles. De cette valeur criante de l'auteur, Un chapeau dans la neige semble faire l'autoportrait involontaire. "Il donnerait le peu qu'il a, à cette heure, pour étreindre un corps, n'importe lequel, rouler avec lui dans les flaques et les détritus qui l'entourent, le recouvrent, et s'enfoncer, bouche contre bouche, cœur contre cœur, continuer à s'enfoncer et se perdre dans un monde qui ne serait plus qu'un train d'atomes qui passe" (p.63). Nicolas Rozier

Un chapeau dans la neige, Christian Dufourquet, Maurice Nadeau, 2010

Editions Maurice Nadeau

Les Lettres Nouvelles

135, rue Saint-Martin

75194 Paris Cedex 04.

Tél. : +33 (0)1 48 87 75 87

Fax : +33 (0)1 48 87 13 01

Retrouvez Christian Dufourquet sur France Culture, dans l'émission Du jour au lendemain, mardi 15 février 2011 à 23 h 30.