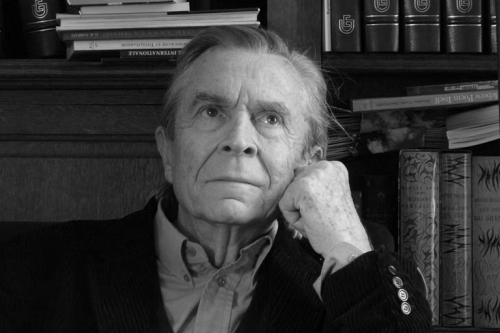

Jean-Pierre Faye

Prix Renaudot, en 1964, Jean-Pierre Faye est à la fois le créateur de la revue Change (1968-1985) et le co-fondateur du Collège international de philosophie. Son nom accompagne les transformations de la poésie à partir des années 1960. Il est par ailleurs celui qui continue d’éclairer, depuis la publication de Langages Totalitaires, le système du discours des idéologies fascistes. Ses poésies et fictions sont aujourd’hui rééditées. Elles sont l’occasion d’une réflexion sur la place de l’écrivain dans un monde où l’invention littéraire semble subordonnée à l’impératif économique.

PROPOS RECUEILLIS PAR GUY DAROL

— De la poésie d’un côté, de l’autre des fictions et au milieu – mais est-ce bien au milieu ? – des essais sur les langages totalitaires, l’économie narrative, le nihilisme. Quel est le dénominateur commun à cette simultanéité de pratiques ?

— La virulence du langage se fait manifeste par la langue de poésie – et à l'autre bord, par les fictions narratives – mais dans un entre deux qui est lui-même un extrême bord, par la fureur du réel de l'Histoire, la crise, et cette étrange économique qui entraîne les langages dans la folie délatrice du nazisme et du stalinisme, mais déjà dans mille recoins ou Winkel de l'Histoire, pour parler comme Nietzsche.

— Vous débutez, par la publication, en 1958, d’Entre les rues. Cette fiction est le premier élément d’un ensemble que vous nommez L’Hexagramme. Comment s’est imposé ce jeu de construction ?

— L'ensemble s'est imposé narrativement... Non pas comme jeu de construction, mais comme entraînement narratif où le tissu se liait à lui-même d'un paysage à l'autre – Amérique des guerres vietnamiennes, Paris des contre révolutions coloniales, Munich de la Main Rouge emboîtée dans celle du nazisme, Berlin divisé cruellement, Troie et Troyes : cités de la toute première narration... premières prises de guerre.

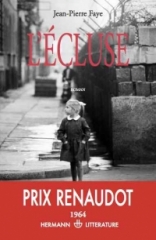

— L’Écluse, l’un des éléments de cet Hexagramme, est couronné en 1964 par le prix Renaudot. Comment vous est venu ce livre ?

— Soudain, le Berlin du journalisme s'est mué en sa propre mythique, le Mur qui se refusait à parler de lui-même, mais qui tramait chaque moment du corps des hommes et des femmes, en venant clore l'Après-guerre mondial dans une guerre totale immobile. La chute du Mur, comme il se devait, attendait l'anniversaire de la Révolution en 1989, le stalinisme s'écroulait à Berlin sur les ruines du nazisme, pour resurgir, mais le Mur immobile s'effaçait sur un seul mot prononcé par hasard : sofort, « tout de suite »...

— La bataille de Léda, votre treizième roman, fut publié en 2008. Didjla, le Tigre, ouvrage publié en 1994, est de nouveau réédité. Ces deux fictions ne sont rattachées ni au cycle de l’Hexagramme ni à celui regroupé sous le titre Infernovale. S’agit-il de narrations errantes et de quelle façon s’incluent-elles dans votre entreprise romanesque ?

— La bataille de Léda surgit sans précaution comme sur le quai de la Gare, et elle vient clore le moment où les enchaînements se rompent. Mais Didjla le Tigre est survenu comme un accomplissement logique des deux « Mésopotamie », celle de Bagdad, mais aussi celle de Buenos Aires, entre deux fleuves là aussi, là où ont également régné des dictatures violentes, inégalement cruelles. A l'entrée de ce lacis de fleuves qui entrelace la vallée, surgit devant mes yeux cette ville d'Argentine, Tigré (ainsi se prononce-t-elle), et je voyais se déployer les deux fleuves enlacés, là comme à Bagdad le Tigre, le Didjla aux eaux profondes.

— Un Choix de poèmes lus par l’auteur a été récemment publié. Il enveloppe cinquante ans d’écriture poétique. La poésie est-elle venue à vous par la poésie et ses recueils ou plutôt par le dehors et certains événements ?

— Poièma, ou Poièsis, commence dans la fureur du calme et peut tourner à la plus grande violence, quand elle tient tête au furieux : ainsi Neruda mourant, aux moments mêmes où se déchaînait la dictature violente qu'il avait d'avance affrontée, et ses obsèques déployées dans le calme sous le contrôle des furieux armés qu'il combattait...

— Poésie et fictions narratives renvoient souvent à une géographie liquide : fleuve, mer, sang. Peut-on dire que l’écriture constate chez vous des paysages menacés, des réalités intranquilles ?

— « L'intranquillité » est ce grand poème en prose surgi au Portugal qui lui aussi a émergé des grandes violences de la péninsule portugaise-espagnole, où ce mot même est né, et par-delà ce qui faisait frémir alors le subcontinent latino-américain tout entier, dont j'ai tant aimé entendre le frémissement, dans la Gran Sabana, à l'heure où le soleil tombe comme un sac de plomb.

— Vous écrivez : « poème est rançon de l’éclat ». Le mot éclat peut être diversement compris. Désigne-t-il une brisure, un bruit, une lueur ?

— Oui, c'est la brisure interne qui fait lumière, éclairement - et la lumière use, terriblement, notre univers - je souhaite que la poésie – aussi.

— Votre nom est lié à la création de la revue Change en 1968. Il s’agissait en vérité de quelque chose de beaucoup plus ample qu’une revue. Avec Maurice Roche et Jacques Roubaud vous avez initié le mouvement du change des formes. Cette aventure s’est-elle véritablement terminée en 1985 ? Est-ce que le change lui-même bouge encore ?

— Oui, c'était un moment très beau, et très âpre, à la fin de l’été 68, mais aussi le moment horrible de l'invasion russe à Prague, accompagnée des armées des quatre autres États esclaves, exactement quand surgit le premier numéro de Change, entièrement et étrangement composé dès février 68, y compris les descriptions des combats de rue et des assauts policiers du fameux Printemps 68... Change surgit alors, à l'automne... Les premiers livres de Roche et de Roubaud, aussi. Et Paris avait été bel et bien la Ville des Troyens, assiégée et racontée, aux mêmes moments.

— Cette aventure a contribué à faire davantage connaître en France Chomsky et la grammaire générative, mais aussi le militant opposé à la guerre du Vietnam. L’invention littéraire et l’action politique étaient indissociables, alors. Y a-t-il eu un effondrement simultané de ces deux fronts ?

— Oui, Chomsky était notre héros, l'explorateur des langages sur lequel travaillaient Jacques Roubaud et Mitsou Ronat, et aussi le héros de la guerre... à la guerre, au Vietnam... Puis soudain... il allait préfacer Robert Faurisson, le stupide et fort pervers négationniste, qui affirmait devoir nier le massacre de la Shoah, du Kurbrn, cet étrange mot hébreu qui signifie dévastation, et qui désignait sur place Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka pour les survivants mêmes. Mais il était impossible de convaincre Chomsky de désavouer sa préface désastreuse au livre de Faurisson, ce désastreux démenti qui le démentait lui-même, lui, Chomsky.

— Pour en évoquer d'autres, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari sont des noms étroitement liés à votre parcours. Quels étaient vos points de jonction ?

— Les grands livres des trois surgissaient aux mêmes moments, et comme à nos côtés, car nous avions avec eux trois des moments de convergence inouïe, y compris pour se faire arrêter ensemble ou matraquer, du même geste, et dans cette intense attention au drame et à l'énigme des prisons. Foucault était saisi profondément en soutenant avec nous la grève de la faim de Geneviève Clancy, en symphonie avec celle qui faisait éclater soudain le choc des prisons, et même si Foucault lui-même avait manqué la manifestation sur les prisons, à Nancy, car aux mêmes moments il s'était fait arrêter soudain, en prenant la défense d'un immigré dans un métro, à Paris.

— Vous avez mené le combat du côté de la fiction, des narrations nouvelles. Ce combat s’est-il déplacé aujourd’hui dans l’espace de la philosophie ?

— Je pense que la philosophie aujourd'hui porte enfin son regard sur le pire qui eut lieu : le siècle qui précède, et qui a fabriqué les machines-monstres les pires de l'Histoire. Je tente en ce moment même de saisir ce qui se passe en fin novembre de l'an 32, quand un grand juriste, un philosophe du droit nommé Carl Schmitt donne une conférence dans un lieu élégant nommé le « Club des Messieurs », le Herrenklub, à Berlin, où il annonce la création très prochaine de « l'État total », le totale Staat, précédé dès 1925 à Rome du Stato totalitario... Deux mois plus tard, en janvier 33, la chose même est là : nouée par celui dont il est le conseiller et l'avocat, le dérisoire von Papen, devenu le vice-chancelier d'un chancelier nommé Adolf H. Tout avance dans une fiction risible, et curieusement proche.

— Y a-t-il une chance pour la transformation, y compris au sein des pratiques d’écriture, ou faut-il admettre que tout a été bel et bien transformé ?

— Mais l'écriture est cela même qui tient en main ce qui transforme, ou peut à tout instant déformer la diction, à partir d'un point levier, et par lui tout est sur le point de devenir cela même qui va être ce qui change.

— Il y a un peu plus de trente ans, vous déploriez avec Philippe Boyer « la pulvérisation des communautés de pensée ». La régression était désignée comme un moteur de ce dangereux éclatement. Où en sommes-nous de la pensée et de la régression ?

— L'éclatement se poursuit, mais n'est souvent qu'une façon d'en revenir à la déformisation, la mise en cliché identique, quand cet en-cliché est triomphe du pareil où pourtant va commencer à se vaincre le retour.

— Le formidable élan que vous avez donné à la littérature en la nourrissant de voix venues d’ailleurs, en nous faisant entendre sa polyphonie mappemondiale, vous semble-t-il repris, amplifié, ou tout au contraire anéanti par cette autre circulation qui est le flux permanent des marchandises ?

— Le flux étouffe, éteint le flux, marchandise contre élan, mais le monde poursuit sa Grande Nap, qui fut projet sans pareil peut-être, capable du monde, et parti au revers de ce qui a été dit, mais parcourant l'espace jamais décrit.

— Peut-on encore changer quelque chose qui ne soit pas une passation d’armes, équipe de gouvernement succédant à un autre, compromis entre économie de la richesse et réalité de la misère ?

— Ce qui change l'est malgré nous, mais soudain cela peut se saisir, et soudain devenir regard qui fait être ce qui eut lieu, comme cela qui est prise de soi.

— Comment Jean-Pierre Faye voit-il ce monde où s’indigner est comme s’insurger ?

— L'indigné n'est pas l'insurgé, mais tous deux font que le second ne va pas se dresser en vain.

— Votre considérable bibliographie – plus de soixante titres – associe toutes sortes d’aventures personnelles et collectives. Vous avez exploré roman, poésie, essai, théâtre. Qu’avez-vous cherché, au fond ? Et qu’est-ce qui motive en vous, définitivement sans doute, le goût de la recherche ?

— Chaque note en vue du projet est commencement de quelque chose qui n'aura nulle fin, et vient vers un front de mer en mouvement, dont le choc provient de plus loin, mais avance, dans ce souffle sans relai qui a l'horizon au-devant de soi.

DIDJLA, LE TIGRE, Jean-Pierre Faye, coédition L’Harmattan et Notes de Nuit (+ DVD avec version lue par Bérangère Bonvoisin et entretien filmé entre l’auteur et la comédienne), 149 p., 15,50 €

CHOIX DE POÈMES LUS PAR L’AUTEUR, Jean-Pierre Faye (livre + DVD avec film-portrait de Jean-Pierre Faye), coédition L’Harmattan et Notes de Nuit, 147 p., 25 €

Entretien publié dans le Magazine des Livres n°35, mai 2012

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Yumi, Lieu Commun, 1983 ; L’Harmattan/Notes de Nuit (livre + DVD avec version lue par Aurore Clément), 2012

Paul de Tarse et les Juifs, Germina, 2012

L’Expérience narrative et ses transformations, Hermann, 2010

L’Écluse, Le Seuil, 1964 ; Hermann, 2009

La bataille de Léda, Hermann, 2008

L’histoire cachée du nihilisme (avec Michèle Cohen-Halimi), La Fabrique, 2008

Langages totalitaires, Hermann, 2004

La philosophie désormais, Armand Colin, 2004

Le siècle des idéologies, Armand Colin, 1996 ; Pocket, 2002

Le vrai Nietzsche, Guerre à la guerre, Hermann, 1998

LE SITE DE JEAN-PIERRE FAYE

NOTES DE NUIT EDITIONS

Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.

Il n’est pas remonté de l’oubli aussi durablement qu’Emmanuel Bove, Henri Calet ou Raymond Guérin mais l’opiniâtreté de Stéphane Bonnefoi et l’enthousiasme d’éditeurs comme Le Dilettante et Finitude parviennent à nous le rendre vivant. Marc Bernard (1900-1983) qui mourut chez le docteur Paradis est un écrivain forgé à l’optimisme qui se fit lui-même dans un monde où l’on est garçon de course à douze ans, fraiseur à quinze. Il se fait remarquer en 1929 avec la publication de Zig-Zag, chez Gallimard, puis enchaîne les succès en obtenant le Prix Interallié pour Anny (1934) puis le Goncourt (1942) avec Pareils à des enfants …, récit bien émouvant d’une enfance marquée par « le drame réel ». Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Marc Bernard fut aussi journaliste, et d’abord à Monde, hebdomadaire d’information littéraire, artistique, scientifique, économique et sociale, qui aligne dans son comité directeur les noms d’Albert Einstein, Maxime Gorki et Upton Sinclair. D’obédience communiste, le journal réunit des écrivains parmi lesquels Henry Poulaille. Dans les colonnes de Monde, Marc Bernard déclare qu’il existe un art prolétarien. Il défendra cette position en fondant, en 1932, avec Poulaille et Tristan Rémy, le Groupe des écrivains prolétariens.

Il faut un ciel bleu, un soleil comme une forge et l’oisiveté en traversin pour goûter pleinement au récit de Raymond Guérin. Une aventure à peu près immobile mais vécue en altitude, à hauteur de Curzio Malaparte et de sa casa « Come Me », voici ce que nous conte l’auteur de L’Apprenti, le mirifique inventeur de La Confession de Diogène. On nous le réveilla en même temps que Bove, Calet, Forton, Gadenne, Hyvernaud, Paroutaud. C’était au temps des années 80, celui de la new wave mais aussi de la revue Les Grandes Largeurs qu’emmenaient Dominique Gaultier et Guy Ponsard et ils nous emmenaient loin. De cette époque où l’on ressuscitait des morts, nous ne sommes guère descendus de la hune où se voit très bien chaque réapparition de Raymond Guérin.

Il faut un ciel bleu, un soleil comme une forge et l’oisiveté en traversin pour goûter pleinement au récit de Raymond Guérin. Une aventure à peu près immobile mais vécue en altitude, à hauteur de Curzio Malaparte et de sa casa « Come Me », voici ce que nous conte l’auteur de L’Apprenti, le mirifique inventeur de La Confession de Diogène. On nous le réveilla en même temps que Bove, Calet, Forton, Gadenne, Hyvernaud, Paroutaud. C’était au temps des années 80, celui de la new wave mais aussi de la revue Les Grandes Largeurs qu’emmenaient Dominique Gaultier et Guy Ponsard et ils nous emmenaient loin. De cette époque où l’on ressuscitait des morts, nous ne sommes guère descendus de la hune où se voit très bien chaque réapparition de Raymond Guérin.

Est-il possible que Guy Debord ait pu faire du cinéma ? L’expression faire du cinéma est évidemment incongrue s’agissant d’un indésirable ayant œuvré contre le spectacle dont le cinéma est la forme la plus tautologique puisqu’il est « comme les messes ou les parties de football », une répétition à l’infini. On l’a constaté, désormais Guy Debord fascine, tout intégré qu’il est au système qu’il voulait à toute force pulvériser. Il est, à l’instar d’Antonin Artaud, un objet de dissection sur diverses paillasses. On veut en faire un cadavre.

Est-il possible que Guy Debord ait pu faire du cinéma ? L’expression faire du cinéma est évidemment incongrue s’agissant d’un indésirable ayant œuvré contre le spectacle dont le cinéma est la forme la plus tautologique puisqu’il est « comme les messes ou les parties de football », une répétition à l’infini. On l’a constaté, désormais Guy Debord fascine, tout intégré qu’il est au système qu’il voulait à toute force pulvériser. Il est, à l’instar d’Antonin Artaud, un objet de dissection sur diverses paillasses. On veut en faire un cadavre. L’analyse de Fabien Danesi vaut pour la ligne qu’elle trace à partir de la rencontre de Guy Debord avec le lettrisme jusqu’à Brigitte Cornand. Elle est une mise à jour de ce qui fut « un inconvénient » plus qu’ « un plaisir », un carrefour où il est prudent de se perdre dès lors que la dérive psychogéographique est le sésame pour passer hâtivement « à travers des ambiances variées ». Les familiers du projet/objet se plairont à retrouver, au fil du livre, plaques tournantes et figures considérables. En conclusion, cette étude sérieuse est le film des films, une lecture commentée (mais passionnante) des actes cinématographiques de Debord depuis Hurlements en faveur de Sade (1952) jusqu’à Guy Debord, son art et son temps (1994). Il est jouissif d’avancer lentement, comme en flânant, dans cet essai érudit tout en ayant à portée de main cette rareté de Maurice Lemaître intitulée Le film est déjà commencé ? (Éditions André Bonne, collection Encyclopédie du cinéma dirigée par André Fraigneau, préface de Jean Isidore Isou, avril 1952). Oui, tout cela est bien jouissif. Tout cela nous indique le meilleur à venir.

L’analyse de Fabien Danesi vaut pour la ligne qu’elle trace à partir de la rencontre de Guy Debord avec le lettrisme jusqu’à Brigitte Cornand. Elle est une mise à jour de ce qui fut « un inconvénient » plus qu’ « un plaisir », un carrefour où il est prudent de se perdre dès lors que la dérive psychogéographique est le sésame pour passer hâtivement « à travers des ambiances variées ». Les familiers du projet/objet se plairont à retrouver, au fil du livre, plaques tournantes et figures considérables. En conclusion, cette étude sérieuse est le film des films, une lecture commentée (mais passionnante) des actes cinématographiques de Debord depuis Hurlements en faveur de Sade (1952) jusqu’à Guy Debord, son art et son temps (1994). Il est jouissif d’avancer lentement, comme en flânant, dans cet essai érudit tout en ayant à portée de main cette rareté de Maurice Lemaître intitulée Le film est déjà commencé ? (Éditions André Bonne, collection Encyclopédie du cinéma dirigée par André Fraigneau, préface de Jean Isidore Isou, avril 1952). Oui, tout cela est bien jouissif. Tout cela nous indique le meilleur à venir.