L’ère psychédélique est toujours regardée dans le rétroviseur avec fascination. C’est le temps de l’amour sans frein et de la créativité infinie. L’esprit n’a jamais été aussi ouvert qu’en ces années où l’on traversait les portes de la perception en écoutant Grateful Dead, un livre d’Allen Ginsberg ou de William Burroughs à portée de mains. Le psychédélisme est une contre-culture de vaste dimension qui possède ses connaisseurs, parmi lesquels Philippe Thieyre, Steven Jezo-Vannier et Bill Graham. Leurs éclairages rendent intelligibles le Psychedelic Sound et l’art rétinien des affiches de la Bay Area aussi hermétique que trippant.

Sans le LSD (Lyserge Saüre Diäthylamid), ce psychotrope hallucinogène synthétisé dans les laboratoires Sandoz en 1938 par Albert Hofmann, l’art psychédélique n’avait aucune chance d’exister. Il fallait qu’un chimiste né à Baden, en Argovie, dans les premières années du dernier siècle, s’intéressât à un champignon, parasite du seigle, qu’il en fît dériver un amide pour que la culture, dans sa contre-pente, fasse éclore un champignon d’art et des milliers de fleurs sur les cheveux de la belle jeunesse californienne avide de puissance d’amour au milieu des sixties. Un tour de pipette et la magie opère, ouvrant l’espace et le temps à des réalités versicolores.

L’expérimentation du LSD-25 à la suite de cette découverte emprunta des chemins qui bifurquent. Toujours à l’affût de la nouveauté, la CIA se pencha avec bienveillance sur l’étrange molécule. Elle pouvait anéantir l’ennemi par ébriété, si elle parvenait à forcer sa consommation. Ébriété est un mot bref. Les effets du phantasticum sont si fantastiques qu’ils parviennent à transformer un impulsif en un génial oisif susceptible de vivre en poésie. L’acide lysergique était un fléau contre la guerre, une sorte de virus qui allait ruiner l’entreprise belliqueuse menée au Vietnam par Lyndon Johnson.

Sur la route de Jack Kerouac, publié avec grand succès en 1957, inoculait le doux venin de la dérive. Il s’agissait de vivre sa vie sans consentir aux dogmes. La liberté devenait à la mode. Mieux, elle était une ontologie. On allait vivre en se moquant des illusions, en aimant sans répit, en se brûlant. Tout être devenait créateur. Cette fois l’horizon n’était plus l’otage du plaisir. Il avait disparu, escamoté par les joueurs.

Il y eut un temps où le LSD était en vente libre, parcelle de songe multipliante. Les barricades du monde étaient fluides. Timothy Leary, neuropsychologue de son état, se fit le chantre de cette aisance. Il indiqua la voie mais aussi les vertus, en prononçant cette phrase devenue mot d’ordre : « Turn on, tune in and drop out (Branche-toi, accorde-toi et lâche prise) ». Dès lors, les frontières étaient transparentes. Rien ne s’opposait au rêve, sauf bien sûr la censure. Mais le LSD était plus fort que tout et l’amour résolument indestructible. C’était le temps du nouvel âge. La jeunesse serait festive et l’humanité devrait danser dans son sillage. L’éternité s’annonçait comme une promesse avec son paradis intégré, l’Éden ici-bas. Il n’y avait qu’à se diffracter.

Une extase cognitive

On usa de LSD comme d’une hostie qui communie avec l’infini. Nous étions la religion revenue des mystères, cette science gnostique qui devait se battre à contre-vie pour que règne de nouveau l’agapé, autrement dit l’union d’amour, l’harmonie enfin, cette utopie dessinée par Rabelais et théorisée par Thomas More. Avec ses branchements vers Baltasar Gracián et Fourier en passant par le marquis de Sade. Tout était possible, sans toutefois abattre le temple d’Adam Smith et de David Ricardo (entendez le Capitalisme) devenu comme on sait l’ennemi de Proudhon et de Marx. La Californie ne lance pas de flèches mortelles vers le Capital, elle dévie, elle s’arrange avec le climat, elle esquisse des points de fuite vers l’azur, chemins vers le Ciel en couleurs. On y verrait quelque chose entre panthéisme et bouddhisme, entre la fête et l’assurance que rien ne s’arrête. La mort, c’est décidé, n’existe plus.

Le LSD n’était plus en vente libre mais on le dégustait en apnée comme un plat hédoniste, une variante des joies relevant de l’opium, de l’alcool ou des rêves esquissés par le surréalisme. Une transmutation était possible qui courbait nos visions épouvantablement rectilignes. Il suffisait de se laisser aller.

Les premiers à oser le drop out étaient Lawrence Ferlinghetti, Kenneth Rexroth, Allen Ginsberg, William S. Burroughs. Ils avaient rompu les amarres avec la tradition du métier d’écrire. Ils cherchaient une autre prosodie dans le mouvement de la vie hors des sentiers battus, en consentant à la dérive et à l’extase, en accueillant la drogue, la spiritualité, toutes les expériences de l’amour comme outils de libération. La connaissance était leur but du moment que les portes s’ouvrent et d’abord celles de la perception. Ils accompagnaient certains de leurs aînés qui comme Henry Murger plaidait pour la bohème, qui comme William Blake déverrouillait les sens. La culture psychédélique était un art de voir au-delà des apparences. Aldous Huxley, son pilier de sagesse, avait publié en 1932 Le Meilleur des mondes. C’était un proche de Krishnamurti. Il avait usé de la mescaline et admirait Lewis Carroll.

Professeur auxiliaire à Berkeley puis conférencier en psychologie à l’université d’Harvard, Timothy Leary développe sa doctrine en faveur des hallucinogènes qu’il tente de distribuer sur le campus avant de se faire exclure. Avec son collègue Richard Alpert, il fonde International Foundation for Internal Freedom (IF IF), prélude à la League for Spiritual Discovery, un acronyme évident. Ken Kesey, l’auteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou rassemble sa tribu, les Merry Pranksters, dans sa propriété de La Honda qu’il a acquise grâce aux droits d’auteur de son roman. The Psychedelic Experience, l’ouvrage que Richard Alpert, Timothy Leary et Ralph Metzner ont publié en 1964 est un manuel célébrant Carl Gustav-Jung et le Bardo Thödol dans le but d’expliquer les étapes du voyage à l’acide. À ce moment, la révolution psychédélique est en marche.

Cette double promotion par The Psychedelic Experience et les Merry Pranksters qui ont acheté, au printemps 1964, un bus scolaire International Harvester aboutit à l’éclosion des acid tests, « une épreuve individuelle et collective » (Steven Jezo-Vannier) pour connaître l’aventure intérieure, celle que promet le LSD et qui réalise, à travers des visions, la disparition des contours entre l’usager et le reste du monde. Perception accrue, sensorialité diffuse favorisent l’union du mental et du cosmos. Réussir le test de l’acide, c’est accéder à la connaissance supérieure, à l’extase cognitive. En 1968, Tom Wolfe transcrira cette singulière odyssée dans son livre Acid Test.

Un style graphique

Parmi les Merry Pranksters deux grandes figures font le lien entre la Beat Generation et le mouvement psychédélique. Le chauffeur du bus qui sillonne les Etats-Unis n’est autre que Neal Cassady, héros, sous le nom de Dean Moriarty, de Sur la route de Jack Kerouac et c’est Jerry Garcia, futur band leader du Grateful Dead qui assure la sonorisation de la tribu. Ken Kesey l’a baptisé Captain Trip.

Les Pranksters ont de bonnes fréquentations. Pour le développement de leurs tests, ils comptent sur un ami de choix. Bill Graham, organisateur du Trips Festival de San Francisco qui réunit, en janvier 1966, Grateful Dead, Allen Ginsberg, le Living Theatre de Julian Beck et Judith Malina, Big Brother & The Holding Company, Steward Brand, éditeur du Whole Earth Catalogue, bible de la contre-culture, est le gérant du Fillmore Auditorium, l’une des grandes scènes de la musique psychédélique, qui verra se produire Pink Floyd, Quicksilver Messenger Service, Jefferson Airplane et Janis Joplin.

« C’est à San Francisco que se réalise l’association explosive entre la musique et le LSD » (Philippe Thieyre). C’est là que The Charlatans, le groupe proto-psyché de Dan Hicks, effectue sa première performance mémorable en ayant préalablement annoncé l’événement au moyen d’une affiche intitulée The Seed et qui constitue la première pièce de l’art visuel psychédélique.

Le mot inventé en 1956 par le psychiatre Humphry Osmond dans un échange de lettres avec Aldous Huxley n’étincelait plus qu’au seul rayon de la littérature, il était un agencement de signes que les posters rendaient visibles et une sonorité tumultuaire mise en exergue par Roky Erickson, lequel en novembre 1966 publiait The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, un album dont la pochette ocellée de couleurs jaunes et bleues autour d’un œil incrusté de symboles ouvrait la voie à un courant que suivraient Electric Prunes, Holy Modal Rounders, Fugs, Mothers Of Invention, Donovan et autres Beatles.

Un mouvement était né et avec lui un style graphique auquel affiches et pochettes de disques donneraient leurs lettres de noblesses. Objet publicitaire à moindre frais, le poster emprunte sa technique à la sérigraphie d’abord en un sobre noir et blanc puis en faisant éclater la couleur. Le procédé mélange photographie, dessin, collage et peinture dans la poursuite du Jugendstil de George Hirth, du Pop art initié par Richard Hamilton, de l’Op art et de l’éclectisme égyptien. Le lettrage en est la marque, arrondi, tordu, à la limite du lisible. Les jeux optiques renvoient aux images que produit un trip sous acide. Les arabesques fondues dans les couleurs flashy traduisent les visions hallucinées du voyage. Les affiches encollées sur les portes et les murs s’adressent aux initiés qui savent les interactions entre les drogues psychoactives et la musique. Elles sont composées de signes suffisamment explicites pour qu’une connexion s’établisse entre le public et le son de l’événement annoncé.

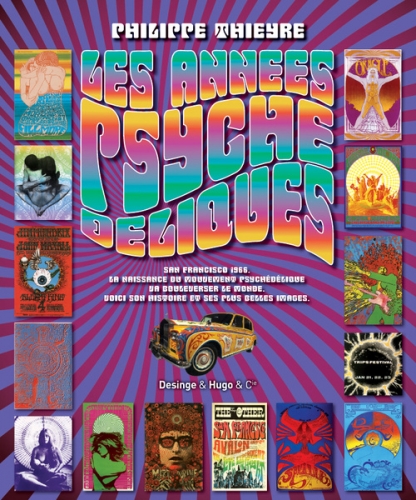

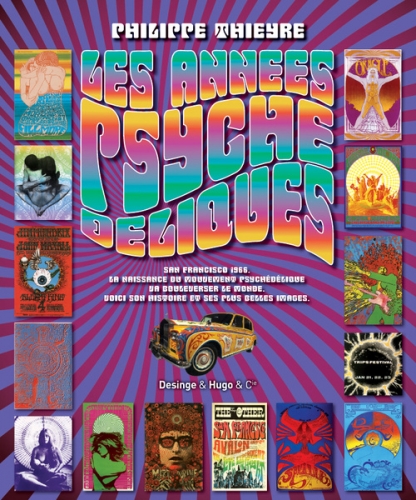

Dans son remarquable ouvrage, augmenté d’affiches, de cartes postales, de tickets de concerts mais également de badges, Philippe Thieyre insiste sur l’éclosion d’un art mis en orbite par Wes Wilson avec The Sound, réalisé en septembre 1966. L’auteur qui « n’a pas étudié les beaux-arts dans sa jeunesse mais l’horticulture (…) réussit là une des œuvres les plus marquantes de la période : figure sensuelle d’une femme entourée d’écritures à peine déchiffrables dans un mélange improbable de violet, de vert et de rouge. »

Il est avec Rick Griffin, Alton Kelley, Stanley "Mouse" Miller et Victor Moscoso l’un de ceux qui se détachent de cet art novateur formant un groupe surnommé The Big Five.

Objets de culte

Entre 1966 et 1971, près de six cents affiches sont réalisées par une poignée de graphistes maniant le code psychédélique avec un sens aigu de l’hermétisme qui est le vocabulaire secret des initiés. Leurs messages destinés à rameuter aux portes du Fillmore, de l’Avalon Ballroom et du Matrix les hipsters en mal de sensations fortes deviennent bientôt des objets de culte.

Bill Graham se souvient : « Je partais sur le coup de quatre heures du matin, je roulais jusqu’à Berkeley et je recouvrais d’affiches tous les murs de la ville, avec une préférence pour les chantiers, avec leurs grandes palissades. Quand les gens se réveillaient le matin, il y en avait partout. Au début, les affiches coûtaient cinq ou six cents chacune à imprimer. J’en faisais fabriquer cinq mille. Ensuite le prix a beaucoup augmenté. Bichromie, quadrichromie… Certaines étaient quasiment illisibles ! Au point que je disais aux dessinateurs "si on garde ce dessin, il faudra rajouter un astérisque, et une légende en bas pour tout expliquer". Mais ça a fini par devenir le jeu à la mode, chaque semaine : essayer de déchiffrer ce qui était écrit sur l’affiche ! »

Wes Wilson qui avait fait ses débuts sur la scène de la Bay Area en assurant le design des prospectus pour la San Francisco Mime Troup (une troupe de théâtre à vocation satirique) et les Merry Pranksters Acid Tests était un graphiste fécond. Il avait conçu l’affiche du premier Trips Festival et le logo de Family Dog Production, un collectif au sein duquel Chester Helms, découvreur de Janis Joplin, jouait un rôle des plus actifs dans l’organisation de concerts. Son style typographique fortement inspiré d’Alfons Mucha, de Gustav Klimt et d’Alfred Roller annonçait un artiste des profondeurs véritablement incontournable. Ce maître de l’art rétinien psychédélique espérait bien vivre de son talent. « Entre l’imprimerie et le reste, confie Wes Wilson, je gagnais dans les soixante-quinze dollars par affiche. On en imprimait environ cinq cents, sur du papier de 35 par 50 cm, un genre de papier vélin très bon marché. Le plus gros problème, c’était l’argent, car on n’avait pas vraiment les moyens de faire quelque chose de très recherché. On imprimait en noir et blanc, parfois avec une couleur. Évidemment, le temps de lavage était assez long. C’était un facteur supplémentaire à prendre en compte. Sur les soixante-quinze, il me restait dans les quarante-cinq dollars. Pour environ huit heures de travail ».

L’admiration que suscitent ces affiches inspire assez vite l’idée de les récupérer. Les voici transformées en posters ornant des chambres adolescentes. Ainsi sont recréées les conditions planantes de l’écoute domestique qui devient un modus operandi pour ceux qui vivent la musique comme une alternative à la réalité normée.

La singularité de cet art est qu’il est voué à la dissipation. L’American way of life, et sa propagande en faveur de la consommation, assiste à la multiplication de gestes éphémères promis à la consumation. Tandis que les graphistes du Big Five répandent la nouvelle d’un contrordre, les Diggers d’Emmett Grogan (auteur de Ringolevio, Une vie jouée sans temps morts), rejoints par le comédien Peter Coyote et le poète et romancier Richard Brautigan, inventent les free store et le tout, tout de suite libertaire. Les émeutes de Watts, en août 1965, signalent ce temps de la consumation opposé au régime des marchandises.

Un art inaugural

Autant dire que le movement engagé sur la voie psychédélique n’est pas réductible qu’au seul flower power, même si la stratégie des fleurs occupe la plus grande partie des esprits de l’époque. L’hédonisme est le principal moteur du psychédélisme, prétexte à des rencontres rapides et à des fêtes sans fin. Force est de constater que les fleurs ne se sont guère répandues dans un monde toujours menacé par le champignon atomique.

Cet art a quelque chose d’inaugural dans le mélange des formes qu’il met en place. Il est assurément, après Dada, celui qui a jeté le plus de ponts entre les pratiques. Multimedia, mixed media, sont des mots contemporains de ce temps où se développent simultanément des événements incluant light show, concerts longue durée, lectures, happenings, théâtre expérimental. La culture semble irréversiblement attrapée par la queue du désir avec cette particularité que celui-ci entretient les meilleurs rapports avec la spiritualité et l’extase modifiée par les drogues douces et dures.

Le psychédélisme a finalement pénétré tous les interstices du désir alternatif. On le retrouve présent dans la musique (et c’est le psychedelic sound) mais aussi la littérature, le cinéma, le théâtre, la mode et un certain tourisme. S’il possède son pays natal, la baie de San Francisco, il est évident qu’il s’écarta de son centre et parcourut le monde. Rhizomatique, il fait halte en Angleterre (souvenons-nous de The Fool, quatuor de designers néerlandais qui repeignit la Rolls Royce de John Lennon et décora la pochette de The 5000 Spirits or the Layers of the Onion, le deuxième album d’Incredible String Band) et gagne la France avec une fortune pour le moins diverse.

Deux nuits psychédéliques organisées au Palais des Sports, en novembre 1967, électrisent quinze mille personnes autour de Soft Machine, Tomorrow, Spencer Davis Group et Dantalian’s Chariot. La Saga de Xam, une bande dessinée de Nicolas Devil scénarisée par Jean Rollin, fait défiler les figures de Julian Beck, Frank Zappa, Allen Ginsberg, Valérie Lagrange et Jean-Pierre Kalfon. À Gassin, près de Saint-Tropez, Jean-Jacques Lebel adapte, version happening, Le désir attrapé par la queue, une pièce de Pablo Picasso. Mais dans le même temps que se réveille le Summer of Love à San Francisco, les radios périphériques françaises proposent aux oreilles incrédules des covers mielleuses chantées par Johnny Hallyday et Herbert Léonard. Les 5 Gentlemen entonnent "LSD 25 Ou Les Métamorphoses De Margaret Steinway" et il ne nous reste, pour vibrer, que le "Psyché Rock" de Pierre Henry et Michel Colombier.

L’art psychédélique rétinien expire en 1971 avec la fermeture des deux Fillmore de Bill Graham, laissant derrière lui une cohorte de morts (Jimi Hendrix, Alan Wilson, Janis Joplin, Neal Cassady, Lenny Bruce …) alors que se profilent Goa et Katmandou, ces routes en cul-de-sac où s’étiolent les derniers hippies aux cerveaux incolores, accrochés machinalement à une seringue psycholeptique. Il convient cependant de nuancer cette fin d’un monde dans les nuées. L’influence du psychédélisme est visible dans la propagande des flyers et elle demeure audible à en juger par la production discographique de groupes comme Animal Collective, Brian Jonestown Massacre, Death In Vegas, MGMT, of Montreal, Sigur Rós ou The Flaming Lips. Même si l’expansion de la conscience n’est plus à l’ordre du jour, le psychédélisme est un point de lumière vers lequel il est utile de regarder. Philippe Thieyre en est persuadé qui constate, dans les derniers mots de son livre, que de nombreux jeunes « y retrouvent non seulement des racines musicales mais aussi, parfois, des raisons d’espérer ». Guy Darol

Publié dans Le Magazine des Arts n°1

LES ANNÉES PSYCHÉDÉLIQUES, Philippe Thieyre, Éditions Desinge & Hugo & Cie, 131 p., 35 €

SAN FRANCISCO, L’UTOPIE LIBERTAIRE DES SIXTIES, Steven Jezo-Vannier, Éditions Le Mot et le Reste, 288 p., 23 €

BILL GRAHAM PRÉSENTE UNE VIE ROCK’N’ROLL, Bill Graham et Robert Greenfield, Éditions Le Mot et le Reste, 814 p., 29 €

EN SAVOIR PLUS

Psychedelic Vinyls 1965-1973, Philippe Thieyre, Éditions Stéphane Bachès, 2010

Psychédélisme des USA à l’Europe, Philippe Thieyre, Éditions des Accords, 2007

San Francisco : 1965-1970, les années psychédéliques, Barney Hoskyns, Éditions Le Castor Astral, 2006

Oh, hippie days ! Carnets américains, 1966-1969, Alain Dister, Éditions Fayard, 2000

L’Aventure hippie, Jean-Pierre Bouyxou et Pierre Delannoy, Éditions du Lézard, 2000

BIBLIOGRAPHIE DE L’EXTASE

Le Festin nu, William S. Burroughs, Éditions Gallimard, 1964

L’Herbe du diable et la petite fumée, Carlos Castaneda, Éditions Le Soleil Noir, 1972

L’Antivoyage, Muriel Cerf, Éditions Mercure de France, 1974

Shit Man !, Alain Chedanne, Éditions Gallimard, 1971

Le Pays de l’éclairement, Charles Duits, Éditions Denoël, 1967

Howl And Other Poems, Allen Ginsberg, Éditions Christian Bourgois, 1977

Siddartha, Hermann Hesse, Éditions Grasset, 1925

Les Portes de la perception, Aldous Huxley, Éditions du Rocher, 1954

La Politique de l’extase, Timothy Leary, Éditions Fayard, 1973

Marayat, Théo Lésoualc’h, Éditions Denoël, 1973

Connaissance par les gouffres, Henri Michaux, Éditions Gallimard, 1961

L’Ivre Livre, Marcel Moreau, Éditions Christian Bourgois, 1973

Tatouages mentholés et cartouches d’Aube, Claude Pélieu, Éditions UGE 10/18, 1973

Rose poussière, Jean-Jacques Schuhl, Éditions Gallimard, 1972

Rêve de fer, Norman Spinrad, Éditions Opta, 1973

FILMOGRAPHIE HALLUCINANTE

Anémone de Philippe Garrel, 1966

The Trip de Roger Corman, 1967

Monterey Pop de Don Alan Pennebaker, 1967

Magical Mystery Tour de Bernard Knowles et des Beatles, 1967

Flesh de Paul Morrissey, 1968

Les Idoles de Marc’O, 1968

Easy Rider de Dennis Hopper, 1969

Alice’s Restaurant de Arthur Penn, 1969

More de Barbet Schroeder, 1969

Woodstock de Michael Wadleigh, 1970

Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, 1970

200 Motels de Frank Zappa et Tony Palmer, 1971

Taking Off de Milos Forman, 1971

Panic In Needle Park de Jerry Schatzberg, 1971

Fritz The Cat de Ralph Bakshi, 1972

La Route de Jean-François Bizot, 1972

DIX HYMNES PSYCHÉDÉLIQUES

Silly Sally, Sweet Smoke

Dark Star, Grateful Dead

White Rabbit, Jefferson Airplane

Arnold Layne, Pink Floyd

Purple Haze, The Jimi Hendrix Experience

My White Bicycle, Tomorrow

Heroin, TheVelvet Underground

In-A-Gadda-Da-Vida, Iron Butterfly

I Had Too Much To Dream (Last Night), The Electric Prunes

Hole In My Shoe, Traffic

Le Magazine des Arts n°1 (janvier 2012)

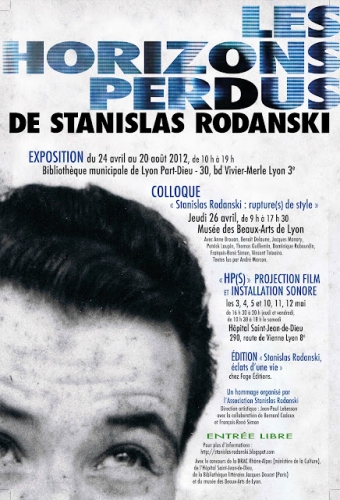

Faiblement remarqué depuis la publication, en 1975, de La Victoire à l’ombre des ailes avec préface de Julien Gracq et couverture illustrée par Jacques Monory, le nom de Stanislas Rodanski (1927-1981) persiste néanmoins comme un fanal inextinguible, comme le signe qu’une certaine idée de la littérature ne veut abdiquer, celle qui voit dans le geste d’écrire une recherche doublée d’un risque.

Faiblement remarqué depuis la publication, en 1975, de La Victoire à l’ombre des ailes avec préface de Julien Gracq et couverture illustrée par Jacques Monory, le nom de Stanislas Rodanski (1927-1981) persiste néanmoins comme un fanal inextinguible, comme le signe qu’une certaine idée de la littérature ne veut abdiquer, celle qui voit dans le geste d’écrire une recherche doublée d’un risque.