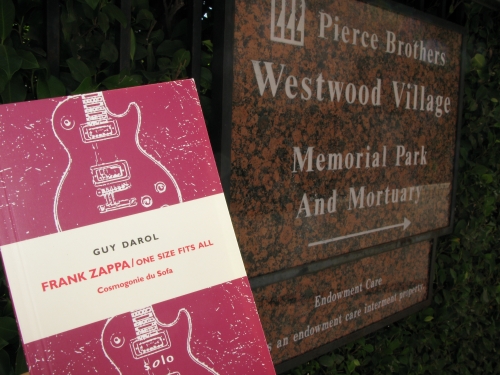

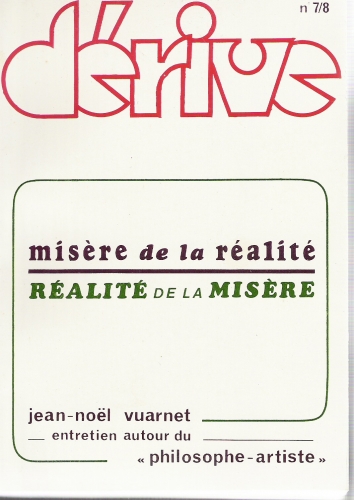

1975. Guy Darol crée la revue Dérive

La revue et son collectif

Pour une écriture de l’arrogance

L’intelligentsia

Danton a dit

5 questions/ 5 réponses

B. M : Guy, dans les années 1975, à 22 ans, tu crées la revue Dérive, ayant pour contributeurs, entre autres, Christian Gattinoni, Gérard de Cortanze, Christian Prigent, Jean Baudrillard, Abdellatif Laâbi, Jean-Noël Vuarnet, Edmond Jabès, et j’en passe. Beaucoup de lecteurs passionnés, je pense, devaient s’armer de patience pour déchiffrer le langage utilisé dans ta revue, non ?

G.D : Dérive est une publication qui s'inscrit dans l'espace d'une réflexion sur l'écriture dont les protagonistes se nomment Pierre Guyotat et Jean-Pierre Faye, Denis Roche et Geneviève Clancy. Au sein du collectif qui anime cette revue, une pensée s'agite qui est de transformer le langage pour changer la vie. Certains d'entre nous sont convaincus d'un effet réel des retournements du langage sur l'immobilité ambiante. Nous pensons donc que les formes, et cela dans l'accompagnement du Mouvement du change des formes (avec Jean-Pierre Faye, Jean-Claude Montel, Didier Pemerle, Philippe Boyer ...) sont un enjeu de vie à la suite des tentatives de Danielle Collobert, Stanislas Rodanski, Jean-Pierre Duprey ou Bernard Réquichot. Syntaxe retournée, ponctuation au souffle modifié, lexique réinventé, concepts modelés dans l’acier des torpilles, tout est déviance, dérive, écart dans les marges de la norme. Dérive fait suite à Crispur, publication vendue à la criée au Quartier Latin dans les conditions du happening. Cher Bienvenu, nous parlons d’une époque où la littérature est un contre-pouvoir. Elle est l’alliée des petits et des faibles. La littérature nous est alors une arme et nous nous en servons avec un savoir-faire boutefeu. Chacun d’entre nous a lu Antonin Artaud et Benjamin Péret. Et nous considérons leur exemple comme un chemin à suivre.

B.M : Dans le numéro 4 qui a pour thème Violences/ Contradictions/ Interdit (e) à la page 82, dans un de tes textes intitulé POUR UNE ECRITURE DE L’ARROGANCE, tu écris mp;nbsp;: « À l'endroit des braderies théoriques, le dernier cri de la marchandise universitaire est produite des régressions les plus stimulées par la mécanique du pouvoir. La théorie-fiction appelle la feinte, en imitant les gestes d'une perversion, elle instancie l'économie d'une violence, dans l'intérêt de toute fiction, laquelle n'est qu'une réalisation mentale d'une avancée. » Guy, ton écriture aujourd’hui est bien plus fluide, plus compréhensible, plus explicite, plus claire et romancée, le lecteur n’a pas à se torturer, même si certains y prenaient du plaisir. Elle n’a plus trop à voir avec l’écriture de cette revue des années 75. C’est une sorte de « transmutation », n’est-ce pas ?

G.D : Je t’accorde que j’ai huilé la mécanique et que mes ambitions théoriques se sont un peu relâchées. Les temps ne sont plus au collectif, à la communauté des idées soufflées par la littérature. La littérature ou ce que l’on nomme ainsi désigne un marché et non cet espace du risque dans lequel l’esprit, la force de l’esprit est un relais pour le lecteur. Le marché de la littérature qui s’apparente désormais au rock industriel, à l’industrie des images et du son ne peut en aucun cas permettre à qui que ce soit de se retrouver dans une modalité de respiration et de combat, dans un influx contre les puissants. La littérature en tant que marché est une scène où défilent successivement et parfois simultanément des personnages supposés vendre et se vendre sans que jamais ne soit prononcée une insulte aux caciques ni craché le moindre glaviot. Or la littérature au sens où nous l’entendions dans les années 1970 (et je n’ai point varié) se situait dessous, underground, se préservant toujours des récupérations possibles et des dangereux malentendus. Etre écrivain n’était pas précisément une carte de visite qui ouvre les portes des palais. Faire une revue était comme allumer un brasier. Nous voyons aujourd’hui l’espace qui nous sépare d’une époque où les noms de René Daumal et d’Antonin Artaud résonnaient comme des tambours annonçant la bataille.

Mon écriture demeure toujours aussi inquiétante dans ses correspondances avec la mémoire, le temps, l’imaginaire, trois mots que l’on cherche aujourd’hui à pousser du côté de l’obsolescence. Car il est bien évident que se souvenir comme penser le temps à l’image d’une hélice n’est pas très en vogue. Tout étant désormais futurible, sagittal, dirigé comme la fusée vers des lendemains maigres. Surtout que l’on soit désencombré du passé, de notre histoire et si possible de l’Histoire et de sa grande H.

Sans doute dois-je ajouter que le métier rentre et qu’à force d’écrire – bientôt quarante ans d’écriture –, il me devient plus facile de construire une phrase et de rendre limpide les états de ma pensée. Du moins je m’efforce, sans renier un penchant sapide pour les formes et les vocables retors aux codifications de l’époque.

B.M: Avec le collectif Dérive vous avez fait un travail sur le langage que certains lecteurs appelaient l’écriture torture-méninges. Au sens large, le langage désigne tout système de communication vocal, graphique ou encore gestuel. Il constitue un thème de prédilection pour le philosophe qui s’interroge par exemple sur son rapport aux choses, ses conditions ou sa structure et l’ordre logique dans lequel il doit se déployer pour émettre des propositions valides. Bien que l’on attribue parfois abusivement un langage aux animaux, il faut, en toute rigueur, réserver cette faculté aux hommes ou tout au moins préciser sa spécificité. Traditionnellement, en effet, le langage est lié à la pensée comme le montre le double sens du mot logos, désignant à la fois la « raison » et le « discours ». Aristote opposait ainsi le terme phonè, c’est-à-dire la « voix » ou le « cri » qui permet de manifester plaisir et souffrance, au langage proprement humain dont l’usage détermine le caractère politique de notre espèce. Par lui, nous posons des valeurs et nous délibérons.

Le langage comme faculté d’exprimer et de mettre en forme ses pensées se déploie à la fois dans le cadre de la langue et de la parole. La langue est l’ordre des signes propres à un groupe linguistique, (par exemple, la langue française ou anglaise), la parole est l’appropriation individuelle qui permet son évolution. C’est ce qui explique qu’une langue qui n’est plus parlée soit morte. Mais, tandis que la langue ne saurait être une histoire sans parole, la parole ne peut être une parole sans histoire, c'est-à-dire un discours sans système linguistique de références. Guy, toi qui as des origines bretonnes, cela doit te parler. Es-tu d’accord avec cette explication de texte ? Je pense qu’il est possible d’aller encore plus loin (j’allais dire dans le travail que vous avez fait avec le collectif Dérive) dans la destruction de l’écriture classique, dans un chaos quasi complet de l’écriture, tout en la rendant tout de même lisible et à la fois cohérente et compréhensible ?

G.D : J’adhère pleinement à ta démonstration. Nous détruisions la langue des élites. Il s’agit aujourd’hui d’user du langage commun afin de dénoncer ce qui n’est pas commun, à savoir l’imposture. Il est temps que la littérature revienne, et sans doute empruntera-t-elle de nouvelles formes, afin de mettre fin à l’illusion du marché, cet opium concurrentiel du religieux. Je pense vraiment qu’une rupture aura lieu, au devant de laquelle des écrivains sans notoriété articuleront les mots de l’harmonie retrouvée. Ainsi s’effondrera, après des décennies de nuées et de tours de passe-passe sans portée mirobolifique, le spectacle dérisoire du mensonge, le flux tendu du commerce des images. Celui qui parle tient la littérature pour un outil de connaissance, une voie énergisante, un courant contraire à l’uniformité qui est la couleur actuelle. Quelque chose entre gris muraille et noir cauchemar.

B.M : Guy, en fait, tu es très intello ? Ce n’est pas un reproche. Tu ne viens pas des bas-fonds de la culture, des rase-mottes de l’intelligentsia. Tu t’es hissé haut, en crapahutant bien sûr, mais tu domines la vallée des paumés, des pauvres sans culture et aussi de certains riches de la classe bourgeoise, avec une culture au raz des pâquerettes, surtout ceux qui n’ont rien et naissent proches, si je puis dire, du berceau-cercueil qui va les emporter sans aucun espoir de survie, au-delà de la vie, dans la mort, sans avoir pu approcher la culture, je dirais au mieux, la connaissance, et cela malgré leur intelligence, non ?

G.D : Intello n'est donc plus une insulte. Et assurément je le suis, ayant foi dans les idées et défendant la littérature comme outil de connaissance. Cela ne va pas chez moi sans la tentation du rêve, la pente flâneuse, le goût des analogies et le recours à l'intuition, tout ce qui consent à l'épanchement du songe dans la vie réelle. J'appartiens au peuple des lecteurs qui cherchent l'enchantement et les lignes de fuite dans un monde à barrières. Et je conseille vivement de découvrir l'œuvre d'Edmond Jabès pour qui le Livre est une demeure habitable. Peut-être est il encore temps de se soustraire à trop de réalité dans un élan de vie qui redonnerait au verbe poétique, à la puissance des images, la force nécessaire dont nous privent aujourd'hui les partisans du réalisme inflexible. Une autre lucidité doit à présent jaillir sans commune mesure avec la démesure des enjeux d'argent. Un autre regard doit être porté sur la vérité de nos trajectoires humaines. L'homme est plus grand qu'une cathédrale, disait à peu près Joseph Delteil. Les rationalismes de toutes sortes, et d'abord économiques, sont de nouveau à dépasser. Sans quoi la merveille y perdra et nous n'aurons plus du monde qu'une vision anguleuse, faite de perspectives sans beaux lendemains. Seule la littérature est susceptible de travailler, dans sa propre matière qui est l'imaginaire, à la réévaluation du monde. Le monde est le prolongement de l'être imaginant et nous aurions tort de suivre les rêveurs actuels qui ne représentent qu'une seule réalité, la réalité des flux monétaires et du Monopoly. La culture est en danger mais c'est parce que la culture est dangereuse. Elle peut tourner les faibles contre les forts. Elle est l'énergie qui pourrait démonter tous les diagnostics et principalement la farce économique de toute pièce inventée par les intellectuels de la finance. Dans une époque qui émet la possibilité de limiter les actes de commémoration, il est urgent, plus que jamais, de réhabiliter la mémoire, de stimuler le souvenir afin que l'on constate, jour après jour, que les luttes sociales, menées par nos pères et grand-pères, mères et grand-mères étaient des gestes pour l'avenir. Nul futur sans mémoire. Chaque jour que fait l'actuelle gouvernance est un pas en arrière qui efface les combats de sueur et de sang. Chaque jour est un recul pour les gens à mémoire, ceux qui retiennent encore le bruit des batailles anciennes, le bruit des clameurs et des barricades, les joutes périlleuses contre l'oppresseur, contre les gouvernements à poigne et à rigueur, hostiles sans vergogne aux arguments de dignité. Revienne une littérature de fenêtres ouvertes sur un ciel meilleur. Revienne la foi dans le livre comme un support à des secousses, à des éveils. À moins que la nuit ne soit déjà tombée, je gage que l'imaginaire et ses prolongements dans la pensée auront raison du cauchemar. Car nous voyons se tordre l'espoir dans les convulsions du renoncement. Assez de mauvais rêves. Assez de mensonges.

B.M : Danton a dit : « Après le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple. » Guy, beaucoup de vérité dans ce propos, n’est-ce pas ? Ça fait du bien d'entendre cette courte phrase d'un révolutionnaire. Aussi en parlant d'Agnès et Joseph, tes parents, tu écris : « Joseph m'arrogea de m'élever dans le culte du verbe acrobate et de l'arbre qui porte l'oiseau. Il m'étoffa d'un lexique champêtre, le modulant d'un peu d'argot et de langue gallèse. J'avais mon passeport en poche, fils d'Agnès et de Joseph, petit fils de Théo, mon grand père ». Quel bel hommage à tes parents, à ton grand-père!

G.D : Toujours la célébration du verbe et du rêve, mots consanguins. Et cette évidence que nous résultons d'une lignée, d'un axe. Je me tiens dans le souvenir, et le souvenir cultivé, des sources. D'où je viens était la survie mais dans une espérance certaine. On riait dans la certitude que les nuages finiraient bien par s'écarter. Nous l'avons cru. Il est possible que la modeste condition de mes parents devienne enviable. Il n'est pas impossible que nos enfants aient à subir le joug des régressions. Ainsi se retrouveraient-ils dans la situation que ma mère a connu, celle de grande pauvreté. J'en appelle au souvenir du temps proche, à l'écoute des misères vaincues par la ténacité. Théo, mon grand-père, avait tiré les leçons en rejoignant, à Paris, le rang de ceux qui refusent les lois de l'oppression. Il tenait tête et ses paroles étaient aiguës. Il savait que son combat valait pour les générations à venir. Héros de papier rend hommage à la puissance des faibles, aux obscurs quêtant la lumière dans cet entrebâillement où les petits se rallient entre eux. Chaque jour qui passe est désormais un enjeu de vie avant que ne triomphe l'abdication, la soumission aux règles obscures du pragmatisme. Rêvons toujours aux possibles des joies, à l'harmonie des songes, pour que le monde soit comme le livre du bonheur. Car c'est assez de nous faire croire qu'il n'y a de fête que dans l'abrutissement, que dans la perte de conscience.

L'Education et je veux corréler ce mot à ce que l'on nommait autrefois, très justement, l'Instruction publique ; l'Education pourrait bien devenir un dispositif régulé pour intégrer les rouages d'une économie désolidarisée des urgences sociales. Il se pourrait que l'Education ne consiste plus en un moyen pour l'élève d'accéder à la connaissance. La mise en place des EPEP (Etablissements Publics d'Enseignement Primaire), ces hyperécoles administrées par un conseil où les enseignants seront sous-représentés, préfigure la forme d'une école soumise à des impératifs strictement économiques. Les EPEP annoncent la fin de l'Ecole publique et laïque, telle qu'elle garantissait le dogme républicain : liberté, égalité, fraternité. Ces hyperécoles configurées par le souci d'efficacité et de rentabililité anticipent l'Ecole de demain, celle de la compétition et de son apprentissage. L'Education au sens où l'entend Danton est sans doute plus proche d'un dispositif destiné à affranchir l'élève de l'ignorance que l'Ecole que l'on nous prépare où l'élève sera assujetti aux règles du marché. L'Ecole qui se profile sera celle de l'ignorance, un système où il ne sera plus question pour l'élève d'apprendre à apprendre et de se découvrir autonome. Retour à un enseignement formaté et doctrinaire. Le rêve républicain d'un espace où l'enfant est l'égal de tous est un rêve mort. Nous voyons d'ores et déjà se dessiner les atteintes à la liberté grande. C'est bien l'économie qui décidera de la validité des programmes et non l'obsession de l'intelligence. Oui, je le crois vraiment, nous entrons dans une ère où l'ignorance domestiquée est l'alliée des puissants.

B.M : Guy, je t’ai donné un peu de travail pour ces deux entretiens. Merci d’avoir répondu à mes questions avec autant de franchise, de vérité et d’émotion.