Est-il possible que Guy Debord ait pu faire du cinéma ? L’expression faire du cinéma est évidemment incongrue s’agissant d’un indésirable ayant œuvré contre le spectacle dont le cinéma est la forme la plus tautologique puisqu’il est « comme les messes ou les parties de football », une répétition à l’infini. On l’a constaté, désormais Guy Debord fascine, tout intégré qu’il est au système qu’il voulait à toute force pulvériser. Il est, à l’instar d’Antonin Artaud, un objet de dissection sur diverses paillasses. On veut en faire un cadavre.

Est-il possible que Guy Debord ait pu faire du cinéma ? L’expression faire du cinéma est évidemment incongrue s’agissant d’un indésirable ayant œuvré contre le spectacle dont le cinéma est la forme la plus tautologique puisqu’il est « comme les messes ou les parties de football », une répétition à l’infini. On l’a constaté, désormais Guy Debord fascine, tout intégré qu’il est au système qu’il voulait à toute force pulvériser. Il est, à l’instar d’Antonin Artaud, un objet de dissection sur diverses paillasses. On veut en faire un cadavre.

Quelques précis ont tenté de le rapporter à l’échelle d’une vie, mesurant sa pensée à l’étalon de l’anecdote. C’est un peu la tendance aujourd’hui comme de banaliser l’extraordinaire, d’assassiner l’imaginaire, de ne plus prononcer le mot poésie. Maintenant que Guy Debord n’est plus, la réification est désormais reine au pays (qui est le monde) du décervelage. Penser la négation et la vraie vie n’est plus l’obsession que de quelques-uns. Mais au fond, c’était le cas en juillet 1957 lorsque l’Internationale Situationniste fut fondée. Tous les espoirs sont permis !

S’intéresser à Guy Debord, au sens où l’on publie des livres sur l’œuvre et le personnage, est depuis toujours une activité suspecte. Il convient d’aller directement aux documents et de se forger un point de vue personnel. S’agissant de son cinéma, il suffit par exemple de voir et lire les Œuvres cinématographiques complètes. Tout est disponible. Merci Gallimard, merci Gaumont. C’est sans compter avec l’épistémophilie de tout un chacun, le désir de connaissance en profondeur, ce dont nous prive la vie courante et l’on est bienheureux que quelques sapientaux de bon aloi se livrent à de grands exercices.

Comme ceux pratiqués par Fabien Danesi lorsqu’il porte à notre ignorance Le mythe brisé de l’internationale situationniste – L’aventure d’une avant-garde au cœur de la culture de masse, 1945-2008 (Éditions Les Presses du Réel, 2008) ou Le cinéma de Guy Debord, son dernier sujet d’étude qui ressemble à un sujet d’étude à vie. Fabien Danesi nous met à l’aise par la densité de son propos et la constance de ses publications. Il est bien réellement dévoué à la vérité sur l’entreprise de démolition qu’emmena Guy Debord à travers les numéros d’Internationale Situationniste, ses livres et ses films. Fabien Danesi est profond, méticuleux, passionnant comme le prouve sa dernière ouvrage qui annule toute autre tentative de vouloir penser l’auteur de six œuvres pour les écrans dont on aura pu remarqué ici et là l’influence … au cinéma new wave principalement.

L’analyse de Fabien Danesi vaut pour la ligne qu’elle trace à partir de la rencontre de Guy Debord avec le lettrisme jusqu’à Brigitte Cornand. Elle est une mise à jour de ce qui fut « un inconvénient » plus qu’ « un plaisir », un carrefour où il est prudent de se perdre dès lors que la dérive psychogéographique est le sésame pour passer hâtivement « à travers des ambiances variées ». Les familiers du projet/objet se plairont à retrouver, au fil du livre, plaques tournantes et figures considérables. En conclusion, cette étude sérieuse est le film des films, une lecture commentée (mais passionnante) des actes cinématographiques de Debord depuis Hurlements en faveur de Sade (1952) jusqu’à Guy Debord, son art et son temps (1994). Il est jouissif d’avancer lentement, comme en flânant, dans cet essai érudit tout en ayant à portée de main cette rareté de Maurice Lemaître intitulée Le film est déjà commencé ? (Éditions André Bonne, collection Encyclopédie du cinéma dirigée par André Fraigneau, préface de Jean Isidore Isou, avril 1952). Oui, tout cela est bien jouissif. Tout cela nous indique le meilleur à venir. Guy Darol

L’analyse de Fabien Danesi vaut pour la ligne qu’elle trace à partir de la rencontre de Guy Debord avec le lettrisme jusqu’à Brigitte Cornand. Elle est une mise à jour de ce qui fut « un inconvénient » plus qu’ « un plaisir », un carrefour où il est prudent de se perdre dès lors que la dérive psychogéographique est le sésame pour passer hâtivement « à travers des ambiances variées ». Les familiers du projet/objet se plairont à retrouver, au fil du livre, plaques tournantes et figures considérables. En conclusion, cette étude sérieuse est le film des films, une lecture commentée (mais passionnante) des actes cinématographiques de Debord depuis Hurlements en faveur de Sade (1952) jusqu’à Guy Debord, son art et son temps (1994). Il est jouissif d’avancer lentement, comme en flânant, dans cet essai érudit tout en ayant à portée de main cette rareté de Maurice Lemaître intitulée Le film est déjà commencé ? (Éditions André Bonne, collection Encyclopédie du cinéma dirigée par André Fraigneau, préface de Jean Isidore Isou, avril 1952). Oui, tout cela est bien jouissif. Tout cela nous indique le meilleur à venir. Guy Darol

LE CINÉMA DE GUY DEBORD OU LA NÉGATIVITÉ À L’ŒUVRE (1952-1994), Fabien Danesi, Éditions Paris Expérimental, 233 p., 25 €

LE SITE DES EDITIONS PARIS EXPERIMENTAL

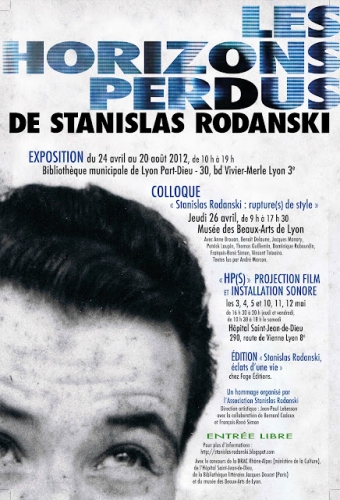

Faiblement remarqué depuis la publication, en 1975, de La Victoire à l’ombre des ailes avec préface de Julien Gracq et couverture illustrée par Jacques Monory, le nom de Stanislas Rodanski (1927-1981) persiste néanmoins comme un fanal inextinguible, comme le signe qu’une certaine idée de la littérature ne veut abdiquer, celle qui voit dans le geste d’écrire une recherche doublée d’un risque.

Faiblement remarqué depuis la publication, en 1975, de La Victoire à l’ombre des ailes avec préface de Julien Gracq et couverture illustrée par Jacques Monory, le nom de Stanislas Rodanski (1927-1981) persiste néanmoins comme un fanal inextinguible, comme le signe qu’une certaine idée de la littérature ne veut abdiquer, celle qui voit dans le geste d’écrire une recherche doublée d’un risque.