La chance, c’est de sortir les bonnes cartes. Pas d’intellos dans mon milieu. Des métallos, ça oui. Balayeurs de rue, éboueurs, poseurs d’antennes. Ma mère est concepige. Peintres pas du tout sortis des Beaux-Arts, maçons. Plongeurs d’arrière-salle. Serveurs, loufiats, valets de pied. Anciens chemineaux, cheministes. Ramoneurs, petits et grands. Laveurs de carreaux, de sols, de cheveux. Des livres mais pour le décor. Cache-flacons. Faux elzévirs. Folios de carton.

Qu’est-ce qui tend la main ? La rue.

Son flot, son flux, son brassage. Les échanges rapides à partir d’un simple mot, d’un signe.

La chance, ce sont les connivences, le mystérieux désir. Ce qui pousse au-delà de la norme fixe, ouvre des portes que rien n’indique.

Dans les années 1970, la communauté – car nous vivons ensemble, brassés – est une babel heureuse (Roland Barthes). C’est l’utopie effectuée des mélanges de classes, de langues, de signes. Pas ce que la doxa a vulgarisé sous la forme d’un pandémonium de corps entre eux, abouchés, frottés. De la jouissance il y avait, mais dans des exposés déviants, des ruptures de codes. Délires.

Toutes ces nuits en cataractes, sans jamais se frotter au possible. Pour se lâcher, pour le plaisir de lâcher mots et paradoxes. Comme de l’abstract music, des champs de notes, océans de sons.

Crispur est un projet mappemondial, subversif. Pas de mâle dominant. Pas de genre au-dessus de la mêlée.

On s’est fait hors-school. D’abord avec les écrivains d’actions. Ceux qui appelaient au schproum, à la guerre prolongée grandiose, au grand combat. On est passé ensuite aux agitateurs de formes, issus de Sade & Céline, Gadda, Cummings, Pessoa. Qui dézinguent le monde via l’image pieuse : papamaman, couple moteur, lutte des classes. Qui désamorcent les proses encaustiquées, narrations lisses, très artisanalement patinées. Qui livrent à la déchetterie les chromos, tout mot sans détonateur.

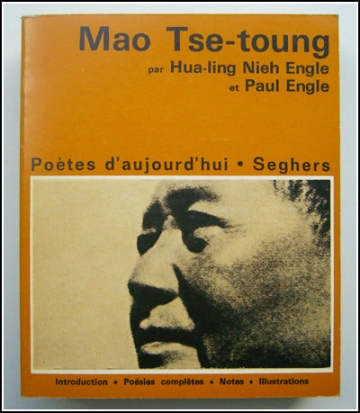

La mêlée du moment se nomme théorie matérialiste-dialectique de la connaissance et son porte-voix est Mao. Un temps, on se prend au jeu, filet dans lequel s’ébroue Philippe Sollers – dont nous apprécions Lois et H – qui chante la méthode : "Ce qui est révolutionnaire « dévore » ce qui est réactionnaire" *. Dériveurs en quête des brûlots qui assaisonnent l’huile sur le feu, nous fréquentons les édifices de la coopération intellectuelle. Au 72 boulevard de Sébastopol, la librairie Le Phénix menée par Régis Bergeron est un relais de la Chine. Nous y achetons (mais oui !) les brochures de Mao Tse-Toung publiées par les Editions en Langues Etrangères. Dans Décision du Comité central du Parti communiste chinois sur quelques questions touchant le travail actuel à la campagne, l’homme de barre déplore le manque d’intérêt du prolétariat vis-à-vis de la théorie marxiste de la connaissance. Il appelle à l’étude sacrée de la détermination marxiste pour éviter les erreurs. Les camarades ne doivent plus ignorer pour « faire bien leur travail, contribuer de toutes leurs forces à édifier un grand et puissant pays socialiste et enfin aider les masses opprimées et exploitées du monde en vue d’accomplir le noble devoir internationaliste qui nous incombe ». On y croit passionnément, un peu, pas du tout.

Dominique de Roux au style jaspé-chiné accentue le lyrisme de Sollers. "Mao, maître des eaux remonte le fleuve des bleus mahométans un peu verdâtres, bleus de Chine venus de Perse". L’admirateur de Pound-Gombrowicz brusquement exagère. Ce grand style mis à l’ombre du tout venant, escamoté par les pseudonymies du verbe, auteur de L’Harmonika-Zug, de Maison Jaune, débloque à fond. Il met sur un même plan de travail Mao et Pound. Il dit (la formule n’est pas mal) que Lénine est "le crachat parfumé de Bakounine". Son tort : s’émouvoir en glissant des comparaisons comme l’archet sur le nerf de bœuf. Sollers-de Roux n’additionnent pas les vies soustraites. Ils voient en Mao le poète, une encre provenue du charbon de sapin, un libérateur de la forme et des formes.

Dominique de Roux : "Les sages descendaient le Fleuve Jaune, fendaient le Bleu du martin-pêcheur, bleu fouetté de la mer, avec beaucoup de ciel. Les Hommes aux grands fronts, représentant le Livre" **.

Nous trouvons l’alchimie déplacée. La poésie, si l’on accorde à ce mot des effets chaotiques, est bien, selon nous, indissociable de démolition. Il n’y a pas de poésie sans destruction. Si la poésie est inexpugnable, jamais le poète n’encercle. Ou sinon, c’est la messe, "la plus désolée des basse-cour que connaisse l’humanité, et où règnent uniquement bluff, mensonge, snobisme, bêtise et mystification" ***.

Crispur, à la fin de sa fulgurante vie, appuyée en nouveau sous-titre d’un Gestes pour l’insurrection des langages défend la parole dangereuse. Pas de programme pour anéantir directement les forces de l’ennemi : artillerie à longue portée, gaz toxiques. "Abolir toute forme hiérarchique de l’expression suppose pour Crispur la destruction de tout genre littéraire et la fusion pratique/théorie. Cette convergence ne revendique nullement une belle harmonie. Elle tente de s’inscrire dans la rupture, l’écart" ****. Guy Darol

* Philippe Sollers, Sur le matérialisme – De l’atomisme à la dialectique révolutionnaire m>, 1974.

** Dominique de Roux, Le Gravier des vies perdues, 1985.

*** Witold Gombrowicz, Contre les poètes, 1988.

**** in Guide de la France des luttes, 1974.