Franck Dit Bart est un écrivain jouasse qui ne pratique ni le style émacié ni le propos de marbre. Il vient de faire paraître un premier roman aux éditions Michel Champendal. Carl et les vies parallèles est une histoire où tout est mis à nu. L'auteur qui porte un alias "à coucher sous un chapiteau de cirque" (sic) en connaît un rayon. Sur le poil et la dépoilade, il n'est jamais bredouille. Munificente voire sardanapelesque, son écriture renvoie (sans un haut-le-coeur) à Raymond Queneau et à Octave Mirbeau, à Boris Vian et à Henri Avelot (dont on finira bien par Goncouriser avec un siècle et demi de retard son Homme verdâtre et sa Comtesse tatouée). Le livre est grave mais désopilant. S'il ne tenait qu'à moi, je le sanctionnerais sans le moindre procès d'un Prix de l'Humour Encore Plus Noir. A cette copie dépourvue de ratures, de péguysme et de tralala, je mets 20 sur 20. Et encore, en notant vache. Merci Michel Audiard. Merci Robert Dalban. Et à présent, suivons le Bart.

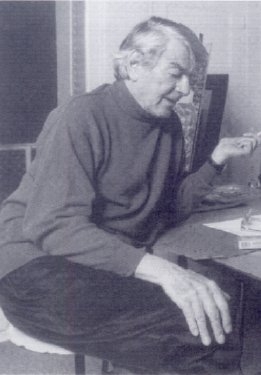

Guy Darol : « Le corps se désharnache et voilà le Misissipi. » Comme Joseph Delteil, tu es un prosélyte de la vie nue. Est-ce ainsi que l’on ment le moins ?

Franck Dit Bart : Si ne pas mentir c’est se mettre à nu, aux nues, alors dans ce cas : « Sans être asservis par l’ignorance comme le sauvage, nous devenons physiquement libres comme lui, en nous plongeant dans l’eau ; nos membres n’ont plus à subir le contact des odieux vêtements et, avec les habits, nos laissons aussi sur le rivage une partie de nos préjugés de profession ou de métier ». Je pense qu’Elisée Reclus dans son Histoire d’un ruisseau paru en 1869 est toujours d’une vibrante actualité. Son ouvrage avait des visées pédagogiques. C’est le géographe qui nous relate les dérivés à choix multiple du ruisseau qui grandit sous les galoches de l’écrivain sur le terrain. Cette démarche, je la rapprocherais du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suéde de Selma Lagerlöf (1906). On croit rêver ! Un ministère de l’Education qui prêterait main forte au fait littéraire pour offrir à partager aux enfants d’un vaste pays, ce voyage dans les airs. Henri Poulaille ne s’y est pas trompé quand il nous décrit l’importance de cet ouvrage pour des générations présentes et avenir : « Avec quel amour l’ancienne petite maîtresse d’école écrivit ce joli roman et quelle charmante moraliste qui a toujours de la peine à punir ou blâmer les coupables ! Ce petit Nils, mauvais garnement, est ensorcelé, car il avait taquiné un tomte. Devenu tomte lui-même, il fera en compagnie d’une tribu d’oies sauvages, une magnifique randonnée à travers la Suède. (…) Quel gosse ne désirerait pas être transformé en tomte ?» (quatrième de couverture de l’édition Presse Pocket).

Etre et se vivre naturiste c’est aussi être capable selon moi de jouir cette osmose sensorielle au naturel, le corps et l’esprit allégés des matières organiques qui nous niquent la couenne. Seulement devenus adultes, nos « habitus » gouvernent la danse, nous rattrapent toujours et rappellent comme un écho à leurs bons souvenirs. Et pour ne pas gâcher la touche finale du tableau, quoi qu’en dise le discours naturiste lénifiant, un ouvrier nu et un cadre nu se différencient aussi par l’élément moteur de leur acharnement à respecter les rouages du travail salarial. La force de travail (quel vilain mot belliqueux !) a usé celui qui s’échine avec la machine, alors que le scrutateur des œuvres, lui, a usé ses fonds de frocs à la chaise de son bureau. Celle ou celui qui écrit disperse ses neurones mais ne ressent pas les courbatures d’une tâche effectuée et répercutée huit heures durant. Alors, à savoir comment la fatigue se délite la géographie physique, tout est question de soudure et d’arthrite métrique.

Et puis finalement, le corps nu ne ment pas, il est tel qu’en lui-même sujet à l’érosion, à l’érotisation naturelle du temps qui nous câline la peau et nous susurre ses mots doux. C’est une sensation agréable à tous les stades de l’existence de se sentir seulement vêtu du souffle du vent, des embruns, de l’humus et toutti corpus.

Nu, le cul à l’air tout se joue dans le regard à autrui, puisque les artifices colifichets des frusques se défrisent la patine coton et synthétique jetée aux oubliettes. L’autre perçu tel qu’en lui-même, il n’y a que ce qui se balloche le swing dans les caboches qui n’est pas perceptible et tout est affaire d’interprétation, d’où aussi les malentendus, les conflits sous-jacents et la fraternisation du réconfort avec l’effort de communication sans les atours et les sous-entendus des sans dessous dessus.

Les corps fusionnels dans la nature murmurent à l’étamine cette mine réjouie.

GD : De la vie nue au naturisme, il y a un saut que le héros de ton roman n’hésite pas à franchir. Mais ce n’est pas sans obstacles ni périls. Pourquoi as-tu choisi ce thème plutôt que celui du déguisement ?

FDB : Ah ! Parce qu’il y a une différence tangible entre la vie nue et le naturisme ? Tu as sans doute raison. A ma connaissance les personnes qui se respectent un tant soit peu beaucoup et à la folie ont une certaine tendance à se laver nu sous leur douche, sauf impondérable du jetable à la rue qui lui se lave dans le caniveau aux grandes eaux des pluies et aux alluvions du déni de sa réalité. Car, c’est toujours dans les marques du corps nu altéré que les régimes totalitaires gravent leurs empreintes à la soumission au régime. Je pense aux premiers camps de concentration en France ouverts aux réfugiés anarchistes et républicains espagnols, en signe de bienvenue au fait d’arme du front populaire infirme au-delà de ses frontières étriquées et son hexagone à phone.

FDB : Ah ! Parce qu’il y a une différence tangible entre la vie nue et le naturisme ? Tu as sans doute raison. A ma connaissance les personnes qui se respectent un tant soit peu beaucoup et à la folie ont une certaine tendance à se laver nu sous leur douche, sauf impondérable du jetable à la rue qui lui se lave dans le caniveau aux grandes eaux des pluies et aux alluvions du déni de sa réalité. Car, c’est toujours dans les marques du corps nu altéré que les régimes totalitaires gravent leurs empreintes à la soumission au régime. Je pense aux premiers camps de concentration en France ouverts aux réfugiés anarchistes et républicains espagnols, en signe de bienvenue au fait d’arme du front populaire infirme au-delà de ses frontières étriquées et son hexagone à phone.

Je pense aussi aux nazis avec leur humour très particulier qui désignaient l’univers concentrationnaire sous l’appellation de l’anus du monde. Ces lieux abjects où le travail forcé devait rendre libre et cette mise à nu du corps des prisonniers. Comme pour leur rappeler que la légèreté de l’être s’arrêtait à la porte des douches gazées que l’individu concerné avait perdu toute son allure de dignité au propre comme au figuré de sa fêlure.

Alors, si à présent le nu dans l’intimité déborde de no sphères pudibondes familiales, mais que fait la peau lisse savonnée du cerveau sous le képi rutilant des consciences assoupies ?

Mon héros qui parle, que nous appellerons Carl, par commodité et pour le rappeler au titre du bouquin Carl et les vies parallèles, a franchi le pas et il y a péril en la demeure. Madame flanquée de ses lardons et la croix en sautoir n’est pas du tout de cet avis et encore moins de son vit à lui. Elle est engoncée pour ne pas dire engrossée dans sa panoplie (ça ne fait pas un pli, rires) des préceptes de la bienséance en jactances et autres actes rances qui inhibent ses facultés sensuelles à s’assumer en tant que femme épanouie.

Le héros s’est affranchi de ce carcan qui lui collait à la peau et vaque durant trois semaines à la rencontre fraternelle des culs nus dans la nature sur une plage, (une nouvelle page en quelque sorte pour lui, puisqu’il est auteur précaire) et, son imagination dérivative va lui faire franchir des obstacles insondables au ras du cartable.

Il rencontre celle qu’il va nommer Catharina, l’antithèse de sa moitié à la ville et tout bascule dans sa tête et c’est plutôt pas vraiment moche ses premières impressions. Il réalise enfin le rêve éveillé de chaque auteur(e), c'est-à-dire rencontrer en chair et os l’un de ses personnages avec tous les risques inévitables que cela supporte pour son équilibre mental.

A propos du déguisement, je pense que tu veux parler de cette scène du habillé / déshabillé où je tourne à peine en dérision certains préceptes naturistes en journée qui se transforment à la nuit tombée. Je marque le trait et retourne les armes de la libération du corps par le nu, puisque soit disant le nu doit se vêtir au crépuscule sous peine d’atteinte à la pudeur majesté selon certains dogmes naturistes en vigueur. Catharina, femme libre au sens de la révolution espagnole, le déplore et rue dans les brancards à son corps suprême contre les censeurs qui s’en prennent directement à la liberté du mouvement dans sa danse, que l’on veut annihiler, sous prétexte qu’avec ce corps à corps rapproché aucune image empreintée à la sexualité ne doit être palpable en public.

Mais, je n’ai pas envie de déflorer plus avant le sujet. Je laisse une part de mystère et j’accorde à la sagacité et à la curiosité des lectrices et lecteurs le soin de formuler leur propre opinion, avec j’espère au moins le sourire syndical pour ne pas dire plus, les éclats de rire qui dérident le chacal sous la lune pale.

Il y aussi le jeu des masques dans notre théâtre quotidien de l’absurde. Carl décide : bas les masques, les poils cramoisis en éventail.

GD : Carl et les vies parallèles manie une langue que les lecteurs de Raymond Queneau apprécieront. Peux-tu nous faire visiter ton vestiaire afin de mieux connaître tes modèles ?

FDB : Merci pour Raymond Queneau, ce mathématicien des mots, ce joueur invétéré. Cette oulipotiste, ouvroir de mille pistes d’écritures avec toute sa bande, ce chercheur invétéré, cet inventeur à qui nous devons quelques perles rares de la littérature. Il s’avait s’entourer de pointures à la bonne augure où les humeurs vagabondes avaient valeur de travail fraternel et fructueux. Les papous dans la tête sur France Culture ont gardé cet esprit qui permet à la contrainte littéraire de se jouer des situations et offrir un point de non-retour à la page blanche collective.

FDB : Merci pour Raymond Queneau, ce mathématicien des mots, ce joueur invétéré. Cette oulipotiste, ouvroir de mille pistes d’écritures avec toute sa bande, ce chercheur invétéré, cet inventeur à qui nous devons quelques perles rares de la littérature. Il s’avait s’entourer de pointures à la bonne augure où les humeurs vagabondes avaient valeur de travail fraternel et fructueux. Les papous dans la tête sur France Culture ont gardé cet esprit qui permet à la contrainte littéraire de se jouer des situations et offrir un point de non-retour à la page blanche collective.

Je n’ai pas de modèles à proprement parler même si je reconnais que mes zones d’influences se sont forgées au fil de mes lectures et s’articulent principalement autour du tandem Jacques Prévert et Boris Vian, ces touches à tout, d’en avant la zizique, aux paroles de chansons, scénarios, textes en vers en prose…

Cette fraternité festive régnait autour d’eux et surtout ce qui a le plus d’importance à mes yeux, c’est leur indépendance d’esprit à toujours se garder d’appartenir à un mouvement et de pointer à un parti ou à un syndicat et leur anticonformisme militant qu’ils vivaient au quotidien. Ils existaient ce qu’ils étaient vrai ment, tels qu’en eux-mêmes en se gardant au maximum de s’appesantir à des compromis. Cette liberté d’existence, au gré de leurs invitations aux voyages créatifs et leurs rencontres, cette générosité partagée, cet état d’esprit permanent habite leurs œuvres dans la richesse de leurs variétés. Et je pense que ce n’est pas un hasard si à un moment de leur existence ils partagèrent la grande terrasse de leurs appartements et que la fête commence et sus aux curetons et aux milos !

GD : Tu cites Ramon Pipin comme une référence d’écriture et tu sembles prêt à dresser une stèle à Daniel Zimmermann. Mais qu’ont-ils en commun ?

FDB : C’est vrai à la haute sphère des paradoxes, je ne suis pas à un échange prout prout de mammouth près. Je touche à la mouche emblème de Ramon lors de son épopée musicale chez les Odeurs, un groupe jamais égalé par sa richesse musicale et ses textes qui faisaient mouche à la manière d’un Boris Vian qui tirait la tronche au néant et, Le dixième cercle. L’anus du monde de Daniel Zimmermann, ce roman qui lui déchira les tripes et qu’il dédia aux trente sept membres de sa famille qui furent réduit à que dalle à de la cendre !

FDB : C’est vrai à la haute sphère des paradoxes, je ne suis pas à un échange prout prout de mammouth près. Je touche à la mouche emblème de Ramon lors de son épopée musicale chez les Odeurs, un groupe jamais égalé par sa richesse musicale et ses textes qui faisaient mouche à la manière d’un Boris Vian qui tirait la tronche au néant et, Le dixième cercle. L’anus du monde de Daniel Zimmermann, ce roman qui lui déchira les tripes et qu’il dédia aux trente sept membres de sa famille qui furent réduit à que dalle à de la cendre !

Daniel je l’ai connu durant ses deux dernières années où il enseignait à la fac de Vincennes à Saint-Denis en 1989 et 1990. Ses unités de valeur, son gueuloir où chaque étudiant en fin de semestre devait lire une partie de ses écrits ou autres recherches devant ses pairs et était dévolu à la critique bienveillante. Il nous narrait durant la première partie de son cours ses déboires avec la gent de l’édition et puis nous laissait écrire ensuite à notre guise.

Ce qui me passionnait chez lui c’était son ambition de conter Les banlieusards ou les chronique légendaires de gens sans importance, un hymne en quelque sorte à la narration des cités-dortoirs et des villes nouvelles à la sauce popu qui jette son dévolu sur ces gens-là qui peuplent notre voisinage et nous défrisent une autre part de notre histoire.

J’aimais sa gouaille, son stakhanovisme et sa rigidité dans sa vie monacale d’écrivain au service de sa plume et de ses lecteurs, avec sa façon à lui de nous narrer entre les lignes : « Vous savez que vous me faites chier, j’étais à ma table de travail et il a fallu que je me rende à la fac ce mercredi matin ».

Ramon, c’est une autre histoire qui fleure bon les Au Bonheur des Dames, cette façon qu’avait et qu’a toujours dixit leur dernier opus Métal Moumoute et leur dernier concert à Paname en octobre de cette année, ces musicos créateurs en passe de swinguer en avant la zizique, le rock on the padoque qui tire une bouille d’embrouille au sérieux qui tue dans la mue. Ces types extraordinaires, pour solde de tout compte, à peine soixante printemps et des poussières en moins et toujours les nerfs à gueuler toujours plus fort et sus au confort musical de nos années stomacales moches, cache-sexe à nœud-nœud qui soufflent dans les pneus. C’est le poumon ! J’adore toujours autant « Le roque’n Roll » décadent. Je dois à Ramon et à ses compères mes meilleurs souvenirs / souvenirs quand je me faisais jeter illico presto de toutes les boums lors de l’arborescence de mon adolescence, quand j’avais l’outrecuidance, je dirais même plus l’indécence de proposer à danser sur un « Parkinson » des familles. Je suis infiniment reconnaissant à Ramon de m’avoir fourni un ressort inusable à toujours vouloir affirmer ma singularité étriquée et ne jamais avoir marché avec les moutons au pas cas dansé.

Ramon c’est toujours le tempo inusable de l’humour on the rocks et Daniel c’est l’apprentissage du dur labeur d’auteur et la remise en question de son travail et la remise à plat sur son établi des sons fournis par les mots qui doivent se guincher des histoires avec un accord parfait, sinon à la poubelle les feuillets et tout est toujours à recommencer.

En fête, j’aime les oppositions et les contraires qui s’accordent sur une mesure d’enfer à ne jamais trinquer avec le conformisme de mise en orbite ambiant.

GD : Ensemble nous avons souvent évoqué Frank Zappa, Robert Wyatt et ton roman fonctionne comme une bande son. Est-ce à dire que la littérature du 21e siècle est indissociable de la pop culture ?

FDB : La pop culture, je retiendrai le Pop club de José à la cour du roi Arthur ou « T’es rock coco » de Léo Ferré. Les petits jeunes qui gratouillent leurs grattes et pleurnichent leur chtouille et leurs couilles en grelots me donnent la gerbe. C’est souvent très pauvre comme musique, pas de ligne mélodique, aucun thème, encore moins de tempo et des voix de radio cancan. Comme critique partiale on ne fait pas mieux, de poils aux yeux. C’est le vieux de la vieille qui se réveille à l’heure du rock en cloque. Tu l’auras compris, en fête, franchement, je ne suis pas à même d’affirmer si la littérature du 21e siècle est ou sera indissociable de la pop culture. Le rock que je supporte de toutes mes forces, « Tape dans tes mains / C’est pas difficile / Tape dans tes mains / Ca fait du bien / Tape dans tes mains / Même si t’es un peu débile / Tu peux toujours taper dans tes mains (bis) (« Tape dans tes mains » / Ramon Pipin in l’opus Métal Moumoute), c’est les Au Bonheur des Dames, les compositions les textes et les chorus de ce cher Ramon ainsi que les premiers rocks pour déconner du trio infernal : Boris Vian / Henri Salvador et Michel Legrand. Tu remarqueras qu’au moins deux des concepteurs marinaient dans le jazz. Etonnant non ? J’ai relu dernièrement une interview de Daevid Allen le Gong man, qui disait que ses racines musicales c’était le jazz, même si ce génie a touché à toute sorte de ziziques. Il suffit d’écouter sa version chantée de « So what » de Miles Davis pour en être convaincu. Pour moi la pop et le rock n’ont jamais existé. Ce sont des musiques hybrides qui se sont nourries des autres musiques au préalable venues à leurs esgourdes. Idem pour le jazz. La musique dite classique qui peut se prévaloir d’être aussi très moderne avec des compositeurs comme l’ami Satie et ainsi de suite. La grande roue de ce cher Frank Zappa tourne. L’innovation qui m’est chère dans l’écriture littéraire les rythmes musicaux, c’est un savant métissage de différents courants éclectiques, ce sont des bombes à retardement qui ne demandent qu’à être amorcées.

FDB : La pop culture, je retiendrai le Pop club de José à la cour du roi Arthur ou « T’es rock coco » de Léo Ferré. Les petits jeunes qui gratouillent leurs grattes et pleurnichent leur chtouille et leurs couilles en grelots me donnent la gerbe. C’est souvent très pauvre comme musique, pas de ligne mélodique, aucun thème, encore moins de tempo et des voix de radio cancan. Comme critique partiale on ne fait pas mieux, de poils aux yeux. C’est le vieux de la vieille qui se réveille à l’heure du rock en cloque. Tu l’auras compris, en fête, franchement, je ne suis pas à même d’affirmer si la littérature du 21e siècle est ou sera indissociable de la pop culture. Le rock que je supporte de toutes mes forces, « Tape dans tes mains / C’est pas difficile / Tape dans tes mains / Ca fait du bien / Tape dans tes mains / Même si t’es un peu débile / Tu peux toujours taper dans tes mains (bis) (« Tape dans tes mains » / Ramon Pipin in l’opus Métal Moumoute), c’est les Au Bonheur des Dames, les compositions les textes et les chorus de ce cher Ramon ainsi que les premiers rocks pour déconner du trio infernal : Boris Vian / Henri Salvador et Michel Legrand. Tu remarqueras qu’au moins deux des concepteurs marinaient dans le jazz. Etonnant non ? J’ai relu dernièrement une interview de Daevid Allen le Gong man, qui disait que ses racines musicales c’était le jazz, même si ce génie a touché à toute sorte de ziziques. Il suffit d’écouter sa version chantée de « So what » de Miles Davis pour en être convaincu. Pour moi la pop et le rock n’ont jamais existé. Ce sont des musiques hybrides qui se sont nourries des autres musiques au préalable venues à leurs esgourdes. Idem pour le jazz. La musique dite classique qui peut se prévaloir d’être aussi très moderne avec des compositeurs comme l’ami Satie et ainsi de suite. La grande roue de ce cher Frank Zappa tourne. L’innovation qui m’est chère dans l’écriture littéraire les rythmes musicaux, c’est un savant métissage de différents courants éclectiques, ce sont des bombes à retardement qui ne demandent qu’à être amorcées.

En revanche, je compatis avec ton expression de la bande son de mon roman et je rajouterai de tous mes écrits littéraires. Quand j’écris, j’écoute beaucoup de zizique, c’est un besoin, c’est comme une drogue douce. C’était une période (rires) où j’étais en manque d’Odeurs. Je ressortais mes vieux vinyles qui cracrataient à force d’avoir usé leurs sillons aux diamanteries des grand argentiers et puis, j’ai écouté en boucle le 1980 No Sex ! J’ai flashé sur la voix de Stella Vander dans son duo avec Liza Deluxe où elles interprètent (chez Odeurs, les musiciens des voix et des instruments étaient aussi acteurs de leur partition, pour te dire la qualité) deux bourgeoises jumelées dans « Quitte ou double ». La magnifique Stella « phantasme en cinérama » hors du lit de son « mari-robot » bourgeois coincé aux entournures et abonné à la baise à la papa. Liza dialogue avec son double Stella qui jette l’éponge et veut demeurer dans son confort intérieur alors que l’autre au contraire veut se faire sauter la soupape à tous les sens du terme. Ces deux nanas chantaient avec leurs tripes soutenues par une musique bien balancée, ça m’avait rudement secoué. Stella ne m’était pas inconnue avec son gorille de mari, le bateleur tape dur des grosses caisses et qui cymbalisait une nouvelle langue qui ressemblait à de l’allemand et dansait sur un volcan avec ses musicos. Quand j’étais ado, ce groupe me fichait la pétoche. J’étais embué dans mon Krautrock (tiens encore du rock, on y revient, il est partout ce con !) et je n’en démentais pas. Vingt ans après Alexandre Dumas de père en fils sur les bras et des poussières d’étoile, je me prends à écouter les albums récents du Magma et je retrouve la voix de Stella et ses envolées lyriques. Je me suis dit : c’est dans la boîte coco, elle sera présente dans mon bouquin. Idem dans le roman qui a succédé à Carl : Sarah Soledad, le crabe des apparats). J’avais assisté à un concert de Kent qui était revenu à ses premières amours : le rock quoiqu’un peu assagi. (Putain de rock, encore lui !). Je peux te dire et ce n’est pas un scoop, le dernier concert des Au Bonheur des Dames sera présent dans l’ouvrage que j’écris en ce moment. Tu m’es stone !

Seulement écrire, décrire un concert, tu peux raconter l’ambiance, la prestation des musicos, mais à part ça, rien que de plus banal qu’un concert ! (A part les Odeurs, où il y avait des costumes, une mise en scène, l’éventail, et pas pour du vent, de leurs palettes musicales !!!!!!!!). Alors, il faut chercher dans l’intrigue l’élément déclencheur entre les personnages et, ce qui présuppose leur présence à ce concert. C’est pas fastoche fastoche surtout pour un mec allergique aux notes et aux partoches.

C’est finalement du boulot d’écrire des histoires !

Petits clins d’œils à Frank Zappa en l’honneur d’un fin connaisseur, sais-tu une fois comme on dit en Belgique, que dans mon roman « L’homme qui a vu l’homme », le héros résout l’équation de son existence en 47 secondes : « When irish eyes are smiling ».

Dans « Danse avec Léa » à la première page, l’écoute de « Titties and Beer » déclenche chez Léa l’expression de sa joie de vivre.

Comme quoi, quand mon cerveau lent ne carbure pas au ralenti, Zappa peut me donner l’envie de conclure un bouquin ou au contraire lui donner la pulsation du départ.

GD : Qu’est-ce qui tourne sur tes platines ces jours-ci ?

FDB : Oh ! C’est très varié. Attention j’ai pas dit variété. Le dernier album de Kent, Bienvenue au club, me botte. J’aime écouter les gens qui me surprennent. Kent comme Charlélie se remettent en question à chaque album et aiment prendre des risques. J’apprécie leur démarche de ne jamais tourner les turbines de la routine. C’est un peu comme Daevid Allen qui plaquait tous les groupes qui commençaient à avoir du succès (Soft Machine, le Gong). Ce ne sont pas des musiciens fonction de nerf. Frank Zappa, j’en ai déjà parlé, avec une préférence pour ses albums live où l’on ressent une grande liberté chez ses musiciens dans la complicité et les éclats de rires partagés, après qu’il leur ait pressé le zeste de citron. Il y a bien entendu l’incontournable Métal Moumoute, dernier opus des Au Bonheur des Dames. Tous les morceaux me décoiffent la raie au milieu des fesses. Il n’y pas un seul cheveu à couper en quatre et pourtant je suis difficile. Suite à la lecture de ton site, j’ai découvert dernièrement Le monde électronique de François de Roubaix et j’ai bien aimé.

FDB : Oh ! C’est très varié. Attention j’ai pas dit variété. Le dernier album de Kent, Bienvenue au club, me botte. J’aime écouter les gens qui me surprennent. Kent comme Charlélie se remettent en question à chaque album et aiment prendre des risques. J’apprécie leur démarche de ne jamais tourner les turbines de la routine. C’est un peu comme Daevid Allen qui plaquait tous les groupes qui commençaient à avoir du succès (Soft Machine, le Gong). Ce ne sont pas des musiciens fonction de nerf. Frank Zappa, j’en ai déjà parlé, avec une préférence pour ses albums live où l’on ressent une grande liberté chez ses musiciens dans la complicité et les éclats de rires partagés, après qu’il leur ait pressé le zeste de citron. Il y a bien entendu l’incontournable Métal Moumoute, dernier opus des Au Bonheur des Dames. Tous les morceaux me décoiffent la raie au milieu des fesses. Il n’y pas un seul cheveu à couper en quatre et pourtant je suis difficile. Suite à la lecture de ton site, j’ai découvert dernièrement Le monde électronique de François de Roubaix et j’ai bien aimé.

Ah ! Oui, j’aime aussi toute l’œuvre tendre et tentaculaire des « Elles », j’adore Pascaline Herveet, cette femme orchestre et son univers chtarbé et cracra. Je ne me lasse pas du concert du 8 septembre 1974 de Robert Wyatt. C’est un chef d’œuvre et il est entouré de potos que j’apprécie tels que les Fred Frith et Hugh Hopper. Des morceaux de son album Rock Bottom sur scène prennent une toute autre teneur, c’est à tomber par terre, à la bonne heure ! Il y aussi le disque vinyle de Jean-Louis Mahjun et son happy french band en 1977 qui fumait bon le clacos extra fin 45 % de matière grasse. Outre l’originalité de la composition du groupe, Jean-Louis au violon, une basse une guitare un saxo et une batterie, les titres et leur contenu coulaient de source la gouaille contre la franchouillardise de bon aloi et quoi qu’on en dise, « Le sec beurre cornichon » et leur « Glandos » (8 minutes et quarante cinq secondes), un savant delirium rock jazz trou normand la la itou me chavirent toujours comme au premier jour. Il y a aussi monsieur Bernard Lubat et j’en oublie. Pour être bref, j’adore les personnes qui ne se cantonnent dans aucun art musical précis et que l’on ne peut pas qualifier appartenant à telle ou telle mouvance musicale, à part celle des innovateurs, des chercheurs perpétuels.

Je voudrais aussi citer ces musiciens qui dressent des passerelles entre l’angle / lich pop rock et donne du sens au frenchi chanté et traduit avec une touche d’humour majeur. Je pense au concept de l’album particulièrement réussi Ready Steady, Go ! de Ramon Pipin et Yves Hirschfeld qui date à peine de 1992 et qui n’a pas perdu une seule rayure à son amure. Tout le monde y reconnaîtra des morceaux qui ont martelé nos esgourdes outre Atlantique et outre Manche et pas seulement le dimanche. Pas plus tard qu’hier, j’ai empreinté à ma médiathèque préférée, un album du groupe Demon Fuzz intitulé Afreaka ! C’est le titre qui m’a compulsé. Il y avait freak, sans le out et j’entendais Afrika ! Autrement dit un monstre venu d’Afrique. J’ai tout de suite était séduit par le métissage de cette musique psychédélique afro soul jazz rock blues ! Il y a avait aussi le souffle de Fela et l’orgue Hammond sur des rythmiques guitarisées et le comble de la joie pour un amoureux des voix, un chanteur chaleureux. Cette musique chaude et sensuelle ne pouvait pas dater de l’ère du crustacé amphibie chiraco trotsko. 1970, année de toutes les inventivités…

GD : À peine viens-tu de publier ton premier roman que ton éditeur annonce déjà la sortie d’un recueil de nouvelles. Ne me dis pas qu’elles feront l’éloge du naturisme

FDB : C’est peut-être aller vite à la besogne ! Je proclame l’éloge de la lenteur. Certes, le tapuscrit d’un recueil de nouvelles naturistes transpire sur mon établi dix historiettes en chantier miné. Même si j’y ai accolé le mot fin, tout est toujours à recommencer. « Toujours se remettre à l’ouvrage », j’ai bien suivi ton conseil mon cher Daniel Zimmermann et il y a encore du boulot sur la planche. Patience donc. J’ai aussi d’autres tapuscrits de romans cette fois. Et encore une fois, pas de panique, élagage des branches pourries, ne pas lâcher la lectrice, le lecteur d’un paragraphe, les tenir en haleine, sentir la buée de leur respiration qui transpire dans mon dos. AU BOULOT !

FDB : C’est peut-être aller vite à la besogne ! Je proclame l’éloge de la lenteur. Certes, le tapuscrit d’un recueil de nouvelles naturistes transpire sur mon établi dix historiettes en chantier miné. Même si j’y ai accolé le mot fin, tout est toujours à recommencer. « Toujours se remettre à l’ouvrage », j’ai bien suivi ton conseil mon cher Daniel Zimmermann et il y a encore du boulot sur la planche. Patience donc. J’ai aussi d’autres tapuscrits de romans cette fois. Et encore une fois, pas de panique, élagage des branches pourries, ne pas lâcher la lectrice, le lecteur d’un paragraphe, les tenir en haleine, sentir la buée de leur respiration qui transpire dans mon dos. AU BOULOT !

C’est une relation de respect que j’entretiens avec mon éditeur et mes liseuses et liseurs. Rien n’est acquis, tout est toujours à recommencer. Etre auteur, ce n’est pas une situation de tout confort. Tu vis sur un fil éjectable, un peu comme le motard funambule qui doit jongler avec les glissandos de la route pour ne pas se fiche par terre le moral ras molo. Il faut s’accrocher, avanti et AU BOULOT !

Certes, il est encore question de situations naturistes dans mes nouvelles et mes romans, mais je ne veux surtout pas m’enfermer dans un genre et qu’on me colle une quelconque étiquette. Comme dans mes goûts musicaux et littéraires, j’aime l’éclectisme et le mélange des genres, de préférence le mauvais genre (rires). La littérature aseptisée au nombril de l’auteur ne m’intéresse pas.

GD : Scripteur intense, es-tu un lecteur compulsif ? Quels sont les livres qui ne dorment jamais sur ta table de chevet ?

FDB : Le problème lorsque j’écris, c’est que ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour lire. Aussi, je lis souvent par nécessité. Tel ou tel dossier, tel ou tel ouvrage pour me documenter sur le sujet du bouquin que je suis en train d’écrire (gare du livre, bienvenue, tout le monde descend). Il y a toujours Jacques Prévert qui traîne dans le coin mais aussi Boris Vian multi instrumentiste des maux des mots. J’essaie de trouver dans ce qui se publie actuellement quelques livres qui sortent de l’ordinaire des computers débonnaires à produire des produits manufacturés, dans le droit fil du moule à fric.

Dan Franck en Bohèmes et le Nu couché et son compère Jean Vautrin ne sont jamais loin. Les textes poèmes et chansons de Léo Ferré également. Je pense que les écrits d’ Octave Mirbeau le magnifique n’ont pas pris une ride. Puisque les affaires sont les affaires. La grève des électeurs qui date de 1888 (éditions du snif feu Ludd / 1995 / 27 pages), nous transporte dans un monde connaissant une sévère crise sociale (misère, précarité, chômage, scandales des ministres politiciens et députés) et le troupeau sera bien gardé. J’ai le bouquin sur moi. Je cite Octave page 13 : « Les moutons vont à l’abattoir. Ils ne se disent rien, eux, et ils n’espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l’électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des Révolutions pour conquérir ce droit ».

Dan Franck en Bohèmes et le Nu couché et son compère Jean Vautrin ne sont jamais loin. Les textes poèmes et chansons de Léo Ferré également. Je pense que les écrits d’ Octave Mirbeau le magnifique n’ont pas pris une ride. Puisque les affaires sont les affaires. La grève des électeurs qui date de 1888 (éditions du snif feu Ludd / 1995 / 27 pages), nous transporte dans un monde connaissant une sévère crise sociale (misère, précarité, chômage, scandales des ministres politiciens et députés) et le troupeau sera bien gardé. J’ai le bouquin sur moi. Je cite Octave page 13 : « Les moutons vont à l’abattoir. Ils ne se disent rien, eux, et ils n’espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l’électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des Révolutions pour conquérir ce droit ».

Toujours dans le registre animalier chez le même excellent éditeur, Oskar Panizza : Journal d’un chien. Comme quoi nous avons toujours à apprendre des animaux qui nous entourent et je pense que pour une fois la Singette ne me démentira pas. La Singette pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, c’est l’infecte bestiole de marionnette singe incontrôlable qui rode dans tous mes écrits littéraires, comme le personnage incontournable qui cimente les intrigues aux simagrées de sa bouille simiesque de bête humaine incarnée. Même qu’elle tient son blog et dégomme son auteur qu’elle surnomme le Franckos dit Bartos !

J’ai découvert dernièrement et je t’en ai parlé : l’écrivaine Fred Romano. Le dernier amour de Coluche relate sa relation chaotique dans Le film pornographique le moins cher du monde. Ses nouvelles (Contaminations) dressent le portrait d’une époque formidable que n’aurait pas renié le regretté Reiser (la vache folle / l’amiante / les rivières de mercure…). Son dernier roman publié, Basque Tanger , c’est l’histoire d’un amour fou et presque impossible ou comment Mirem, une femme atteinte d’un cancer incurable fait reculer les murs de la prison de son amant quelque part entre Tanger, le pays basque espagnol et Formentera.

Et comme de bien entendu, le dernier éditeur en date de Fred la renvoie à la case départ : va voir là-bas si j’y suis et ne reviens que lorsque tes livres me rapporteront la tune escomptée. Fred Romano ne s’intéresse qu’aux personnes vivant leur vie en insoumis, en marginaux, et ce n’est pas vendeur. Je crois que ma fidèle secrétaire, la Singette, publiera un de ces jours, sur son blog, ses impressions concernant l’œuvre de Fred Romano si je m’abuse.

Le blog de la Singette

CARL ET LES VIES PARALLELES

FRANCK DIT BART

EDITIONS MICHEL CHAMPENDAL

Visiter le Blog des Editions Michel Champendal

Editions Michel Champendal

16, rue Lentonnet

75009 Paris

Tel : 01 74 30 19 50

mchampendal@noos.fr