Vient de paraître aux éditions Parimagine

Gérard Lavalette a à son actif presque un demi-siècle de métier, plus de quarante ans de photographies à Paris, dont trente-deux, dans le 11earrondissement. En tournant chaque page de son livre, Le Piéton du 11e, je ne suis pas surpris que Gérard Lavalette n’ait pas photographié la VILLE. En tous cas son Paris ne ressemble pas à Paris, la capitale. Son onzième arrondissement d’adoption, est plus une petite ville de province, dans le grand Paris, au mieux, je dirais, de ce qui reste d’un village d’autrefois, avec ses petits bâtiments et ceux qui les occupent, des hommes, des femmes et des enfants et avec ce petit monde, les corporations de petits métiers qui disparaissent ou qui sont en voie d’extinction. Les boutiques et les ateliers à chaque coin de rue et fond de cour ferment au fil des années, au fil du temps. Là est le charme et l’intérêt de ses reportages qui nous font retrouver ce qu’il reste des anciens villages, qui formaient autrefois Paris, et dont ce 11earrondissement qui échappe encore au vertige des lignes modernes des immeubles rêvés par les promoteurs.

Le photographe, Gérard Lavalette, je dirais plutôt l’homme, le sait. Il va vite, très vite, pour ne pas oublier, pour qu’on n’oublie pas, pour ne pas être dépassé. Chacune de ses photos du 11e arrondissement donne l’alerte, signale un avertissement. On est à la limite d’une explosion d’un monde, le passé et le futur qui arrive à vive allure : ville de béton. Petite révolution crainte pour l’humain, cependant elle est déjà là, cette progression dévastatrice dans de nombreux arrondissements, infligeant aux parisiens quelque chose qui n’est pas de l’ordre de la nature. Et l’intérêt du photographe Gérard Lavalette, c’est qu’il prend le temps de nous faire découvrir les poches de résistance, là, dans son quartier, où l’oxygène manque moins, là où les silences de la campagne ne sont plus pour longtemps car les hommes qui construisent voient la ville en hauteur, en flèche, se moquant sans scrupules du besoin de repos de nos regards et tuant nos yeux fatigués de voir déjà si haut sans aucun vol d’oiseaux, sinon le ‘rapace’ qui tournoie sur les hauteurs de la ville pour mieux plonger sur sa proie.

Le photographe ne cherche pas le sensationnel, juste le vrai. Comme beaucoup de gens du métier, il sait qu’une grande réussite photographique n’est pas Edwin Buzz Aldrin saluant le drapeau américain sur la Lune, image prise avec l’un des appareil emportés par les astronautes lors de la conquête, même si c’est un instant inoubliable qui restera gravé pour longtemps dans la mémoire des hommes qui ont vécut l’événement.

Je me souviens, j’étais en plein cœur de l’Amazonie, lorsque Neil Amstrong, en premier, posa le pied sur la lune le 21 juillet 1969. Il était 21heures, heure locale au Pérou, à l’Orient du pays. Avec mon Pentax Asahi, j’immortalisai cet instant, la Lune, photographiée à des millions de kilomètres. Cependant, après mon déclic, l’ami indien assis à mes cotés, près de la rive du fleuve et contemplant le ciel et la Lune si éloignée me chuchota : « Avec la technologie, les hommes vont tuer la Lune. La Lune est là pour nous éclairer ». Depuis longtemps déjà il avait remarqué que les éclipses étaient de plus en plus nombreuses et le simple observateur qu’il était craignait déjà pour lui et les siens et pour son environnement et celui de la planète.

Mais qui sait ce qui restera dans les mémoires, de quelle image se souviendront les hommes, probablement pas celle de ce pigeon, seul, égaré, que Gérard a pu photographier à l’intérieur de la station de métro Charonne, près des voies ferrées de la RATP, comme si ce pigeon dans ce lieu rendait hommage aux drames que vécurent ici des hommes et des femmes, lors d’une charge policière ordonnée volontairement le 8 févier1962.

Ce pigeon était-il en pèlerinage ? Vieux volatile sur les traces de la douleur en repli, comme le furent obligés quelques parisiens luttant pour la liberté et combattus par leurs concitoyens tombés mortellement sans sommations et sans possibilités de se défendre face aux assassins d’Etat qui étaient alors au pouvoir.

Gérald Bloncourt, ne me démentira pas lui qui en tant que photographe couvrit l’événement pour un grand quotidien parisien.

Si les techniques photographiques sont importantes, parce qu’elles aident le photographe à produire une grande variété d’images ‘voulues’, la technique seule ne peut rendre l’originalité, ni une valeur esthétique. La photographie, au service de la science et de la technologie est insurpassable par sa valeur documentaire. Mais la plupart des photographes ne sont ni des scientifiques, ni des techniciens désireux de recueillir des documents. Ces photographes, dont fait partie Gérard Lavalette, sont des hommes passionnés qui souhaitent saisir des moments de vie et qui avec émotion ont ressenti à ce moment précis le besoin de mémoriser l’image, afin de mieux la faire connaître au-delà des gens du métier.

Saisir d’un clic des hommes et des femmes, des familles entières, des lieux humains et ce qu’il reste d’un patrimoine en voie de disparition, voilà le challenge, le dilemme de Gérard.

Gérard Lavalette - Rue Frot

Gérard Lavalette - Rue du Faubourg du Temple

Gérard Lavalette - Passage Turquetil

Je sais, ayant moi-même pratiqué la photo, que lorsque nous isolons les trois éléments essentiels d’une photographie, nous en comprenons mieux l’origine. Le premier est la forme, suivi de la tonalité et de la couleur. Nous pouvons combiner ces éléments pour donner trois qualités supplémentaires : le rythme, la texture et le volume. J’ajouterais ‘le coup de poing, ça c’est de l’ordre du miracle mais sans doute aussi du métier. Quel que soit le sujet traité, une photographie doit toujours contenir une de ces qualités et, ce que fait Gérard Lavalette, est de mettre l’accent sur l’une d’elles plutôt que sur les autres ? Le résultat de ce choix est une image qui exprime sa personnalité en tant que photographe, sa manière de voir les choses. Voilà le résultat : la ville n’apparaît que très peu - disons, elle apparaît comme il la voit - car le photographe qu’il est n’est pas intéressé par le Grand Paris. Comme s’il voulait rester dans son Paris, le protéger, même s’il sait que son effort sera vain. Mais l’extraordinaire c’est qu’il nous livre une œuvre formidablement humaine, des images sages, j’allais dire, mages. Non ! Restons sur ces mots, images sages.

Le noir et blanc, en photo est « abstrait » en ce sens qu’un des éléments réels - la couleur - fait défaut. En photographie, l’emploi du procédé noir et blanc demande une attention soutenue pour la composition et pour la juxtaposition des autres éléments essentiels, afin d’obtenir une bonne image. Gérard préfère le blanc et le noir, considérant sans doute l’obtention d’une épreuve de bonne qualité artistique comme une technique difficile et méritoire, ce que confirme les photographies de son livre, Le piéton du 11e, avec ces petits bâtiments, délaissant les chefs d’œuvres d’architectures, s’intéressant plutôt à une vieille devanture de magasin, à un kiosque à journaux, une usine désaffectée avec son poêle, pièce rare, dont je pourrais parler comme d’une œuvre d’art, chaque édifice ayant un caractère propre, sans oublier les personnages d’une époque, ce boxeur oublié, Pierre Morin, au talent certain avec sa gueule de doublure de cinéma, mon boulanger de la rue de Montreuil, soulevant comme un trophée le meilleur pain de Paris. L’image, c’est juste pour le photographe, ne croyez pas que le boulanger se glorifie comme un sportif, vainqueur après un combat. Dans son fournil il passe sa vie, toute sa vie, tout est là, son métier en famille, son œuvre, ses pains, chefs-d’œuvre fait de ses mains, pétrie aux poings enfarinés et pâles, signes de travail, d’espérance, d’offrandes.

Dans des photos, tout sujet contient une quantité de détails fascinants. Idéalement tout détail devrait être considéré en lui-même comme une image complète, la partie d’un tout mais une entité séparée. Les photographes apprennent vite à sélectionner et à photographier les détails : l’œil exercé sait reconnaître l’équilibre, l’harmonie, les nuances de tonalités et de couleurs où qu’il se trouve.

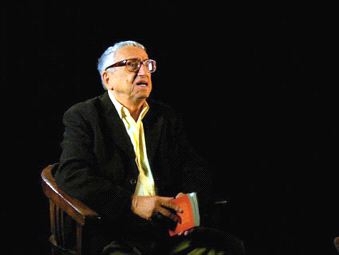

Très souvent des photographes attendent plusieurs jours, des semaines, parfois des mois avant de rencontrer l’événement atmosphérique qui transforme ce qui est banal en spectaculaire. Cette attente est souvent récompensée par la création d’une image hors du commun. Nous avons là, dans le livre de Gérard, la preuve des images prise de nuit dans des conditions sévères de climat. Pour les images de neige en effet, il y a des risques de surexposition ou de sous-exposition. L’une d’entre elles, Cour Faidherbe, page 66, que Gérald Bloncourt a légendé en quelques mots très significatifs, est d’une pure beauté : « … Rien n’est plus fort que le silence de Paris qui sommeille entre les grains d’argent d’une photographie, rien n’est plus sûr que quelques centimètres carrés qui deviennent mémoire… ». Gérald Bloncourt sait de quoi il parle, lui qui connaît si bien la photographie et la profession ne s’y trompe pas qui lui rend actuellement hommage aux quatre coins du monde.

Nous avons également, la photo de couverture du livre : La station de métro Charonne sous la neige, photo prise de nuit, dans le chamboulement hivernal d’une bourrasque de flocons où scintillent péniblement quelques lampes étouffées par la neige, intempérie qui apporte en fait de sérieuses limitations pour obtenir une image de belle qualité, et cette photo n’est pas évidente à réussir, cependant, là aussi, Gérard a su créer l’ambiance en captant l’atmosphère et l’isolement dans le mouvement de la vie.

Je voudrais dire quelques mots sur la dernière photo légère de quatrième de couverture : L’enseigne, passage l’homme. Comme au temps des gibets, voici une pendaison mais bien plus humaine que celle qui s’exerçait autrefois sur les potences, place de Grève. Le photographe en fixant le fauteuil rouge, a-t-il fait le rapprochement avec ce passé peu glorieux de notre France ?

Comme je n’aime pas terminer sur un point d’interrogation, j’ajouterai quelques lignes, une affirmation. Le 11e arrondissement discret et si bien vu par Gérard est peut-être moins touristique que d’autres, mais notre arrondissement a joué un rôle exceptionnel dans l’histoire de notre capitale et de notre pays. Il fut au cœur du Paris révolutionnaire et des grandes révoltes ouvrières du XIXe siècle.

Avec la place de la République, de la Bastille, Léon Blum (Voltaire) et la place de la Nation qui sont toujours des lieux de rassemblement du militantisme et des libertés, lieux de rencontres d’hommes, de femmes et d’enfants, épris de justice, revendiquant leurs pleins droits, le 11earrondissement n’a rien à envier aux autres arrondissements de Paris.

;Arrondissement édifié peu à peu autour de l’Abbaye de Saint-Antoine et érigé au tout début du XIIe siècle sur des marais alimentés par les ruisseaux qui descendaient des collines de Belleville et de Ménilmontant. Par différentes faveurs royales, les corps de métiers purent travailler librement sur le vaste domaine de la communauté religieuse en exemptant de la maîtrise les ouvriers qui y travaillaient.

Aujourd’hui, face aux évolutions du marché du meuble et de la spéculation immobilière, les métiers et les activités du faubourg Saint Antoine subissent une véritable mutation. C’est toute la diversité et la spécificité de multiples traditions artisanales et l’existence même de certains métiers qui sont en jeu. Le livre de photographies de Gérard Lavalette est un témoignage qui arrive à temps, avant que n’arrive l’insupportable que fait subir aux habitants de ces quartiers encore tranquilles, les manigances de la modernité et de la vie à toute vitesse.

Pour conclusion, je voudrais signaler le texte de présentation de Gérard Lavalette et l’intéressante préface d’Olivier Bailly, ainsi que les textes et légendes d’auteurs d’une haute tenue littéraire et poétique, ceux de Christelle Jugé, Claude Dubois, Cédric Klapisch, Gérald Bloncourt, Dominique Krasnokoutsky, Guy Darol, Isabelle Répiton et votre serviteur : Bienvenu Merino

EXPOSITION LE PIETON DU 11e

DE

GERARD LAVALETTE

DU 31 MAI AU 11 JUIN 2010

SALLE DE LA MAIRIE DU 11e

Du lundi au vendredi de 10h à 17h

(nocturne le jeudi 3 juin jusqu’à 19h30)

Vernissage lundi 31 mai 2010 à 18h

Le livre Le piéton du 11e est disponible en librairie

Un stand de vente des éditions Parimagine sera présent à l’exposition

Informations : Mairie du 11e

12, place Léon Blum 75011 Paris

Métro Voltaire

Tel : 01 53 27 11 11

CONSULTER

http://www.parisfaubourg.com/

http://www.pariscool.com/index.html

http://flickriver.com/photos/gerard_lavalette/popular-interesting/