Les rues de Paris (je devrais dire, comme Jacques Réda, les ruines de Paris) ont leurs observateurs plus ou moins touchants. Il y en a d’éminents, à commencer par Léon-Paul Fargue qui met de la poésie sur tout ce qu’il touche. D’autres, et en quelque sorte à la suite, ont fait parler le trottoir avec la voix de l’enfance. Ceux-là me sont très chers (Henri Calet, André Hardellet, Yves Martin…) et je cherche dans la littérature d’aujourd’hui, si difficile à débusquer, le murmure obstiné contre l’impérialisme de la maturité.

On sait qu’il n’y a pas d’âge pour donner la parole au petit primitif. Je constate cependant que c’est bien souvent sur le tard, à la lisière du crépuscule, que l’enfant s’exprime le mieux. Comme s’il fallait passer par le labyrinthe du temps, le déroulement des décennies, pour atteindre le but qui est de retrouver les impressions premières, cette vertigineuse sensation de la vie sans fin.

La littérature que l’on vend (promotion en batterie fanfare du toujours même chapelet de noms) met l’accent, faussement tonique, sur la jeunesse à belle gueule latex taillée dans la glace des magazines. Il faut être beau et jeune (le mythe du Rimbaud warrior) pour mériter publication. Comme tout le reste, la littérature a vu s’imposer les mains du marketing, la règle du consommé-jetable. Elle est devenue un secteur où la concurrence joue (si l’on peut dire) à plein régime. Je l’ai connue au temps de la zone et de ses malandrins.

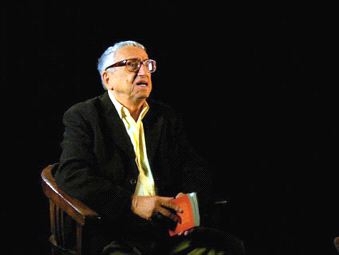

Joseph Bialot (comme Maurice Fourré, vous connaissez ?) a débuté en littérature après cinquante ans. Dès lors, il avait tout à dire et je crois qu’il a eu raison de se retenir pendant plus d’un demi siècle. Sa bibliographie compte une vingtaine de livres. À vrai dire, je ne l’aurais sans doute jamais lu sans le conseil mirobolifique de Christophe Daniel, mon libraire. Il vit et travaille à Morlaix (Finistère) et nous avons beaucoup à échanger sur Paris, vingtième arrondissement. Comme moi, il y a ses racines.

Joseph Bialot (comme Maurice Fourré, vous connaissez ?) a débuté en littérature après cinquante ans. Dès lors, il avait tout à dire et je crois qu’il a eu raison de se retenir pendant plus d’un demi siècle. Sa bibliographie compte une vingtaine de livres. À vrai dire, je ne l’aurais sans doute jamais lu sans le conseil mirobolifique de Christophe Daniel, mon libraire. Il vit et travaille à Morlaix (Finistère) et nous avons beaucoup à échanger sur Paris, vingtième arrondissement. Comme moi, il y a ses racines.

Je ne l’aurais jamais lu Joseph Bialot parce qu’il évolue dans une zone où je ne traîne jamais, celle du roman noir, du thriller, de la littérature dite policière. Ces estampilles ne m’ont jamais intéressé et c’est à tort, probablement. Je devine qu’il se trouve dans ces tiroirs étiquetés de très grands écrivains. Et je pense, en particulier, à Marc Villard que je lis avec intensité, surtout depuis qu’il s’est dépris d’un genre, dont il est, paraît-il, le plus beau porte-plume.

Le livre s’intitule Belleville Blues et ceux qui suivent ici mes dérives parisiennes ont compris que ce titre va à mes préférences. Joseph Bialot se souvient de son arrivée, presque triomphale, boulevard de Belleville, après un voyage de deux nuits et un jour dans l’express Varsovie-Paris. Voici donc un récit d’immigré. Qui évoque un quartier disparu, des falaises d’immeubles aujourd’hui effondrées. Nous sommes en 1930. Il rappelle, par exemple, qu’au sommet de la rue Oberkampf, là où s’arrête le 96, il attendait le bus au front duquel paradait la lettre Q. Joseph Bialot se remémore la plaisanterie qui courait alors. Le jeu « consistait à demander à un passant choisi au hasard : « Pardon, m’sieur, savez-vous où se trouve l’arrêt du « Q » ? » C’est ainsi que l’on riait au temps que la musique retentissait au Boléro, à la Java, et que sortir au cinéma (le Templia, le Cocorico, le Floréal, le Phénix, l’Impérator) durait toute une après-midi.

Le livre s’intitule Belleville Blues et ceux qui suivent ici mes dérives parisiennes ont compris que ce titre va à mes préférences. Joseph Bialot se souvient de son arrivée, presque triomphale, boulevard de Belleville, après un voyage de deux nuits et un jour dans l’express Varsovie-Paris. Voici donc un récit d’immigré. Qui évoque un quartier disparu, des falaises d’immeubles aujourd’hui effondrées. Nous sommes en 1930. Il rappelle, par exemple, qu’au sommet de la rue Oberkampf, là où s’arrête le 96, il attendait le bus au front duquel paradait la lettre Q. Joseph Bialot se remémore la plaisanterie qui courait alors. Le jeu « consistait à demander à un passant choisi au hasard : « Pardon, m’sieur, savez-vous où se trouve l’arrêt du « Q » ? » C’est ainsi que l’on riait au temps que la musique retentissait au Boléro, à la Java, et que sortir au cinéma (le Templia, le Cocorico, le Floréal, le Phénix, l’Impérator) durait toute une après-midi.

Joseph Bialot ressuscite La Vielleuse, la maison des Saints-Simoniens, la Halle aux Chapeaux, bois et charbons, bistros innombrables (La Chope, La Lumière de Belleville, Le Métro), rues envolées : l’allée des Faucheurs (au nom prédestiné), la rue Vincent, le passage Kuzner. Et c’est une ville qui se réveille, le peuple et le cœur d’une ville. Milliers de visages effacés que la littérature (tel est son art) anime, sans concurrence possible. Seuls les mots, quand ils sont magiquement mariés, peuvent tromper la mort. Qu’il vive longtemps Joseph Bialot !

↕

>Belleville Blues, Joseph Bialot. Autrement, 2005. 99 pages, 10 €.

↕

↕

>BIBLIOGRAPHIE AUX ÉDITIONS GALLIMARD

| BABEL-VILLE [1979] , 192 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 1745), Gallimard -rom. ISBN 2070487458. |

| LES BAGAGES D'ICARE [1991] , 224 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 2259), Gallimard -rom. ISBN 2070492591. |

| LE MANTEAU DE SAINT MARTIN [1985] , 192 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 1994), Gallimard -rom. ISBN 2070489949. |

| LA NUIT DU SOUVENIR [1990] , 224 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 2215), Gallimard -rom. ISBN 207049215X. |

| ROUTE STORY [1998] , 256 pages, 117 x 180 mm. Collection Série Noire (No 2503), Gallimard -rom. ISBN 2070496996. |

| LE ROYAL-BOUGNAT [1990] , 192 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 2239), Gallimard -rom. ISBN 2070492397. |

| RUE DU CHAT CREVÉ [1983] , 192 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 1903), Gallimard -rom. ISBN 2070489035. |

| LE SALON DU PRÊT-À-SAIGNER [1978] , 256 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Super Noire (No 110), Gallimard -rom. ISBN 2070461106. |

| UN VIOLON POUR MOZART [1989] , 192 pages sous couv. ill., 108 x 178 mm. Collection Série Noire (No 2184), Gallimard -rom. ISBN 2070491846. |

| VOUS PRENDREZ BIEN UNE BIÈRE ? [1997] , 224 pages, 117 x 180 mm. Collection Série Noire (No 2443), Gallimard -rom. ISBN 2070496600. |