Guy Darol : Nous nous sommes rencontrés dans les années 1970, rue du Montparnasse, à l'époque où j'animais la revue Dérive avec Christian Gattinoni et Philippe Lahaye. Le lien qui nous unissait était Daniel Delort qui avait lancé L'Atelier du Gué, première maison d'édition orientée vers la nouvelle et le texte bref. Quels sont les souvenirs de cette période ?

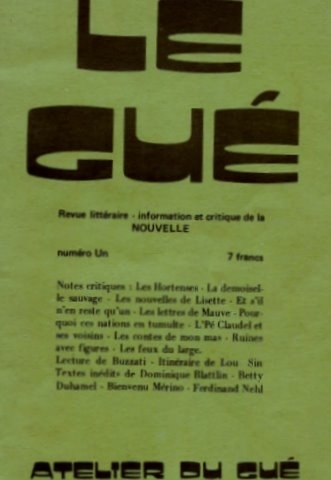

Bienvenu Merino : C'est au printemps-été 1976 que nous sommes rencontrés, à Villelongue d'Aude, chez Martine et Daniel Delort. Ils étaient au début de leur aventure éditoriale avec L'Atelier du Gué et la revue Le Gué et ils venaient de publier l'une de mes nouvelles puis d'autres publications de mes textes suivirent. C'est peu de temps après que nous nous sommes retrouvés chez toi, à Paris, rue Henri-Pape. Ce soir là, tu fis un exposé sur la revue Dérive, qui en était au deuxième ou troisième numéro, je crois. Je me rappelle de tes explications de textes, comme si, en fin d'étude universitaire, tu soutenais une thèse d'Etat. Je n'exagère pas. Ce qui me surprenait le plus, c'était ton aisance à parler de philosophie, éclaircissant point par point chacun des sujets développés. Moi qui avais l'habitude d'être sur le terrain, je t'écoutais, mais par prudence, j'avais "mon fusil invisible" chargé, appuyé le long de ma jambe, prêt à dégainer, comme un chasseur attentif au gibier qui va sortir du bois.

Quelques semaines plus tard, en effet, nous nous retrouvions chez moi, rue du Montparnasse. Cette soirée fut plus calme intellectuellement. Un repas et du bon vin calmèrent nos énergies et nos ardeurs ; en tout cas ce furent des échanges de fêtards, comme nous apprécions de le faire, en bons vivants. Cependant, là où il y avait désaccords politiques, je te tenais tête, de crainte de rentrer dans un de tes discours fleuves et de te stopper net en te disant : « Basta camarade, je ne suis pas d'accord ! » Ce qui n'arriva pas.

Tout à coup, me vient à l'idée, ce souvenir à Villelongue, chez Daniel Delort, et de la table qu'avait dressée Martine, pour honorer ma présence lors de la parution d'un de mes textes sélectionné pour le Festival de la nouvelle de Nice. Jamais dans l'édition, je n'avais eu pareil honneur. La table devait mesurer 12 mètres de long sur 2,5 de large, recouverte d'une nappe de soie blanche immaculée de mots littéraires joliment écrits à la plume en bout de table. Pendant l'apéro, chacun pouvait se cultiver en lisant sur les nappes des phrases poétiques tout en croquant de minuscules tomates bien mûres qui provenaient de leur potager ou bien de celui du voisin. Daniel, en bon « Relation Presse », avait invité trois journalistes des quotidiens régionaux de Carcassonne, plus une dizaine de convives, amis et potentiels écrivains à publier. Des centaines de revues toutes fraîchement imprimées garnissaient les tables, sous-tables, étagères et dessus d'armoires au rez-de-chaussée, dans les sous-sols, les couloirs et greniers, partout, la revue Le Gué (aujourd'hui revue Brèves), les manuscrits qui attendaient d'être ouverts, et les livres, ceux dans les cartons prêts à voyager en train pour Paris, partout en France et même à l'étranger. Je me demandais comment deux individus à eux seuls pouvaient abattre autant de travail, et surtout, comment ils arrivaient à lire sérieusement tous les manuscrits qui leur parvenaient ; c'était un travail de titan. Classement du courrier reçu, réponses, lectures, choix des textes à publier et à envoyer à l'imprimerie où Daniel, seul, mettait tout en branle, impression, pliage, coupage, notes, corrections et préfaces, c'étaient des dizaines et des dizaines de lettres et paquets provenant du monde entier qui s'entassaient et fleurissaient, maison, jardins, escaliers, terrasse, toutes ces 'graines de mots' qui allaient germer étaient d'une beauté printanière, ici dans cette région, inconnu ailleurs au monde ! Mais surtout, Daniel et Martine, à eux deux, faisaient cela avec une décontraction déconcertante, sans soulever le moindre soupir, entourés de leurs enfants qui arrivaient à la vie en même temps que naissait la maison d'édition et que venaient à la lumière des écrivains débutants, en herbe, et parfois déjà connus ou célèbres. Personnellement, un ange entourait mon front et enserrait ma tête, la réchauffant d'un certain bonheur, comme si tout à coup le monde entier allait me lire. Etonnante sensation. L'éditeur vous écoute, mais vraiment, il écoute ! Il parle de contrat à signer, de droits d'auteurs, de futurs contacts avec les journalistes du Monde, de Libé, du Nouvel Observateur, et alors, souriant, l'œil pétillant, il vous remet le premier exemplaire, tout chaud comme un bif qui sent bon l'encre cuite et quand vous l'ouvrez, il craquette comme si vous aviez un billet de 2000 euros amidonné au bout des doigts et que vous le dépliiez plein de désir. Là, à ce moment, on se dit : « Ce n'est pas vrai, je rêve ou quoi, en écrivant mes petites historiettes, ils sont là devant moi comme si j'étais intéressant et le plus grand des auteurs». En fait, il y eut un peu de reconnaissance de part de la presse, Le Monde des Livres nous ayant consacré un article annonçant la sortie de ma nouvelle ainsi que celle de Buzzati, l'auteur du Désert des tartares. Autre sensation, je regardais dans la pile de mes livres bien rangés avec cette surprenante surprise de croire voir s'échapper des lignes fluides de mes textes qui s'écoulaient toutes seules semblables à de petits lézards ou serpents de couleur vert-gris venant au monde. Alors, vous vous tapez la tempe, et une peur vous serre la tête qui vous descend à la hauteur de l'estomac. Beau et horrible à la fois ce sentiment de 'bien-être' qui ne vous torture, heureusement, que quelques secondes. Dans la pile à côté, c'étaient les ouvrages de Betty Duhamel qui sortaient de presse, brûlants comme d'un gril. Rien ne bougeait de la pile qu'avait soigneusement entassée Martine. Si les lignes semblaient s'échapper de mon livre, voltigeant déjà dans l'air, ceux de Betty Duhamel, plus classiques, restaient sages dans le tas. Cependant, j'ai ce souvenir du récit de Betty, d'une littérature étudiée, très bien écrite, soignée, cependant que mes mots espiègles s'échappaient des pages, comme des feuilles d'orties venant piquer les jambes et cuisses de mes lecteurs et lectrices. J'avais ce sentiment mais sans doute je me trompe. Dans cet émerveillement de paperasse et de vagues de livres, L'Atelier du Gué ressemblait déjà à une imposante Maison d'édition dans ce joli presbytère de curé transformé en maison du livre littéraire. Le lieu était superbe, petite cathédrale de papier fragile construite au fur et à mesure et au hasard du courrier qui arrivait, dans l'enceinte de la bâtisse. Murs de pierres vieilles de quatre cents ans et protégés par un crucifix incrusté sous la charpente ancienne dont personne jusqu'à ce jour n'a dû mettre la main dessus. L'ayant décroché pour la nuit, j'avais oublié de le remettre en place. J'y pense seulement aujourd'hui et qu'on veuille bien me pardonner, que mes amis sachent, jamais je n'ai pu dormir dans une maison où veillait un tel ornement religieux.

Ici dans l'ancien presbytère, maison de curé, les livres avaient leur place. Et cela fait presque quarante ans qu'ils veillent reconnaissants aux créateurs et que moi, en tant que l'un des premiers lecteurs je me dois et j'ai honneur de féliciter.

G.D : Diarrhée au Mexique publié à L'Atelier du Gué est un récit de voyage qui atteste ton goût pour les explorations intercontinentales. Je crois d'ailleurs que ce texte est extrait d'un volumineux Journal. À quel moment et dans quelles circonstances as-tu éprouvé le désir de focaliser et sur la diarrhée et sur le Mexique ?

B.M : Guy, le titre de mon livre en couverture de cette troisième édition, a été abrégé. Le titre complet était Extrait d'un voyage dans les excréments ou Diarrhée au Mexique. Je trouve qu'il y a plus de douceur dans cette longueur du titre, les mots absents de la couverture font voyager, nous emportent dans le rêve de ce qui va advenir lors de cette aventure, il classe la nouvelle dans l'exploration. Le titre complet adoucit ce voyage. J'ai entendu dire que 'des bombes' étaient à la place des mots. C'est du domaine de la fabulation ces dires ; mais scientifiquement, oui ce livre contient de petits explosifs. Mais c'est dans la maladie qu'ils s'y trouvent, dans le vécu. Il y a un de mes amis, J. Gaillard, pour ne point le citer, que j'ai revu au Salon du Livre, qui avait dit à son éditeur, pourquoi il fallait publier ce livre à qui il promettait un bon avenir ; il m'en parla, comme s'il avait la conviction que mon livre pouvait devenir un best-seller et avoir un beau succès. Mon éditeur de l'époque fut assez timide pour lancer cette nouvelle, qui en fait est très médicale et refusa la publication. Le récit de mon livre est une anecdote vraie, alliant troubles de la santé, en l'occurrence diarrhée et constipation, et fête de la sublimation. Parler de diarrhée n'a rien de choquant. Le mot cancer, à moi, me fait plus trembler. M'émeut plus d'apprendre que tel ou telle ami(e)s souffre de ce mal. La colique c'est moins lourd. Mais attention, ce symptôme est fréquent et il peut être grave. Les diarrhées par altérations de la muqueuse sont provoquées par des lésions qui peuvent aller de la destruction isolée de la bordure en brosse de la cellule intestinales avec inflammation, ulcération (entérite nécrosante et colites), en passant par l'atrophie villositaire complète, maladie coeliaque.

Il ne faut pas rire de ce mal, même si, à la lecture de mon texte, l'écriture semble danser et faire danser les personnages du récit. Au cours des diarrhées avec colites (recto-colites hémorragiques, Crohn, colites ischémique, parasitaire ou bactérienne), les selles sont nombreuses mais peu abondantes avec glaires et pus. Les causes et les facteurs du risque sont en général des diarrhées hydro-électrolytes, le plus souvent d'origine sécrétoire, parfois motrice. Le grand risque est la déshydratation d'autant plus grave qu'elle touche les enfants, les vieillards et les sujets malades.

Lors de sa première publication, en 1976, j'avais envoyé mon livre au Docteur Escoffier-Lambiotte, responsable de la rubrique Médecine au quotidien Le Monde. Par retour du courrier, elle m'envoya une lettre de reconnaissance qui me remerciait de lui avoir fait parvenir mon livre, récit qui avait surpris certains de mes lecteurs. Quelques jours après, elle publia tout une page sur le sujet, dans la page Médecine. C'était assez navrant d'écouter certains commentaires sur mon livre. En fait, c'est plus la matière qui les gênait, oui, l'excrément, la merde, celle que chaque être humain, hommes, femmes et enfants, évacue quotidiennement, ou au contraire celle qui ne peut s'évacuer pour cause de freinage et blocage, de constipation quoi ! Et pourtant, la plupart des parents de bambins son habitués à soigner leurs enfants de ces maux et les torcher. Ce n'est pas mes quelques propos politiques ou antireligieux qui les dérangent, non, c'est la merde naturelle, qui explose dans le corps et hors du corps. Oui, là, ce n'est plus naturel, il y a mal, douleurs intenses, maladie. Alors, mon récit, pour atténuer les douleurs, je l'ai voulu artistique. L'écrivain que je suis à ces moments là, jongle avec les pires douleurs. Il magnifie le spectacle, il sublime le mal, il renforce les liens entre deux amoureux qui souffrent dans leur chair. C'est terrible de vouloir aller à la selle et ne pas pouvoir, vouloir stopper une diarrhée et constater qu'il nous ait difficile d'arrêter le flux endiablé d'une colique. Le spectacle est hallucinant, nous ne sommes pas au théâtre, même si l'ont peut s'y croire : deux artistes fous d'amour l'un pour l'autre sont renversés par le terrible mal, blessés, jetés à terre et tordus de douleur par les terribles occlusions. A ce moment, il n'y a pas dieu, personne pour soulager, rien qui puisse atténuer ces douleurs, ni la prière, non rien ne peut faire croire que cela va s'arrêter. Un homme et une femme en transe dans leur caca, s'accrochant l'un à l'autre avec espoir, dans le but que tout s'arrête et qu'ils reprennent enfin le cycle de la vie normale. Ils s'entraident, mains dans les mains besognant une flopée de médicaments. Et c'est pour oublier le mal qu'ils s'inventent une autre façon de contrôler l'événement et d'enfin pouvoir guérir. L'amour, heureusement, est là ! Deux êtres unis dans la douleur, en fêtant et réussissant à s'apaiser de la terrible 'chose sans nom' qui s'accroche à l'intérieur du corps et qu'ils réussissent enfin à se délivrer.

Pour revenir à ta question, sur mes voyages intercontinentaux, c'est très simple : après mai 68, j'ai pris un billet aller-retour, Paris-New York, valable un mois, avec l'intention de revenir après ce temps. Mais la providence, je dirais plutôt l'évidence, a joué en ma faveur et en a voulu autrement. J'étais bien à New York, alors j'ai décidé d'y rester et de poursuivre le voyage dans d'autres Etats du pays, en travaillant lorsque ce serait nécessaire. A cette époque trouver du travail n'était pas un problème. Je possédais un métier, mais de toute façon, j'étais prêt à changer d'emploi, aller de l'avant, faire autre chose, découvrir et continuer ma route de la félicité. J'ai quitté les Etats-Unis pour le Mexique, après un court séjour en Alaska de deux semaines, pour une période de pêche. Mon visa étant terminé après huit mois, je devais sortir du pays, si je voulais revenir vivre plus longtemps aux Etats-Unis. La guerre des Américains au Viêt-Nam ne facilitait pas la situation aux U.S.A, tout était contrôlé de près, les étrangers ne pouvaient renouveler leur visas que difficilement et c'est là que j'ai décidé d'aller au Mexique. Comme je vivais en Californie, région frontalière, je partis avec une amie, danseuse au Ballet de Danse Moderne de New York, qui voulait venir avec moi. C'est elle qui deviendra l'héroïne du livre dont on a beaucoup parlé.

L'écriture d'un livre sur un voyage qui dure plusieurs années est plus difficile à maitriser, même avec les notes que j'avais écrites. C'est à partir de cahiers, mes journaux de route, que je tenais jour après jour, et notant toutes mes activités que j'ai commencé à rédiger à mon retour en France. A Paris, j'ai fréquenté la bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes d'Amérique Latine. Là, j'ai pu lire les auteurs spécialisés de l'Amérique Latine. Et après bien des lectures, voulant améliorer, ou croyant améliorer l'écriture de mon récit de voyage qui comprenait des centaines pages, j'écrivis trois versions : un journal, un récit et une troisième version un peu romancée. Ce travail a duré des années, quatre, et plus même, en parallèle à des études d'Economie Politique à Paris VIII et à un travail au Muséum d'Histoire Naturelle, dans le Laboratoire d'ethnobotanique où j'avais la possibilité de choisir mes horaires afin d'assister à mes cours à la fac. Je travaillais aussi une partie de la nuit comme photographe à bord des bateaux mouches sur la Seine. Trop pris par mes activités, peu à peu, j'ai laissé mon manuscrit de voyage, que je reprenais de temps à autre. Mais plus je laissais 'dormir la bête', plus le temps passait, moins j'avais le cœur à l'ouvrage et plus je sentais que ' la bête' s'éloignait de moi. Bien des années plus tard m'est venue l'idée de développer des situations intéressantes de mon voyage. Par exemple : mon escalade des volcans d'Amérique Centrale, ou les crises politiques au Pérou et en Bolivie ainsi que sur les dictatures au Brésil et en Argentine. Et puis cette idée d'écrire sur la diarrhée a surgi à un moment où j'étais trop occupé par des travaux manuels en travaillant dans un théâtre ce qui m'obligeaient à des jongleries d'horaires pour faire face à la situation et l'idée me vint de cesser tous mes projets d'écriture en cours, ce qui me semblait pourtant impensable.

Je partis à la campagne, en Seine-et-Marne, dans une maison isolée, revenant tous les quinze jours à Paris car je faisais alors partie du comité de rédaction d'une revue de poésie underground. A la campagne, j'avais du temps devant moi. Entre le matin, aller chercher mon lait à la ferme et le repas du soir, je commençais à réfléchir sur mon nouveau projet : rédiger ce petit 'bijou explosif', Diarrhée au Mexique. Sur les 800 pages que comprenait mon récit de voyage, où j'avais résumé en quelques chapitres tous les événements de mon long périple en Amérique (Nord, Centrale et Sud), je décidais d'extraire cet épisode rocambolesque, qui était d'une quarantaine de lignes, et d'en faire un petit livre d'une centaine de pages, certain que cela m'aiderait à mieux cerner le sujet traité .Voilà comment apparût le bébé emmailloté de langes mexicains.

Certaines lectures de Georges Bataille, comme 'Le Petit' ou de Samuel Beckett 'Premier amour' publié aux Editions de Minuit contribuèrent à faire court. Ces deux livres furent des modèles, non pour l'écriture, mais pour format du livre et ses longueurs. Je me mis au 'travail', qui n'en fut vraiment pas un, et pris un plaisir de tous les instants. Jamais mon écriture ne fut aussi vertigineuse, tête baissée dans les pages, mon stylo bille serré entre les doigts repris par ma petite machine à écrire Olivetti, je terminais en peu de temps cet étrange ouvrage qui allait en déranger plus d'un. Mais bien avant l'écriture de Diarrhée au Mexique, la publication de certaines de mes nouvelles courtes furent publiées, dans lesquelles je m'étais exercé à la réduction de textes. J'avais la conviction qu'en écrivant court, je pouvais mieux décrire un événement, développer même une vie.

(A suivre... demain !)