La nostalgie est toujours ce qu’elle était, merveilleusement affilée. Lisez Marc Villard, ses récits à la lampe de poche éclairent nos corridors tel un Proust actuel. La nostalgie, on voit bien qu’elle est restée intacte avec ses mots de passe et son trousseau de clés. Certains mots ouvrent des portes trop longtemps fermées. Des portes qui donnent sur de petits paysages verts où l’on voit pousser le blé, où l’on entend le son sec d’une cueillette des noix. Dans le ciel, la trace laineuse d’un avion qui passe. Au loin, la tachycardie du marteau. Une micheline flâne en faisant chanter les rails. « La terre retient son souffle », disait superbement André Hardellet. Et l’on a soif de jus d’abricot. C’est généreux, c’est très bon.

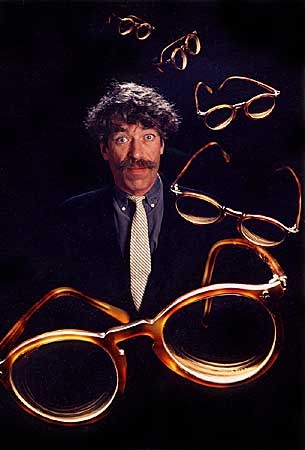

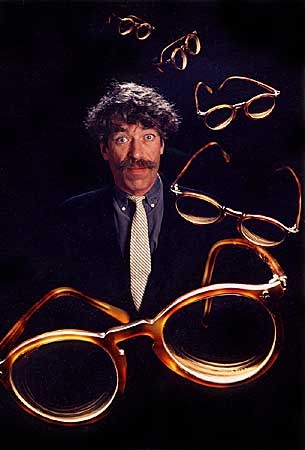

L’univers d’Albert Marcœur est ainsi fait. Sensations minutieusement décrites, verbe de haute voltige entre délicatesse et dérision. La langue s’y souvient de Raymond Queneau, de Jean Tardieu, peut-être de Bobby Lapointe. Car le grand Albert a ses secrets. Secrets de fabrication jusque dans l’assemblage des sons. Et c’est tout cela qui le rend inimitable. Et c’est pourquoi un concert d’Albert Marcœur sera toujours un événement, un moment exceptionnel dans la vie d’un amoureux des sons. Autant dire que la sortie de L’, son dernier album malicieusement engagé, est guetté de tous ceux qui connaissent la musique. Ils savent qu’une alchimie existe de nos jours, étrangère à la transmutation des métaux mais néanmoins familière d’une certaine cosmogonie sonore où sont importants les noms de Fred Frith, Henry Dixon Cowell, Gary Lucas, Frank Zappa et Godspeed You Black Emperor !

Je me souviens de la découverte du premier album d’Albert Marcoeur en 1974. L’écoute systématique, chez mon camaro de bahut, Michel Duprey. Dans sa chambre aux persiennes toujours closes, on se taisait d’admiration. Parler sur l’opus aurait froissé Albert. On se taisait comme si l’on assistait à un concert de musique de chambre. C’était un peu le cas, en somme. Assis sur le lit de mon aminche érudit, j’écoutais en auscultant des yeux la pochette due au claviériste François Bréant (crayons, plumes, couleurs) et qui me parlait de Robert Crumb, de Gilbert Shelton, de Marcel Gotlib.

Je me souviens de mon premier concert. C’était au Palais des Arts, en février 1978. La scène était le décor d’une nouvelle de Maupassant. La batterie de Claude Marcœur (l’aventure est aussi une histoire de famille, n’oublions pas Gérard aux percussions et au pipeau !), enclose dans la boiserie des fûts qui conservent le cidre. Ou le vin ? Et puis il y eut la Maison des Arts de Créteil, le Palais des Glaces (en mai 1981, une date !) et Gevrey Chambertin, une sortie au théâtre, le Théâtre de l’Est Parisien s’il vous plaît. Spectacle d’Alain Gautré. Mise en scène de Pierre Pradinas. Avec Albert Marcœur, bien sûr, mais aussi Jean-Pierre Darroussin et Catherine Frot à leurs beaux débuts. Une merveille ! Des concerts ont suivi, des albums. Un remarquable (et remarqué) retour sur scène au Café de la Danse, à l’automne 2004. On dirait qu’Albert Marcœur rejoint enfin le Temple des grands vivants. Il occasionne dorénavant des commentaires, des exégèses. Attention lecteur, ce qui va suivre n’est pas jus de têtes molles, séduisantes calembredaines conformes à l’exercice du marché, déclarations narcissiques assaisonnées de mots creux, voici un peu de sérieux et de matière à réfléchir. Il n’est pas courant qu’un artiste ait quelque chose à ajouter. Guy Darol

GD : Votre premier album sort en 1974. Vingt ans plus tard, un 9ème opus paraît. Seriez-vous plutôt oisif, réfléchi ou méticuleux ?

AM : Les trois à la fois. J’ai l’impression parfois quand je réfléchis que je ne fous rien et lorsque je me vautre dans l’oisiveté, il me vient de temps en temps une idée que je note. Je retombe ainsi dans une période réfléchie qui aboutira ou non à un moment de nonchalance. Méticuleux, je ne sais pas, appliqué et patient, peut-être plus. Un album est l’aboutissement d’un travail d’écriture, de réflexion, de corrections, de répétitions et d’enregistrement, il ne sera jamais une échéance obligatoire pour ne pas rester trop longtemps absent du paysage. Fabriquer des disques coûte que coûte pour ne pas tomber dans l’oubli, voilà un dessein bien attristant !

L’, c’est un drôle de nom pour un album. Cependant, ça sonne comme un manifeste. Alors, qu’est qu’Elle apostrophe au juste ?

L’ n’est pas un manifeste, encore moins un concept. C’est un concours de circonstances. Je classe mes notes dans des chemises de couleur et j’en ai une grise anthracite où sont réunis tous mes commentaires et reportages sur des métiers ou des personnages divers et variés. Certains tableaux sont ainsi affublés d’un titre commençant par « Le… », d’autres par « La… », d’autres par « L’… ». Le choix de « L’ » m’a épargné des heures de gamberge quant au titre qu’il aurait fallu trouver si certains portraits avaient commencé par Le ou par La. On est ainsi passé à côté de « Portraits en cascade », de « Portraits d’un trait » ou autres « Portraits sans cadres » !

« L » apostrophe nos contradictions, nos mensonges, nos Arlésiennes. « L » apostrophe aussi bien le misérable esclavage dans lequel on patauge que le petit volume de liberté que l’on peut encore imaginer. Et puis l’apostrophe est un signe graphique intéressant, comme une virgule, une petite baffe, comme une piqûre de moustique au révéil.

Pour mieux informer les fans vous fournissez une liste de « liens qui au demeurant demeurent ». On n’est pas étonné d’y trouver Frank Zappa. On s’attend moins à croiser Aphex Twin, Cypress Hill.

Même si j’avais le culot de renier mes influences zappaldières, je ne pourrais en rien contester son empreinte sur les évolutions apportées aux musiques nouvelles et à la musique d’une façon générale ces trente dernières années. Cypress Hill, c’est le côté « racines/simplicité/gimmick/efficacité », Aphex Twin, parce que c’est le premier groupe qui m’a fait réfléchir sur l’utilisation intelligente des matériaux électroniques. Que ça ne pouvait pas être uniquement des séquences d’usine et des sons désuets pré-préparés qu’on entendait à l’époque aux quatre coins de nos allées et venues. Grâce à eux, j’ai découvert Venetian Snares. Ce sont eux, avec Stéphane Salerno, qui nous ont convaincus de la nécessité et des avantages de s’informatiser.

« Velouté d’asperges » sur Celui où y’a Joseph est une pièce instrumentale pour laquelle vous avez « un faible plutôt fort ». Je le comprends car ce titre me donne le frisson. Pensez-vous que l’une des raisons d’être de la musique c’est de partager le frisson ?

Chacun a son degré de frissonnement propre mais il est à noter que lorsque tous les ingrédients sont réunis, le son, l’harmonie, le rythme et la manière, les chances de hérissements de poils augmentent. Quant à partager le frisson, je ne sais pas… Il y a dans « partage » des relents cathos qui me bloquent un peu. Je dirais que ce qui est important avant tout, c’est de subir ce frisson. De toutes façons, quand ça se produit, le problème ne se pose pas, c’est automatiquement partagé.

Vos textes participent d’ailleurs de cette même émotion. Evocation de petits riens, jeux de mots apparemment anodins, fascination équivoque pour l’enfance, constat que la plupart des choses se transforment quand même en « misérables merdes d’hommes ».

Mes sentiments se nourrissent de tous les changements et évolutions de notre société, de nos sociétés, du temps qui passe, des informations qui défilent, des souvenirs, des regrets, des baffes comme des succès mais aussi de tout ce que l’on projette, de ce que l’on mange, de ce que l’on boit, de tout ce que l’on donne, de tout ce qu’on reçoit. Ma culture s’est nourrie dans un demi-siècle de progrès techniques et d’aberrations sociales et économiques. Elle continue à s’alimenter de l’hypocrisie des deux tiers monde et de la crédulité du tiers restant. Ma culture, c’est le rock, c’est le tendre, c’est les musiques contemporaines, les musiques traditionnelles, c’est la ville, la campagne, c’est le « oui » à l’Europe, le « non » à l’Union européenne, c’est le « non » à la Constitution européenne et le « oui » à une Europe enfin constituée.

Je l’ai souvent observé autour de moi, votre voix suscite l’adhésion ou le rejet.

Je considère ma voix comme un matériau sonore que j’introduis dans mon paysage instrumental en recherchant d’abord le timbre approprié, le grain adéquat et en me laissant guider par les fluctuations de l’arrangement. Je fredonne, je percussionne, j’enjambe, je suscite, je sous-entend, je gueule, je murmure. Je ne chante pas, je joue de la voix. Et je comprends tout à fait les personnes qui n’adhèrent pas. Elles n’y décèlent aucun des critères habituels généralement requis dans ce genre de situation et ça dérange, ça peut même donner la nausée, on me l’a déjà dit ! Non, j’rigole… Cela me satisfait assez de savoir qu’on aime ou qu’on déteste. Vous imaginez si c’était l’engouement général, on viendrait me chercher dans ma retraite en retrait et on me pousserait hors de ma marge !

> L’, Label Frères

Julien Baillod, Eric Thomas, Victor de Bros, Farid Khenfouf, Stéphane Salerno, François Ovide, Hubert Osterwalder, Michel Salomon, Léo Devaux, Claude Marcœur, Albert Marcœur. Conception graphique Crapule !

www.marcœur.com

Chapô et entretien publiés dans

Muziq n°2, mars-avril 2005