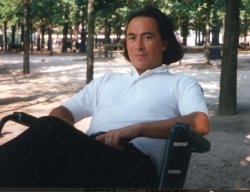

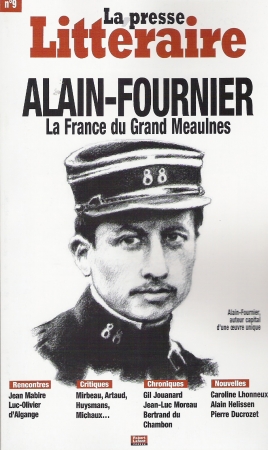

Jean L'Anselme

Du même tonneau, dont on fait les devins, que Jean Dubuffet et Gaston Chaissac, Jean-Marc Minotte alias Jean L’Anselme (à tout vent, merci à la maison Larousse !) est né le 31 décembre 1919. À minuit, soyons exact, ce qui fait hésiter sur son âge actuel. Car ce défenseur d’une poésie sans dieu ni maître, ce self made man du vers définitivement libre est un contempteur du temps sagittal qui dicte les modes. N’ont pas d’âge ceux qui préfèrent la vie sauvage et primitive, l’art sans dossier de presse ni félicitations du jury, la poésie faite par tous.

Immarcescible, Jean L’Anselme est fort d’un humour que l’on devrait copier et d’une bibliographie copieuse. Ses œuvres qui riment avec la déraison, l’impertinence et l’ânerie de bon aloi sont en grande part publiées par Rougerie. Elles dénoncent « les écrits tarabiscotés » qui ne veulent rien dire mais feignent de nous faire croire qu’ils disent plus subtilement l’insondable dessous des choses. Elles dénoncent mais elles proposent : une poésie vitaminique, une littérature souriante pour ne pas dire désopilante. Hors-mode en un temps où la joie est considérée comme une insulte à l’intelligence, ce poète moins sobre que calembourré est ignoré de la rue d’Ulm au Centre International de Poésie, autrement dit de L’Arctique à l’Antarctique, contrées au demeurant bien froides. Dommage car avec Jean L’Anselme la vie est moins chiante, on se marre et ça réchauffe.

Cet ancien international de handball à la voix façonnée dans le tendre burlesque sera joué (mais pas refait) par Didier Parmain le dimanche 11 février 2007. Ne cherchez, je vous en prie, aucun mauvais prétexte pour aller le saluer ce jour-là à l'Auditorium de la Halle Saint-Pierre. Ce serait vous priver. Guy Darol

↕

CONSEILS A UN JEUNE POÈTE

Jean L'Anselme

Certes, je ne vais pas tout te dire ; je me limiterai à quelques points et non des plus encourageants. Ne te crois pas tout d'abord issu de la cuisse de Jupiter. Remettons la poésie à sa juste mesure, ce n'est plus un objet de culte, une affaire de caste. On ne naît pas poète, on naît comme on est, c'est-à-dire comme tout le monde. N'importe qui peut être poète, je suis moi-même n'importe qui. Il n'y a d'ailleurs pas d'école où on enseigne la poésie pour en ressortir avec un CAP alors que, dans les autres domaines de l'art, il existe des conservatoires et des académies. C'est une réalité à laquelle on ne songe guère. Nous sommes donc des millions de poètes comme toi. Souvent sans le savoir.

Le statut de poète a donc bien changé. Le poète n'est plus celui qui dans le ciel cherche la route que lui montre la main du seigneur, comme le définissait Chatterton, son existence est plus terrestre, bien plus ordinaire. Dans la configuration actuelle où chacun dispose de tous les moyens de communication pour se faire connaître de son vivant, le poète, comme tout artiste en général, ne travaille plus pour avoir son nom dans le dictionnaire. S'il n'arrive pas à se faire remarquer avant de mourir, c'est parce que, tout simplement, il n'en vaut pas la peine. Dans notre société de consommation, il se trouve voué, comme le frigo et la télé, à une utilisation temporaire et immédiate. Il ne dispose que d'une garantie limitée, il a lui aussi sa date de péremption, la durée de son existence. Le Conservateur du château de Versailles disait à Jacques Chancel qu'en matière d'art," nous vivions une période de l'éphémère". Et cette affirmation, dans la bouche de celui à qui incombait la protection et la sauvegarde des chefs- d'oeuvre éternels, résonnait lugubrement.

On combat actuellement dans l'art les notions de pérennité et de postérité en le rendant vulnérable et en l'assimilant à un simple objet d'usage ordinaire. Les toiles sont peintes "au pistolet"; on incorpore des éléments qui refusent l'amalgame et se séparent de leur support. Les collectionneurs s'interrogent sur la durée de leurs acquisitions. On crée des"happenings", des "événements", des "autodafés ", c'est-à-dire des œuvres sans lendemain. Christo "emballe" le Pont-Neuf et le déshabille quinze jours plus tard. Personnellement, je travaille beaucoup sur les slogans publicitaires, l'actualité, ce qui rend mes écrits précaires sans espérance de lendemains glorieux.

Tu aimes la poésie sinon tu n'en ferais pas. Pour le moment, tu es son amant (son aimant), tu couches avec, c'est le coup de foudre, Capoue, Cythère, le pied ! Sache toutefois que si tu veux te faire accepter, il te faudra lui jurer de mourir avec elle et de lui en donner la preuve. Elle n'a cure des amours passagères, de l'inconstance, des flirts entre deux trains. Pour en arriver à ce stade, il te faudra traverser un long désert d'indifférence, d'ingratitude, de solitude où tout ce que tu écriras en t'arrachant les tripes comme le pélican, tombera dans un puits profond sans le moindre écho. Songe qu'à l'approche de mes 55 ans, après avoir écrit je ne sais plus combien d'ouvrages, Pierre Seghers me disait : "Tu vois, tu es encore pour moi un jeune poète". N'est donc pas poète qui le veut, mais qui le prouve, à la longue, patiemment.

Nous l'avons dit, il n'y a pas d'école pour apprendre, alors que fait celui qui ambitionne d'être poète ? Eh bien, spontanément, en bon autodidacte, il écrit, il écrit d'après ce qu'il connaît, c'est-à-dire ses classiques, donc à l'ancienne. Il commence donc à faire des " à la manière de" ce qu'il aime, il fait de la décalcomanie vieillotte. Mais il lui faut passer ce cap, il lui appartient pour cela de dévorer tout ce qui est neuf, nouveau, contemporain. Il passera alors du stade du pastiche à celui de la connaissance. Il se mettra à écrire différemment, en fonction de ce nouvel acquit. Ses écrits prendront un nouveau visage, respireront autrement. Tu peux penser, à ce degré, qu'il est arrivé à la maîtrise, à son apogée. Erreur! S'il veut être absolument différent, il lui faudra effacer tout ce qui l'a nourri. "Le véritable artiste, dit Derain, est l'homme inculte", c'est-à-dire qu'il devra oublier tout ce qu'il a appris pour ne ressembler à personne.

A l'examen de ce long parcours, tu ne t'étonneras donc pas si le poète ne peut bénéficier d'une certaine reconnaissance générale qu à l’approche de ses 70 ans et qu'il ne vit véritablement sa grande consécration qu'entre 80 et 95 ans, d'autant plus que les médias qui devraient servir à sa célébration ne lui accordent pas plus d'importance qu'à un joueur de quilles.

Je te souhaite donc bon courage et longue vie.

A présent oublie tout ce que je viens de te dire et n'écoute pas les autres. Si j'avais moi-même suivi les conseils qui me furent prodigués, je n'en serais pas à prôner un art à contre-culture et à proposer la réhabilitation du laid pour qu'il soit le beau de demain. Qui de sensé aurait pu me mettre sur cette route ? Malgré tous ces propos peu encourageants, sache que l'aventure en vaut la peine. Dis-toi que "la garce n'a pas besoin de fesses de printemps et d'un sexe de glaïeul" pour qu'on en soit épris d'un amour fou.

Publié dans Poésie/Première n°13

↕

Bibliographie (extrait)

Ça ne casse pas trois pattes à un canard et après ?, Mortemart, Rougerie, 2005

La chasse d'eau, les poèmes cons, manifeste suivi d'exemples, Mortemart, Rougerie, 2001

Le ris de veau, Mortemart, Rougerie, 1995

Pensées et proverbes de Maxime Dicton, banalités, bêtises, paradoxes, balivernes, lieux communs et autres propos sérieux de l'auteur, Mortemart, Rougerie, 1991

Bêtises, paradoxes, balivernes et autres propos sérieux de Maxime Dicton, Paris, les éditions La Bruyère, 1989

Qui parle de bonheur, Paris, L'Ecole, Collection "Poètes contemporains", 1985

L'Anselme à tous vents..., Mortemart, Rougerie, 1984

L'Humour raconté aux (grands) enfants, Paris, Les Éditions ouvrières, 1988

La France et ses environs, poésies instructives suivies de Vers de mirliton, Mortemart, Rougerie, 1981

Les Poubelles, Manifeste des poubelles et autres poèmes, complété d'un Hommage à "Tel quel", Rougerie, 1977

Qui parle de bonheur, Tire-Lyre, Paris, L'Ecole des loisirs, 1977

La Foire à la ferraille, Paris, Les Éditeurs français réunis, 1974

Du vers dépoli au vers cathédrale, avec une intervention intempestive de Michel Ragon, Mortemart, Rougerie, 1962

La danse macabre, poème, dessins de Théo Kerg, Mortemart, Rougerie, 1951

Chansons à hurler sur les toits, Paris, chez l'auteur, 1950

↕

Sur Jean L’Anselme

● La Nouvelle Revue Moderne

Numéro spécial

Jean L’Anselme – Vive la poésie

94, rue Kléber 59493 Villeneuve d’Ascq

● Jean L’Anselme : Pour de rire, pour de vrai

Jacques Lardoux

Presses de l’Université d’Angers, 249 pages, 2004

● Rougerie éditeur

7, rue de l’Échauguette 87 330 Mortemart

↕

| Jean L'Anselme et ses poésies au ris de veau, au ris au laid, pleines de ris aux mots dans un ragoût mâché par Denis Parmain pour un voyage Con Comme la Lune à la HALLE SAINT PIERRE A l'auditorium, le dimanche 11 février 2007, à 16 heures. Entrée libre 2, rue Ronsard – 75018 PARIS Tél. 01 42 58 72 89 Métro Anvers/Abbesses Con comme la lune, est une agitation que le poète partage avec Denis Parmain comédien con, mais aussi avec joie et bonheur.

|

|

HALLE SAINT-PIERRE - Auditorium

2, rue Ronsard - 75018 Paris

Tél. : 01 42 58 72 89 - Fax : 01 42 64 39 78

Métro : Anvers/Abbesses

www.hallesaintpierre.org

|