Successivement revuiste, libraire, critique, mail artiste, auteur d’une biographie de Gaston Criel et animateur de l’atelier d’écriture Le Temps d’écrire, Michel Champendal fut éditeur intermittent avant de bâtir au printemps de l’année 2006 sa propre maison d’édition. Il nous livre de précieuses clartés sur les situations de la littérature et de la librairie et nous informe, généreusement, de ses visées. Plus qu’un entretien promo, cette conversation constitue une véritable loupe sur l’actualité (vécue) du livre, également sur les obstacles que rencontrent aujourd’hui ceux qui croient aux ors d’une littérature digne de ce nom.

Guy Darol : Votre parcours d’éditeur est déjà ancien et vous avez participé à la rédaction du magazine Contreciel. A l’enseigne des éditions Michel Champendal, vous venez de faire paraître deux romans et un recueil de nouvelles. Qu’est-ce qui motive une telle initiative dans un univers où le livre s’est mis en concurrence avec le superflu ?

Michel Champendal : Ce qui motive une telle initiative, c’est que je connaissais trois écrivains qui ont du talent mais qui ne trouvaient pas d’éditeurs pour leurs livres. C’est aussi simple que cela : voici encore dix ou vingt ans, ces trois auteurs auraient trouvé des éditeurs, mais de nos jours ce leur fut impossible. Ils sont à la fois talentueux et méconnus. Sacha Guitry avait une formule qui faisait mouche : « pour être connus, soyez célèbres ! ». Cette phrase s’avère de nos jours d’une cruauté excessive. L’édition de livres se partage en France entre quatre catégories d’éditeurs : 1)- Les éditeurs à grande surface commerciale : les Gallimard, les Grasset, les Albin Michel, les Actes Sud, tous ceux dont rêvent les écrivains débutants de nos jours (alors que dans les années soixante-dix une moitié des écrivains y rêvait et l’autre se voyait acceptée par des éditeurs anti-conformistes qui de nos jours n’existent plus). Voici encore vingt ans les auteurs inconnus débutants pouvaient encore figurer à leurs catalogues. De nos jours c’est devenu impossible : ces sociétés (à l’exception de Gallimard, maison encore indépendante financièrement) appartiennent à des grands groupes financiers qui ont placé des gestionnaires et plus des éditeurs à leurs têtes : la rentabilité immédiate est devenue un impératif encore plus impétueux que du temps des Trente Glorieuses finissantes, tout simplement parce que les frais de distribution du livre se sont alourdis et que les frais généraux des éditeurs se sont aggravés : il n’existe plus de place pour les petits tirages. Ces grands éditeurs ne prennent plus le risque d’accepter et de promouvoir des inconnus et n’acceptent dans leurs catalogues que des notoriétés. 2)- Les éditeurs à moyenne surface commerciale : ceux-là ont à faire face aux mêmes frais fixes de fonctionnement et de diffusion des livres que les mastodontes bien que leurs personnels soient plus réduits en taille. Comme eux ils sont assujettis à une rentabilité immédiate sous peine de disparaître ou d’être rachetés par les grands éditeurs. Alors là aussi s'annule la place des talents nouveaux pas encore rentables parce que les auteurs ne sont pas encore reconnus. Là encore les tirages sont tirés à la hausse pour amoindrir le prix de vente des livres de manière à pouvoir en écouler davantage. Les moyens éditeurs ne publient plus d’auteurs inconnus comme jadis et se polarisent sur les valeurs confirmées, en privilégiant une rapide rotation des stocks. 3)- Les éditeurs à petite surface commerciale : ce sont eux les véritables promoteurs des talents nouveaux : ils sont soit salariés dans leurs petites structures, soit salariés à l’extérieur de leur enseigne et prennent des risques en éditant des inconnus débutants tout en rééditant des livres devenus introuvables. Ils constituent résolument le vivier des futurs écrivains, car ils leur mettent le pied à l’étrier. Leurs tirages sont réduits, leurs compétences souvent très grandes, leur nombre très élevé par rapport aux éditeurs de grande et de moyenne envergures commerciales. Leurs catalogues sont lorgnés par les grands et moyens confrères qui débauchent leurs auteurs dès que ceux-ci ont conquis un lectorat digne d’être investi. Ils sont les poissons-pilote de l’édition : les bancs d’essai. Les découvreurs de talents naissants. 4)- La micro-édition : ce sont les futurs petits éditeurs de demain : leur capacités de recherche de nouveaux talents pointus sont aussi fortes que celles de leurs confrères précités. Leurs tirages (numérisés) sont encore plus réduits. Leur diffusion encore plus artisanale. Comme les petits éditeurs, les micro-éditeurs ont de plus en plus recours à la vente par correspondance dont la vente par l’internet, ne pouvant compter sur des distributeurs diffuseurs aptes à vendre et à acheminer leurs livres dans les librairies. Je me suis retrouvé dans la position de l’éditeur de taille micro qui tend à devenir un éditeur de taille commerciale petite : j’ai édité à deux cents exemplaires trois livres qui sans moi auraient eu bien du mal à être édités, parce que les auteurs ne connaissaient pas le circuit de l’édition pour deux d’entre eux, parce que leur talent était important et hors normes si l’on se réfère à ce que les éditeurs déterminent comme rentable. Je décris ces livres pour exemplifier mon propos :

La Machine, roman vrai, de Gérard Sendrey, auteur qui file vers ses quatre-vingt ans. C’est la confession d’un enfant du siècle dernier qui nous plonge dans la France de Doisneau. L’auteur est trop âgé pour les éditeurs qui misent sur de jeunes auteurs. Son propos est trop autobiographique pour intéresser les éditeurs de fiction.

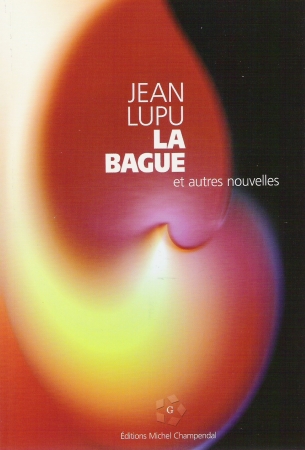

La Bague et autres nouvelles, de Jean Lupu. A l’instar de Gérard Sendrey, Jean Lupu file également vers ses quatre-vingt ans : trop vieux donc pour figurer  dans un catalogue. De plus, les nouvelles sont à tort réputées invendables alors que les éditeurs ne misent tout simplement pas dessus et jettent l’anathème sur ce genre littéraire majeur : dans le monde anglo-saxon les nouvelles sont très prisées. En France, il existe une prévalence totalitaire du roman, considéré comme le genre noble par excellence : si un écrivain n’a pas édité de romans, il est considéré comme un second couteau.

dans un catalogue. De plus, les nouvelles sont à tort réputées invendables alors que les éditeurs ne misent tout simplement pas dessus et jettent l’anathème sur ce genre littéraire majeur : dans le monde anglo-saxon les nouvelles sont très prisées. En France, il existe une prévalence totalitaire du roman, considéré comme le genre noble par excellence : si un écrivain n’a pas édité de romans, il est considéré comme un second couteau.

Carl et les Vies Parallèles, un roman de Franck dit Bart. Franck dit Bart est un instituteur d’une quarantaine d’années. Un romancier qui possède à son actif sept tapuscrits (un  tapuscrit est un manuscrit tapé à la machine). Franck a fait le tour des grands, des moyens et des petits éditeurs : partout il a fait chou blanc et envisageait d’arrêter d’écrire avant que de me rencontrer. Pourquoi était-il refusé ? Parce qu’au physique, il ressemble à un Grand Duduche baba cool gauchiste et que cette allure est très très mal perçue de nos jours. Parce qu’il est anticonformiste : ses idées sont libertaires sans qu’il fasse partie du moindre groupe anarchiste et il s'agit de plus un naturiste militant. Enfin son écriture est très populaire au bon sens du mot : sens de la narration événementielle, appétence à la mise en place de l’action fictionnelle et détermination de personnages hauts en couleur : à l’opposé du conformisme littéraire énéréfien Français qui veut, à l’instar de ce que professent faussement les nababs de l’édition, le sinistre Angelo Rinaldi en tête, via des assertions définitives, que l’écriture doit être compassée, désincarnée, psychologisante : bourgeoise en un mot. Franck sentait trop son prolo pour être accepté par les éditeurs en place. Il a été viré de partout. Alors qu’il me semble détenteur d’un talent des plus prometteurs : son œuvre est encore verte au sens de pas encore mûrie mais, si nul éditeur ne lui fait confiance, ses tiroirs se rempliront de tapuscrits dans lesquels ne serait pas à l’œuvre une évolution littéraire. Car le rôle de l’éditeur est aussi celui de stimuler les écrivains : c’est lui qui doit leur faire confiance et les aider à progresser dans leur écriture. Carl et les Vies Parallèles, raconte dans une langue familière très travaillée, les vicissitudes d’un écrivain naturiste et libertaire en proie à l’opposition d’une épouse bourgeoise avec qui il lui est impossible de s’entendre sur l’éducation de leurs deux enfants. Voici pour l’argument. En racontant son histoire, Franck dit Bart (c’est un pseudonyme) nous fait à un moment basculer dans la dimension imaginaire de la narration, comme a pu le faire dans le passé Lewis Carroll : ce type d’écriture, qui fait penser dans les meilleurs moments à du Frédéric Dard et du John Kennedy Toole, ne plaît absolument pas aux éditeurs, pour la majorité partisans d’une écriture dite blanche : une écriture qui ne fait pas d’éclats. Comme vous le voyez, j’ai fait face à trois urgences en éditant ces trois livres constitutifs du début de catalogue de ma maison d’édition : trois urgences qui me situent à l’opposé du superflu : j’ai fait plaisir et redonné confiance aux auteurs, j’ai contenté des lecteurs, j’ai illustré trois genres considérés comme des sous-genres par l’intelligentsia parisianiste : l’autobiographie romancée, la nouvelle et le roman populaire. Quand j’ai débuté l’édition, en 1979, j’ai édité sept numéros mensuels d’une revue de Poésie qui s’intitulait Poésie Ininterrompue, en hommage à un recueil de Paul Eluard et à France Culture, qui diffusait à l’époque une émission de Poésie portant ce titre. J’habitais Rouen à l’époque et vendais dans les treize librairies de cette ville entre trois cents et cinq cents exemplaires chaque mois (2 F pièce). Il existait encore dans ce temps-là une représentation sociale importante de la Littérature : l’émission Apostrophes de Bernard Pivot rivait le vendredi soir à leurs chaises ou fauteuils devant leurs postes de télévision des millions de Français. La France ne doutait pas encore trop d’elle-même comme c’est résolument hélas le cas de nos jours et les Français étaient encore fiers de la Littérature. C’était avant que la mercantilisation de l’édition n’ait cours et que la Littérature ne soit devenue une niche éditoriale de micros marchés : elle tenait encore le haut du pavé. En 1982, je me suis intensivement intéressé au Mail Art et à l’Art Postal et j’ai édité dans la foulée douze numéros mensuels de l’Arbre Bleu, courrier mensuel collectif international, qui croisait les champs littéraire et du Mail Art. Là encore gros succès en librairies et par correspondance (de nombreux abonnements en témoignaient) et je suis certain que, si je recommençais ces deux expériences de nos jours, le succès serait bien moindre : là encore l’époque était favorable à la Littérature et à l’Art. Ma contribution au magazine Contreciel que vous mentionnez prend place en 1985. Deux opportunistes, en grande partie illettrés, se sont lancés dans la réalisation de treize numéros mensuels de ce magazine qui avait pour ambition de détrôner Le Magazine Littéraire que dirigeait alors Jean-Jacques Brochier en compagnie de Jean-Louis Hue. Ces deux arrivistes se sont plantés car ils étaient trop avides d’argent et de gloire : ils ont opérés des choix financiers catastrophiques. Toutefois le tirage de vingt mille exemplaires et une bonne diffusion dans les kiosques via les NMPP avait permis au fil des mois de fidéliser dix mille lecteurs, ce qui n’est pas rien. J’étais le rédacteur en chef et un des chroniqueurs. J’ai assisté en direct à la fin de ce que je nommerais « les temps de la Littérature internationale nationalement reconnue » dans la mesure où quand Contreciel s’est cassé la figure, il en fut de même pour l’incomparable Le Fou Parle de Jacques Vallet q ui se débattait lui dans un manque de plus en plus criant de lecteurs, ce qui aurait été probablement le cas de Contreciel si l’expérience avait duré plus longtemps : la presse culturelle littéraire commençait largement, voici donc un peu plus de vingt ans, à souffrir, parce que l’époque n’était plus à la seule Littérature mais aux arts associés, notamment cinématographiques, vidéastes et musicaux. Une époque finissait qui s’ouvrait sur notre monde contemporain, celui de l’émiettement des arts. En 1985, le livre cessa d’être rituellique pour entrer dans les rayons des supermarchés de la culture industrielle et post-industrielle : il se désacralisa pour devenir un produit de consommation ordinaire. Banal. L’aura de la Littérature en a pâti amplement. De nos jours elle est devenue marginale et c’est la raison pour laquelle ma maison d’édition s’est créée : il y avait urgence à maintenir la tradition de l’édition de bons livres. Surtout que le public, s’il est plus désorienté et enclavé que jadis, existe encore, certainement.

tapuscrit est un manuscrit tapé à la machine). Franck a fait le tour des grands, des moyens et des petits éditeurs : partout il a fait chou blanc et envisageait d’arrêter d’écrire avant que de me rencontrer. Pourquoi était-il refusé ? Parce qu’au physique, il ressemble à un Grand Duduche baba cool gauchiste et que cette allure est très très mal perçue de nos jours. Parce qu’il est anticonformiste : ses idées sont libertaires sans qu’il fasse partie du moindre groupe anarchiste et il s'agit de plus un naturiste militant. Enfin son écriture est très populaire au bon sens du mot : sens de la narration événementielle, appétence à la mise en place de l’action fictionnelle et détermination de personnages hauts en couleur : à l’opposé du conformisme littéraire énéréfien Français qui veut, à l’instar de ce que professent faussement les nababs de l’édition, le sinistre Angelo Rinaldi en tête, via des assertions définitives, que l’écriture doit être compassée, désincarnée, psychologisante : bourgeoise en un mot. Franck sentait trop son prolo pour être accepté par les éditeurs en place. Il a été viré de partout. Alors qu’il me semble détenteur d’un talent des plus prometteurs : son œuvre est encore verte au sens de pas encore mûrie mais, si nul éditeur ne lui fait confiance, ses tiroirs se rempliront de tapuscrits dans lesquels ne serait pas à l’œuvre une évolution littéraire. Car le rôle de l’éditeur est aussi celui de stimuler les écrivains : c’est lui qui doit leur faire confiance et les aider à progresser dans leur écriture. Carl et les Vies Parallèles, raconte dans une langue familière très travaillée, les vicissitudes d’un écrivain naturiste et libertaire en proie à l’opposition d’une épouse bourgeoise avec qui il lui est impossible de s’entendre sur l’éducation de leurs deux enfants. Voici pour l’argument. En racontant son histoire, Franck dit Bart (c’est un pseudonyme) nous fait à un moment basculer dans la dimension imaginaire de la narration, comme a pu le faire dans le passé Lewis Carroll : ce type d’écriture, qui fait penser dans les meilleurs moments à du Frédéric Dard et du John Kennedy Toole, ne plaît absolument pas aux éditeurs, pour la majorité partisans d’une écriture dite blanche : une écriture qui ne fait pas d’éclats. Comme vous le voyez, j’ai fait face à trois urgences en éditant ces trois livres constitutifs du début de catalogue de ma maison d’édition : trois urgences qui me situent à l’opposé du superflu : j’ai fait plaisir et redonné confiance aux auteurs, j’ai contenté des lecteurs, j’ai illustré trois genres considérés comme des sous-genres par l’intelligentsia parisianiste : l’autobiographie romancée, la nouvelle et le roman populaire. Quand j’ai débuté l’édition, en 1979, j’ai édité sept numéros mensuels d’une revue de Poésie qui s’intitulait Poésie Ininterrompue, en hommage à un recueil de Paul Eluard et à France Culture, qui diffusait à l’époque une émission de Poésie portant ce titre. J’habitais Rouen à l’époque et vendais dans les treize librairies de cette ville entre trois cents et cinq cents exemplaires chaque mois (2 F pièce). Il existait encore dans ce temps-là une représentation sociale importante de la Littérature : l’émission Apostrophes de Bernard Pivot rivait le vendredi soir à leurs chaises ou fauteuils devant leurs postes de télévision des millions de Français. La France ne doutait pas encore trop d’elle-même comme c’est résolument hélas le cas de nos jours et les Français étaient encore fiers de la Littérature. C’était avant que la mercantilisation de l’édition n’ait cours et que la Littérature ne soit devenue une niche éditoriale de micros marchés : elle tenait encore le haut du pavé. En 1982, je me suis intensivement intéressé au Mail Art et à l’Art Postal et j’ai édité dans la foulée douze numéros mensuels de l’Arbre Bleu, courrier mensuel collectif international, qui croisait les champs littéraire et du Mail Art. Là encore gros succès en librairies et par correspondance (de nombreux abonnements en témoignaient) et je suis certain que, si je recommençais ces deux expériences de nos jours, le succès serait bien moindre : là encore l’époque était favorable à la Littérature et à l’Art. Ma contribution au magazine Contreciel que vous mentionnez prend place en 1985. Deux opportunistes, en grande partie illettrés, se sont lancés dans la réalisation de treize numéros mensuels de ce magazine qui avait pour ambition de détrôner Le Magazine Littéraire que dirigeait alors Jean-Jacques Brochier en compagnie de Jean-Louis Hue. Ces deux arrivistes se sont plantés car ils étaient trop avides d’argent et de gloire : ils ont opérés des choix financiers catastrophiques. Toutefois le tirage de vingt mille exemplaires et une bonne diffusion dans les kiosques via les NMPP avait permis au fil des mois de fidéliser dix mille lecteurs, ce qui n’est pas rien. J’étais le rédacteur en chef et un des chroniqueurs. J’ai assisté en direct à la fin de ce que je nommerais « les temps de la Littérature internationale nationalement reconnue » dans la mesure où quand Contreciel s’est cassé la figure, il en fut de même pour l’incomparable Le Fou Parle de Jacques Vallet q ui se débattait lui dans un manque de plus en plus criant de lecteurs, ce qui aurait été probablement le cas de Contreciel si l’expérience avait duré plus longtemps : la presse culturelle littéraire commençait largement, voici donc un peu plus de vingt ans, à souffrir, parce que l’époque n’était plus à la seule Littérature mais aux arts associés, notamment cinématographiques, vidéastes et musicaux. Une époque finissait qui s’ouvrait sur notre monde contemporain, celui de l’émiettement des arts. En 1985, le livre cessa d’être rituellique pour entrer dans les rayons des supermarchés de la culture industrielle et post-industrielle : il se désacralisa pour devenir un produit de consommation ordinaire. Banal. L’aura de la Littérature en a pâti amplement. De nos jours elle est devenue marginale et c’est la raison pour laquelle ma maison d’édition s’est créée : il y avait urgence à maintenir la tradition de l’édition de bons livres. Surtout que le public, s’il est plus désorienté et enclavé que jadis, existe encore, certainement.

Guy Darol: Si vous vous attachez à publier des auteurs d’aujourd’hui qui ne bénéficient pas de l’éclat médiatique, il semble que vous envisagiez de sortir au jour des écrivains méconnus voire oubliés. Comment orientez-vous vos choix ?

size: medium;">Michel Champendal : Passé le premier temps de reconnaissance des trois auteurs précités enfin édités, vient le temps de la recherche de pérennisation de la maison d’édition : je ne peux pas continuer d’éditer si j’édite uniquement des auteurs inconnus débutants. Je dois faire progresser ma maison d’édition, c'est-à-dire lui donner plus de surface reconnue. Je me dois, vis-à-vis des auteurs déjà édités, de leur favoriser le plus grand lectorat possible. Je me dois également d’asseoir ma maison sur quelques locomotives éditoriales motrices, c’est le cas de l’écrire. Car une maison d’édition ne peut survivre qu’à cette condition : elle doit délimiter une, deux ou trois collections qui puissent accueillir des livres différents les uns des autres selon un axe précis issu d’un choix éditorial. Et ce choix éditorial doit refléter à la fois une qualité certaine des livres mais également une possibilité de les vendre. Il ne servirait à rien d’éditer à cinquante exemplaires les Isidore Ducasse, comtes de Lautréamont contemporains et de les faire lire à cinquante fidèles. Ce serait de l’underground et je n’ai plus l’âge ni l’ambition d’être seulement underground : il faut des livres qui se vendent et qui ne soient pas de la daube réchauffée. Il faut plaire à un public car les livres qui ont du succès stimulent dans un catalogue ceux qui en ont moins. Actuellement il existe la collection « Ecrivains d’Hier et d’Aujourd’hui » avec trois auteurs contemporains : si j’y réédite par exemple « Salammbô », un roman magnifique de Gustave Flaubert, ou les « Soirées de Médan », recueil de nouvelles de notamment Emile Zola et Guy de Maupassant, je réédite de bons livres littéraires, j’augmente les ventes et je dynamise la collection. C’est ce que je vais m’employer à faire. Les grands anciens auteurs reconnus doivent aider les nouveaux surgissant. Cela va contribuer à leurs renommées passées, dégager de la trésorerie et aider à éditer de jeunes auteurs en vendant donc des livres d’auteurs moins connus. Parallèlement à cette collection, je lance, avec l’aide de mon ami Jean-Michel Matelot, la collection « Le Grand Insolite » qui, comme son nom l’indique, se spécialise dans ce registre. Il s’agit là d’éditer des auteurs contemporains mais surtout de rééditer de grands anciens méconnus voire oubliés. Prenons un exemple : « Livres à Lire et Livres à Proscrire » de l’abbé Bethléem. Cet abbé fut au début du XXe siècle un terrible censeur des lectures des jeunes et moins jeunes catholiques dont il s’était institué le directeur de conscience. Fin lettré et subtil littéraire, il connaissait très bien la production littéraire de son temps. Il encensait les auteurs vertueux et moraux : tous ont disparu de nos bibliothèques. Il condamnait les auteurs qu’il jugeait immoraux, tous célèbres de nos jours, ainsi de Gustave Flaubert, par exemple, pour citer un auteur déjà évoqué ici. Terribles anathèmes qui sont admirables littérairement parlant parce que ces critiques sont toutes très bien troussées et révélatrices de l’admiration rentrée qu’il éprouvait pour ces auteurs qu’en tant qu’abbé il devait réprouver mais qu’en tant que littéraire il goûtait : le hongreur s’était pris à son propre jeu ! De même des manuels d’alchimie peuvent trouver matière à réédition, et tous ouvrages relevant du merveilleux (une littérature que je prise particulièrement), du fantastique, de l’horreur, de la folie, des arts divinatoires, du curiosa (l’érotisme), de l’imprécation, de l’humour, du loufoque, de la magie, des voyages et des découvertes et de l’ésotérisme. Le genre de livres qui constituait naguèrele fond de commerce des Eric Losfeld, des Jean-Jacques Pauvert, des Michel Girodias, des Pic et autres francs-tireurs de l’édition. Sauf que de nos jours ces domaines jadis condamnés ne le sont plus et que les poursuites judiciaires ont cessé contre les éditeurs qui se risquent à éditer de tels livres. Ce programme n’est pas le fruit d’un désir de racoler et de créer avant tout de la trésorerie, mais celui d’un esprit de curiosité et du désir de faire connaître des livres méconnus à un public le plus large possible. Quelques noms d’auteurs possibles : Oscar Panizza, Lise Deharme, Pierre Mac Orlan, Rachilde, Raoul Vaneigem, Richard Khaitzine, Eugène Mouton, Eugène Chavette, Cami, Gaston Criel, Flaubert, Maupassant, et la liste est encore longue (j’ai référencié une centaine d’auteurs) pour des livres qui peuvent prendre place dans l’une ou l’autre collection exposée. Il s’agit tout à la fois, toujours, de faire découvrir des auteurs et de stimuler la lecture en éditant de bons textes.

Guy Darol : Les éditions Michel Champendal s’inscrivent dans un réseau (internet et vente par correspondance) qui échappe au circuit de la librairie conventionnelle. S’agit-il d’une stratégie ou d’une nécessité ?

Michel Champendal : Il s’agit d’abord d’une nécessité puis d’une stratégie. Je m’explique : il est devenu de plus en plus difficile en 2006 pour un éditeur naissant de diffuser ses livres en librairies. Pour deux raisons : d’abord les distributeurs et diffuseurs (le distributeur stocke les livres des éditeurs, le diffuseur les représente et vend aux libraires) se méfient des jeunes éditeurs et attendent que celui-ci ait de la laine sur le dos, c'est-à-dire un bon catalogue et donc de l’expérience, avant que de s’occuper de lui. Ils ont trop vu de maisons d’édition feux de paille qui disparaissaient au bout d’un livre ou deux : cela les a rendus prudents. Comme tous les commerçants, ils aiment la sécurité et la continuité. Ensuite et enfin les distributeurs diffuseurs (qui facturent aux éditeurs environ la moitié du prix facial TTC d’un exemplaire) sont devenus propriétés des grands groupes industriels, par ailleurs éditeurs ou actionnaires principaux des autres maisons d’édition. Ces officines vont privilégier leurs maîtres et se méfier des indépendants. C’est aussi simple que cela. Il faut aussi noter un fait nouveau dans la commercialisation des livres et qui est apparu avec l’internet : les librairies ne sont plus les seuls points de vente privilégiés des livres. Pour deux raisons majoritairement : 1)- Sur internet l’internaute peut trouver tous les livres disponibles ou presque. Témoin (et la publicité est gratuite) Price Minister qui vend à moitié prix du neuf des livres impeccables et quasiment tous les livres. Entrez dans n’importe quelle grande librairie, fusse la FNAC ou Virgin Mégastore, et vous ne trouverez que dix pour cent de ce que vous propose l’internet. Alors les lecteurs-clients contemporains achètent de plus en plus de livres sur internet, même s’ils vivent en milieu urbain. 2)- Les libraires conseils tendent à disparaître : il en existe encore, fort heureusement, mais ils ne sont plus majoritaires. La génération post-soixante-huitarde très motivée pendant toute sa carrière est en train de prendre sa retraite et est remplacée par de jeunes générations de libraires qui, du fait que le livre est devenu un produit comme un autre, ont beaucoup plus de difficulté à travailler donc à survivre que leurs collègues aînés. Il est rare, sauf exception, d’avoir de nos jours une conversation littéraire soutenue avec un libraire. Mais il est quotidien de pouvoir parler des livres qu’on aime avec des internautes sur des chats ou des forums littéraires. Or les internautes qui chattent ou forumisent s’échangent les bonnes adresses de libraires web. Et la boucle est bouclée. Le Syndicat national de l’édition, qui édite notamment le magazine professionnel Livres Hebdo, estime qu’un tiers des ventes au détail de livres s’effectuent via le net. Du fait des contraintes civilisationnelles de la vie moderne, il est plus facile, moins onéreux et plus gratifiant intellectuellement d’acheter un livre neuf sur internet que de le commander à son libraire : d’où l’essor de ce mode de diffusion. Donc, pour un micro-petit éditeur quant à sa surface commerciale comme moi, l’internet et la vente par correspondance (une lettre d’information et un catalogue, tous deux sur jeux papier ou bien électronique) constituent le nerf de la guerre pour démarrer et pour persévérer. Je pars du principe que le prospect ou le client, c'est-à-dire le futur lecteur ou celui qui est déjà effectif, que je contacte par le courriel ou le courrier, recevra de ma part plus d’informations que de la part du libraire qui est coincé par l’urgence de vendre les livres qu’il reçoit d’office des éditeurs. Et puis démarcher les librairies de but en blanc est impossible : sitôt que vous proposez votre livre vous êtes jeté : mieux vaut, comme pour l’amour, se faire désirer en envoyant aux libraires ses catalogues et en attendant que votre renommée les charme au point qu’il passeront commande eux-mêmes (je vends toujours en compte ferme, par respect pour les auteurs à qui je reverse des droits et pour les livres qui sont détériorés quand ils sont en dépôt, le libraire n’étant pas alors impliqué dans ses deniers par son choix). Or, quand un libraire vous contacte directement (ça commence à venir !), vous savez que vous pourrez le recontacter ! En résumé, un éditeur ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier : il lui faut un site avec un bon de commande à paiement électronique, l’envoi d’une lettre d’information et de catalogues soit par courriel soit par courrier soit les deux à la fois, notamment à l’intention des libraires qui pourront, ensuite, devenir d’utiles revendeurs. La librairie n’est plus le seul lieu de vente des livres de nos jours.

Guy Darol : Croyez-vous que la Littérature vogue vers de beaux jours ? Si tel est le cas, quels sont les signes de l’embellie ?

Michel Champendal : Il me semble que la situation, c'est-à-dire la réputation de la Littérature, est liée directement à la place que lui réserve le Politique, et en premier lieu les tenants du Premier Pouvoir (les chefs d’Etat, les ministres et les autres membres du Gouvernement). Si les tenants du Premier Pouvoir, le seul qui compte y compris aux yeux de la majorité des Français et sur lequel se calquent tous les autres corps de la société : le peuple, les bourgeois, les industriels et les financiers, si les tenants du Premier Pouvoir, donc, qui modèlent le monde contemporain depuis toujours, sont des écrivains, alors la Littérature occupe une place centrale. Si, en revanche, les tenants de ce Premier Pouvoir se moquent de la Littérature, s’ils ne la pratiquent pas et ne la magnifient pas, et bien elle est alors reléguée dans l’ombre. J’appuie ma présente argumentation sur des exemples historiques : le dernier Président de la République écrivain que nous ayons connu dans notre pays fut François Mitterrand : bibliophile passionné, ami d’écrivains, auteur de plusieurs livres : il a porté la Littérature tout comme l’a fait avant lui Charles de Gaulle qui fut lui aussi un écrivain qui tenait la route. Entre ces deux personnages a existé à l’Elysée Valery Giscard d’Estaing, et l’on se souvient des efforts désespérés que fit cet homme, qui littérairement n’arrivait pas à la cheville des de Gaulle et Mitterand, pour faire connaître (sur le plateau d’Apostrophes) son amour de l’œuvre de Guy de Maupassant, de l’édition d’un roman sentimentalo-libertin réputé terne (son seul roman) et de sa récente élection à l’Académie Française. Avant ces chefs d’Etat évoqués, on se souvient de Georges Clemenceau, homme politique de premier plan qui a fondé un journal et écrit une œuvre forte. Même si ces personnages répugnent parfois l’honneur des citoyens que nous sommes, ils ont porté la Littérature. Souvenons-nous, sous l’ancien Régime de Fouquet, qui fut le mécène du génial Jean de La Fontaine qui, d’ailleurs, après la disgrâce de ce seigneur, lui resta fidèle tout en composant avec le roi. Que ce soit l’Ancien régime monarchique ou le Nouveau régime républicain, les Lettres et partant la Littérature étaient portées par les membres du Premier Pouvoir qui en donnait le « la », en entraînant derrière eux l’ensemble des Français. Je m’exprime à l’imparfait car, depuis l’arrivée de Jacques Chirac, qui est à demi illettré (cette remarque n’est pas méchante : elle est réaliste) et donc se contrefiche de la Littérature comme d’ailleurs de pas mal d’autres choses, cette dernière est tombée en déshérence. Les tenants du Premier Pouvoir, à l’instar de tous les autres politiques moins cotés socialement, sont le reflet de la société : celle-ci n’est plus favorable à la Littérature, jugée trop difficile car elle mobilise, disons-le nettement, un projet de vie. Soit pour l’écrire soit pour la lire et partant les deux. Je ne vois pas un Nicolas Sarkozy ou une Ségolène Royal écrivains : ils ne le sont pas et ne le deviendront jamais. La Littérature n’est plus pour eux un investissement référentiel. La marque d’une culture qui prévaut. Elle n’a plus le vent en poupe. Elle est désormais à la remorque. Avec le développement du mercantilisme donc de la course à la survie, avec celui du snobisme de masse, avec la montée en puissance de la démagogie, elle tombe aux oubliettes. La cause politique de sa désaffectation est facile à comprendre : elle est essentiellement subversive, même quand elle est pauvre : celle ou celui qui sait écrire sait s’exprimer et sait communiquer donc sait réfléchir et cette faculté de réfléchir constitue un danger pour les Politiques. Ils ne s’aperçoivent pas que leur attitude méprisante envers la Littérature représente également un danger pour la démocratie, mais cette dernière n’est plus en enjeu : juste un argument électoral pour rassurer l’électeur. Voilà pour les Politiques. Pour les fonctionnaires du ministère de la Culture, il s’agit de suivre le train des politiques et d’assurer le bon déroulement d’un académisme absolument pas créateur : les bibliothèques publiques sont les parents pauvres du ministère : elles ont du moins le mérite d’exister et sont très fréquentées. Venons-en maintenant au domaine privé : il existe en France, en 2006, entre cinquante et cent écrivains de livres qui vivent de leur plume, c'est-à-dire avec les seuls produits de leurs droits d’auteurs (en général dix pour cent du prix HT d’un livre) que leur versent les éditeurs. Ce nombre diminue de jour en jour. Pourquoi ? Parce que les livres littéraires se vendent de moins en moins à très grands tirages et parce qu’il est donc nettement moins dangereux pour un écrivain contemporain qui veut vivre de son art de s’orienter vers la scénarisation de films (pour le cinéma) ou de téléfilms (pour la télévision). J’ai été jadis copain avec feu l’écrivain Alphonse Boudard (disparu en juillet deux mille) et qui fut un écrivain professionnel en son temps. « L’avenir est à l’audio-visuel », me disait en 1999 ce vétéran qui avait connu Louis Ferdinand Céline, Marcel Aymé et tant d’autres. Il avait raison. Je crois que la Littérature, en tant que phénomène de société, disparaît. Mais ce constat n’est pas pessimiste : elle continue d’être très vivace dans l’esprit des gens : témoin le « Prix du livre Inter » qui draine énormément d’auditeurs de radio. Témoins les quelques mille éditeurs de livres en France dont un tiers s’occupe de Littérature, témoins également, les mille revues littéraires françaises. L’embellie est là : malgré l’écrasement civilisationnel de la Littérature, cette dernière continue d’exister avec vivacité, à l’instar d’un fleuve majestueux devenu simple cours d’eau clairet, c'est-à-dire plus beaucoup petit mais qui continue de couler.

Guy Darol : Serait-il hasardeux de nous livrer quelques éléments d’avant programme ?

Michel Champendal : Pas le moins du monde ! Après le roman de dit Bart, trois livres sont au menu pour la rentrée prochaine : 1)- La réédition de « La Machine, roman vrai » de Gérard Sendrey. L’édition princeps de deux cents exemplaires est épuisée et l’ouvrage, bien écrit, a connu le succès : je le réédite en l’état mais avec une nouvelle couverture, plus attirante. 2)- L’édition de « Les Valises de la Mort », un roman de Jean Lupu. J’avais fait éditer ce roman voici quelques années à l’enseigne de Gutenberg XXIe siècle, une officine parisienne aujourd’hui disparue. Livre excellent : un roman noir qui se lit d’une traite. Court, pas cher, il a toutes les chances de rencontrer ainsi son public. 3)- « L’Abécédaire de Lou », de Jacques Brenet. Jacques Brenet est un médecin généraliste à la retraite vivant à Sainte-Adresse, une banlieue de la ville du Havre. Jacques a dessiné et écrit cet abécédaire forcément illustré pour sa petite fille Lou. Il a fait la tournée des éditeurs et s’est fait jeter de partout : trop naïf quant aux dessins, textes trop oulipiens, tels furent les deux reproches principaux des éditeurs. J’ai trouvé le tapuscrit littéralement délicieux : des dessins qui font penser à Pierre Etaix et à Jean Effel (tout à fait le style haut en couleur des années cinquante, Jacques Brenet est également un vieux monsieur) et textes à la manière de Raymond Queneau, de Patrice Cotensin et de Jacques Jouet, c'est-à-dire issus de l’Oulipo. Cela ne m’étonne pas que ce tapuscrit ait été refusé car les éditeurs chassent en tirant dans le tas de la modernité et tout ce qui peut, à leurs yeux, ressortir d’une historicité artistique est à bannir. Parce que réputé pas assez rentable. Pourtant l’œuvre est remarquable. Je bénéficie pour cette édition princeps de l’aide d’un libraire havrais qui relaie la formule de souscription que j’ai éditée. Car je ne possède pas de fonds propres et je travaille uniquement par souscriptions. Si j’arrive à éditer ces trois livres pour l’année 2006, je serai bien content. Tous trois dans la collection « Ecrivains d’Hier et d’Aujourd’hui ». Mais n’oublions pas que je prévois également la collection « Le Grand Insolite » et là j’ai, comme pour la collection précédente, de la réserve ! Je vais m’employer à tenir un stand dans divers salons du livre. J’y présenterai un pré-programme et demanderai aux visiteurs intéressés de souscrire. Il faut cent-trente souscripteurs pour éditer un livre. Je passe par d’excellents maquettiste et imprimeur. Je vais également actionner les circuits de l’aide publique aux livres (via le CNL, le Centre national du Livre) et de l’aide privée (le mécénat d’entreprise). Par prudence, j’édite à deux cents exemplaires numérisés, ce qui me permet de réduire les stocks, l’ennemi numéro un des éditeurs, et de retirer les livres à la demande, à un très petit nombre d’exemplaires s’il le faut. C’est le bon côté de la micro édition. Comme de toute édition d'ailleurs. Pour le reste, j’attends les tapuscrits (certains me sont déjà arrivés, déplorables hélas). Des tapuscrits dans lesquels les auteurs ne font pas le tour de leur nombril ou ne plaquent pas de platitudes sur le papier mais dans lesquels ils savent développer une ou des histoires ou exposer faits, opinions et arguments dans des documentaires dignes de ce nom. J’ai calculé qu’il me restait, sauf maladie grave, vingt-cinq années d’activité professionnelle (j’ai eu cinquante-deux ans en juillet dernier) : si j’édite cinq livres par an, je peux donc constituer un catalogue de cent vingt-cinq livres. Soyons modestes et tablons sur quatre-vingt : cela parait énorme mais, en réalité, ce n’est pas beaucoup, quand on voit tous les bons livres qui peuvent être édités ou réédités. C’est la raison pour laquelle je pense que de nombreux éditeurs peuvent cohabiter sans se concurrencer : chaque livre est nouveau et unique : il vient s’inscrire tout simplement, élémentairement, dans les bibliothèques publiques et privées. En fait, il n’existe aucune concurrence entre les livres, sauf, bien entendu, si deux éditeurs sortent le même texte en même temps, et encore : il existera alors certainement des collectionneurs qui souhaiteront posséder un exemplaire de chacune des deux éditions. Quels auteurs verraient ensuite le jour dans mon catalogue ? Parmi ceux que je n’ai pas cités dans notre entretien notons Richard Lesclide, Louise Michel, la Comtesse de Ségur, Casanova, Erik Satie, Félix Fénéon, Morvan Lebesque, Albert Londres, Tristan Bernard, Séverine, Maryse Choisy, Grisélidis Réal, Cyrano de Bergerac, André Baillon, Gaston de Pawlowsky, André Frédérique, Lucien Meyronien, Michel Falempin, Gaston Leroux, Louis Lecoin, Albert Paraz, Jean Ray, Alexandre Dumas, Léo Campion et Julien Blanc.

Entretien entre Guy Darol et Michel Champendal réalisé le dimanche 13 août 2006.

> Editions Michel Champendal

> 16 rue Lentonnet 75009 Paris

Il contient quelques traductions de textes qui appartiennent à la période qui précède la chute, celle où le rock critic se fait chanteur tout à fait estimable. Également une bibliographie exhaustive qui témoigne qu’en 32 ans d’existence Bangs n’a cessé d’écrire pour ne pas devenir fou ou, simplement, pour ne pas hâter le crépitement du feu. Guy Darol

Il contient quelques traductions de textes qui appartiennent à la période qui précède la chute, celle où le rock critic se fait chanteur tout à fait estimable. Également une bibliographie exhaustive qui témoigne qu’en 32 ans d’existence Bangs n’a cessé d’écrire pour ne pas devenir fou ou, simplement, pour ne pas hâter le crépitement du feu. Guy Darol

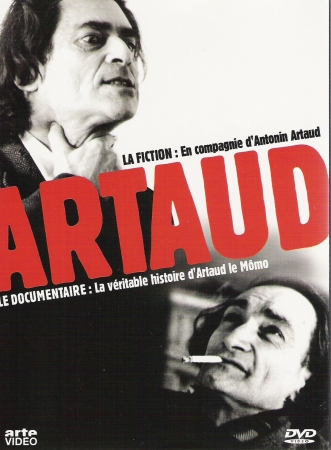

théâtre et le retour aux sources, une étude de Monique Borie qui serre le texte sans préjugés), les deux films de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur diffusés en 1993 constituent, selon moi, le sommet phosphorescent de ce que peut-être l'image-mouvement face à la trajectoire Artaud.

théâtre et le retour aux sources, une étude de Monique Borie qui serre le texte sans préjugés), les deux films de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur diffusés en 1993 constituent, selon moi, le sommet phosphorescent de ce que peut-être l'image-mouvement face à la trajectoire Artaud. Arte Vidéo rend depuis peu disponible ces deux ouvrages cinématographiques en coffret DVD, augmenté d'un bonus :

Arte Vidéo rend depuis peu disponible ces deux ouvrages cinématographiques en coffret DVD, augmenté d'un bonus :