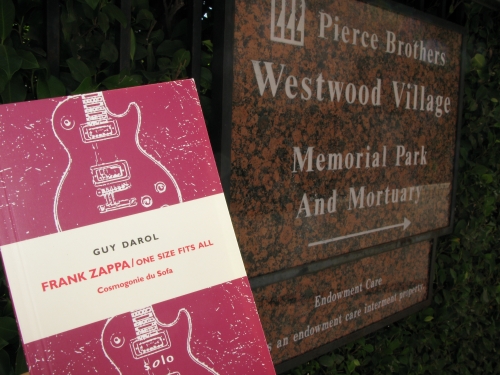

Au moment où paraît son dernier livre

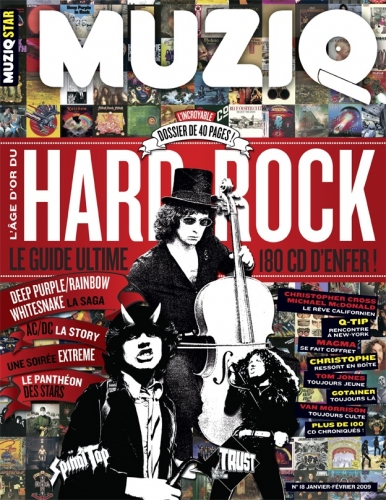

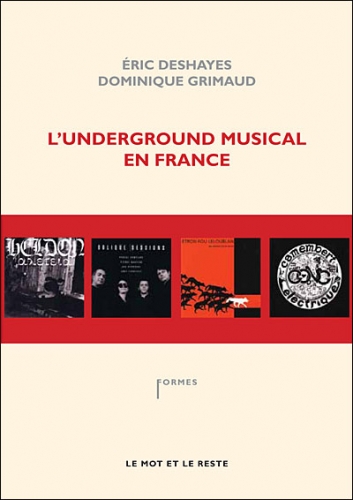

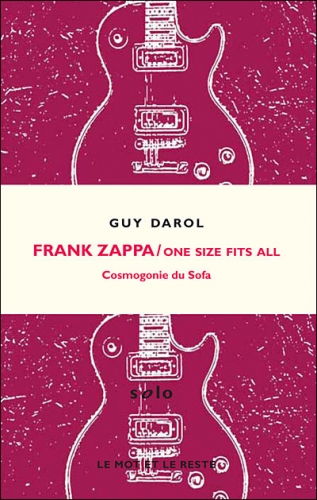

FRANK ZAPPA/ONE SIZE FITS ALL ❘ COSMOGONIE DU SOFA

aux Éditions Le Mot et le Reste

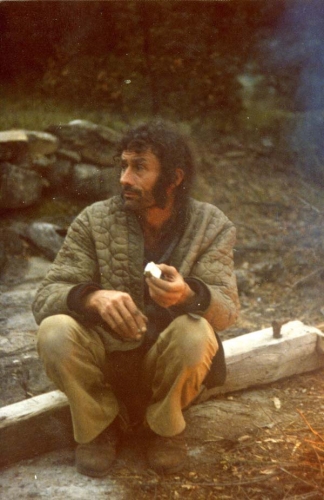

Guy Darol, enfance à Paris et en Bretagne.

Dès ses six ans, passionné de lecture, comment en arrive-t-il à l’écriture ?

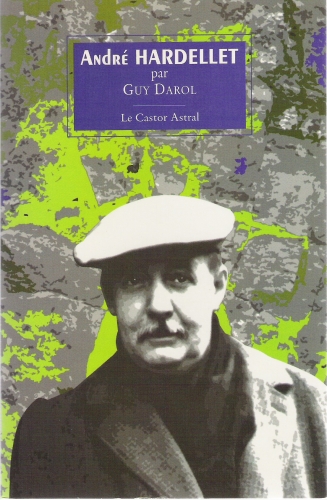

Ses livres, dont son récit Héros de papier (Le Castor Astral éditeur), ses premières années vécues rue du Pressoir dans le 20earrondissement de Paris puis, rue des Minimes, à deux pas de la place des Vosges, enfin en banlieue, à Vincennes, sur les traces d'André Hardellet (d’où résultera son magnifique essai André Hardellet, Une halte dans la durée, Le Castor Astral éditeur).

Le retour en Bretagne, près de Morlaix.

BM : Bonjour Guy, comment va l’Indien d’Armorique ? Je suis content de savoir que tu te sentes « Indien ». Te reste-t-il, toi qui est très parigo, un peu d’accent de cette langue bretonne qui doit t’être très chère et qui est celle de ta mère qui monta à Paris avant de retourner au pays. Elle conserve toujours cette couleur chantonnée du terroir, je crois. Parles-tu breton?

GD : L'indien d'Armorique affûte ses flèches. Il voit le ciel bleu, la mer calme. Du soleil d'octobre chaud caresse son front tanné. Mais son cœur entend le verdict des cœurs. Il sait qu'il est urgent d'amplifier le combat. Ami, je ne parle pas le breton, du moins celui que l'université enseigne, surnommé KLT, une combinaison des mille langues qui bruissaient autrefois. Mes parents, natifs du Cambout (Côtes-du-Nord) et de Ménéac (Morbihan) parlaient quelque chose que d'un commun accord, sans barguigner ni se mordre les lèvres, on appelait le patois. Ils patoisaient comme je déballe le jars. Joseph et Agnès patoisaient un parler mélangeant roman, breton et mots orfèvrés par l'instinct poète qui est aussi celui de la survie. Ils découvrirent, avec un étonnement que je partageai avec eux, qu'ils parlaient le gallo. Sans le savoir, ils maniaient un patois qu'à présent l'Université ratifie. Ce gallo (qui de fait est une langue de coursier ; mon grand-père Jean-Baptiste posséda plusieurs juments ; l'une se nommait Voltige) me manque. Et ce que j'en lis, ce que j'en entends est bien éloigné des métaphores filées par Génie, Mathurin, Augustine, Béderi, Victor, Léontine ou Constance. Ceux et celles de mon village, un village aujourd'hui asséché et qui, il y a 35 ans, ruisselait de mille accents, joies, coquecigrues plus ou moins aigues. Car chaque jour était une fête autour de l'abreuvoir, de la bolée, du feu de cheminée. Joseph, mon père et maître regretté, a replié ses gaules, il y a trois ans, emportant avec lui une bonne humeur (inégalée), des chemins secrets dans la broussaille, des images et des formules que j'entretiens (pieusement) comme le bon feu qui un jour s'éteindra. Si le soir fait chanter les rainettes (mais les nitrates, les phosphates, l'agriculture et ses poudres à canon les ont presque toutes dégommées) alors je me souviens de Baptiste, sur le seuil de sa carrée, revissant sa viscope et portant sur l'horizon ce jugement dernier : « Les ernettes chantent é saille i va faire bao demain. » Signe qu'après la nuit, le beau temps régnerait. Quant à ma mère, pauvre petite mère qui vécut son enfance à l'abri des talus, dans le nid des fossés, dehors était sa chambre, à la cloche des champs, ma petite mère n'a plus d'accent. Car étouffé par les mouchoirs du dégoût qu'elle appuya elle-même sur ses lèvres, sur son coeur, partout où transpiraient ses origines de va-nu-pieds. Ce qu'elle fut. Ce qu'elle n'est plus. Mais il lui reste la sauvagerie dont mes flèches sont amidonnées. Ma petite mère entame sa huitième décennie à Josselin.

BM : Qu’évoque pour toi Hôtel-Dieu ?

GD : L'Hôtel-Dieu est mon lieu insulaire de naissance, un berceau au milieu de l'eau, mes commencements de marin terrestre. Là je suis né et chaque fois que le piéton (mon père m'exerça à cette fonction en lui ajoutant le côté flâneur) m'en rapproche, mon coeur s'humidifie, mes yeux s'humectent. Je sens une odeur de muguet et le parfum de révolution. Cela eut lieu un premier mai. D'où le nez et l'esprit de rebiffe. Subversif un jour, subversif toujours.

BM : La Bretagne, Paris, rue du Pressoir, retour au pays breton. Court itinéraire, mais vie bien remplie, n’est-ce pas, Guy ? Quels sont les souvenirs que tu conserves de cette rue du 20e arrondissement, presque légendaire aujourd’hui, où tu vécus cinq ans. Ne plane-t-il pas, là, au-dessus de cet îlot, le képi du général De Gaulle et la maltraitance d’un gouvernement (De Gaulle, Pompidou, Malraux) à l’égard d’une classe travailleuse et laborieuse, bien que les habitants, installés aujourd’hui dans une rue du Pressoir nouvelle, ne semblent pas du tout s'en plaindre. Veux-tu nous en parler ?

GD : Ami, ces années-là sont celles du bonheur. Rue du Pressoir, dans un étroit deux pièces privé de ce que nous nommons aujourd'hui le confort, je vécus sans savoir, sans même deviner, que le meilleur avait une fin. Là tout se déroulait à l'infini, sans obstacles, sans heurts. Ça roulait. Et j'étais loin d'imaginer que mes pieds reposaient sur un sol menacé par les machines à pelles et à boules de fonte. Un jour, ma main serrée dans celle de mon père, je compris. Nos yeux assistaient à l'éboulement de nos fiestas : cendres, fumée retombant sur un tas de gravats. Je venais de constater ce qu'était la fin des rêves et il s'en suivit, logiquement, un malaise tantôt fait d'anxiété, tantôt fait de révolte. Rue du Pressoir est un film qui se déroule chaque jour dans ma tête. Le film d'un immeuble gris, écaillé, au tournant d'une rue au pavé luisant.

BM : Tu dis : « Je viens du peuple combattu, humilié, mais ne conçois aucune solution dans le sang. » Guy, parfois nous n’avons pas le choix, disons-le clairement, il faut faire ce choix, prendre les armes, malheureusement, si l’ennemi est là, à notre porte, si l’agresseur occupe notre territoire. Non, qu’en penses-tu ? Pendant la dernière grande guerre, hommes et femmes ont pris les armes et s’en sont servis. Il fallait mettre hors de France nos agresseurs ! Tu peux nous parler de tes réflexions à ce propos ?

GD : J'admets qu'il faille aller au feu sous la menace – et sans doute devons-nous la vie à ceux qui ont donné la leur – mais je ne peux acquiescer au credo qui voudrait que l'émancipation résulterait d'un combat armé. Je ne crois pas en ces meilleurs jours que promettent les révolutions. Cette tentation au contraire m'inspire le dégoût. Elle est la faiblesse des idéalistes. J'appartiens quant à moi à l'espèce des rêveurs. J'ai foi, même si le temps semble long, dans le dialogue des contraires. Je crois en la dialectique qui annule les conflits. Pacifiste obstinément, tout en moi rejette l'idée d'une salvation par le sang. Toute guerre est un drame. Toute destruction est atteinte à mon amour de la vie.

BM : Guy, dans l'un de tes livres bouleversants, Héros de papier, tu dis : « Je fus élevé dans une tanière de luxe, empêché de voir au dehors, obligé de contempler dedans. » La liberté te manquait-elle ? Des privations t’étaient-elles imposées et étaient-elles vécues comme un enfermement qui te mettaient en position de séquestré ou d’animal traqué, interdit. Tu écris : « Mon esprit passait les murailles ». Te sentais-tu prisonnier ? Et prisonnier de qui ? de quoi ?

GD. : Unique enfant né de parents venus à Paris pour échapper à la vie dure, je fus entouré de tant de soins que la liberté me manqua. Placé en pension chez les soeurs des écoles chrétiennes à l'âge de quatre ans, je connus la haute solitude des murs que l'on ne peut franchir. Lorsque Joseph et Agnès, mes parents, purent enfin me garder près d'eux, d'abord rue du Pressoir, ensuite rue des Minimes, je n'avais ni le droit de sortir ni celui d'accueillir mes camarades de jeu. Sauf à sentir ma main tenue par des adultes craintifs. On redoutait que la rue me soit un danger. Je fus ainsi enfermé dans de petits appartements qu'aéraient la lecture, la musique et la conversation de mes parents ou des membres de la famille. Il me fallut souvent ruser et même fuguer pour aller vers le dehors et découvrir que le danger ne s'y trouvait pas. La plupart de mes livres racontent cet influx de vie et les circonstances qui me permirent d'échapper à l'emprise de parents qui n'étaient pas calculateurs de tyrannie. Je ressens souvent cette mise à l'écart forcée comme un manque, une carence, puisque mes dix-neuf premières années, à quelques exceptions près, se résument à l'environnement familier. Je constate chez moi une variété d'émotions qui ne doit rien à la diversité des événements. L'école était pour moi le lieu où l'on respire. J'eus des maîtres talentueux et des compagnons de classe vertueux. Ils m'ouvraient la porte du monde.

BM : Si tu avais pu quitter ce terroir breton et partir loin, dans des contrées où tu aurais ignoré la langue, la géographie, le paysage, peut-être alors l’aventure t’aurait donné la clé, pour échapper aux griffes qui te retenaient, non ? Probablement que la compagnie des livres t’a aidé à créer ton propre univers mais peut-être te sentirais-tu plus libre. Tu écris : « On m’a donné le livre pour m’occuper l’esprit. Combattre l’ennui, tuer le temps (...) échapper à la solitude désœuvrée que je peuple d’apparitions ».

GD. : Des échappées s'ouvraient à moi lorsqu'aux vacances nous revenions en Bretagne. Car alors l'étreinte se relâchait et je pouvais m'imprégner d'images, de sensations. Ma solitude s'en peuplait à délices. Adolescent, mais au prétexte de meilleures performances scolaires, je fus autorisé à franchir les frontières. J'étais envoyé en Angleterre puis en Allemagne. Là, je connus d'autres émois et cette liberté dense qui forge une personnalité. Le goût de la lecture, plus tard l'amour de la littérature, ont toujours volé à mon secours lorsque le manque se faisait trop cruel. Un tel équipement vous permet, sinon de franchir les obstacles, du moins de tenir tête à la détresse. J'eus cette chance : que de bons livres viennent à ma rencontre, qu'ils épaulent ma solitude, qu'ils prennent en main l'enfant désemparé. Mes grands amis se trouvent sur les rayons des bibliothèques. Ils se nomment Charles Dickens, Jean-Jacques Rousseau, Léon-Paul Fargue, Jorge-Luis Borges. Une foule qu'il serait fastidieux d'énumérer. Un écrivain se tient toujours à mes côtés selon le lieu où vont mes pas. Il est certain que je serais autre, ou différemment complété, si j'avais envisagé de partir. Mais je n'y ai jamais songé. Le livre est plus vaste que le monde. Le livre est ma demeure, une demeure au milieu des arbres.

BM : Guy, quel genre d’enfant, étais-tu ? Si je comprends bien, tu n’étais pas hors-la-loi, ni intrépide, tête brûlée, casse cou, mais, tu l'écris : « Voleur à l’escapade, peut-être, et très habile ». « Jamais une effraction, pas une branche brisée. J’allais à pas de loup, par sentes et buissons ». A te lire, tu étais un gosse bon, gentil, cependant, prudemment, ne faisais-tu pas les coups en douce ? Devenu adulte, et aidé de l’écriture, prends-tu une revanche avec les mots ? Devant la page blanche, tu t’exécutes, tu exécutes librement, avec des mots, carnavalesques ou francs, très francs, comme si tu foutais une patate en pleine gueule à un mec qui t’emmerde. En fait, t’étais un môme bien, et c’est par la lecture et l’écriture que tu t’en sors ! Tu peux donner des coups sans faire trop mal. Tout compte fait, le petit Guy Darol était un enfant sage. Tu étais moins enclin à la bricole explosive, comme l’était l'un de tes potes, toi, tu « mijotais lentement, imbibé de phrases onctueuses, doucement mariné de vocables...» Tu es passé par des envies de nuire, de révolutions, mais jamais d’armes à la main, sauf en plastique. Tu dis bien cela ? Un poète calme mais cependant en ébullition ?

GD : Joyeux, cher Bienvenu. L'enfant était joyeux, une joie sans rides. En dépit du mauvais temps que le capitalisme en crise (ce qui est le propre du capitalisme) offre à notre décor. Calme par la force des choses, agité au fond, voire agitateur. Ce qui me valut, en 1968, pour avoir professé l'oisiveté, une certaine turbulence (jamais la mise à sac de mon quartier), de connaître l'âpreté d'un conseil de discipline qui décida de mon renvoi du lycée Charlemagne. J'évoquai tout à l'heure mes fugues. Elles étaient nocturnes. Et mon père découvrit alors que son fils savait passer à travers les murs. Une technique souvent employée pour aller humer l'air des rues parisiennes. Je fus une fois pincé, rue Soufflot, et je sus ce qu'était la maison Poulaga et ses volières grillagées. Joseph vint m'en sortir et je crus qu'il me ferait connaître le cuir de ses mains paysannes. Après avoir mené la charrue et les chevaux de la ferme, il fut forgeron puis marin dans la Marchande. L'homme était robuste et leste de ses bras musclés. Je connais le sens exact du mot torlogne. Cette fois, éberlué par l'audace qu'il ne soupçonnait pas, il fut incroyablement paisible. Ce qui m'invita à renouer avec l'aventure. Anguille, agile, il est peu facile de me maintenir longtemps en état d'apnée. Je m'échappe à la manière de ces Hercules de foire qui faisaient autrefois démonstration de leur don, place de la Bastille. J'admirais le spectacle de leurs évasions. Plusieurs fois enchaînés, harnachés de cadenas inviolables, ils parvenaient toujours à retrouver la liberté. Ainsi je vécus, innocent enfant mis aux fers, habile à esquiver toute tentative de me tenir en laisse, soumis et silencieux. Ami, nos chemins se sont croisés car nous possédons l'art de la fugue. Qui pourrait nous soustraire au désir de grand air ?

BM : Guy, tu as connu, par le plus grand des hasards, dis-tu, les poètes du feu, ceux que la société méprise et que l’école de l’ignorance ne peut évidemment connaître. Quel est ce hasard ? Et que t'ont apporté ces poètes ? En fait, te sentais-tu proche d'eux, de leur rébellion ? Je pense cela à force de t'entendr e dire, enfant : « Si tu ne veux pas apprendre tu garderas les vaches » ou alors certains mômes et professeurs, au lycée : « D’où tu viens il te faudra faire tes preuves. » Tu as dû te battre contre cet acharnement, n’est-ce pas ?

GD : La poésie est le seul guide mais j'ajouterais la philosophie, celle d'un certain Diogène ou du grand Nietzsche. Il me faut ici honorer les noms de Serge Koster et de Roland Brunet, deux Maîtres du service public, qui m'enseignèrent l'exercice de la pensée au temps que j'étais l'élève du lycée Voltaire. D'autres suivirent mais ces deux sémaphores chançardement placés sur mon chemin adolescent, ont été déterminants. Ils me firent découvrir Antonin Artaud, Georges Bataille, Karl Marx, Proudhon et Max Stirner. Inimaginable de nos jours ! Ces lueurs de la pensée en liberté éclairèrent ma jeunesse. Elles me furent données au début des années 1970. Si l'on observe la déliquescence programmée de l'enseignement des Lettres et de la Philosophie, il est utile de souligner que les potaches actuels, et ceux qui les suivront, sont dépourvus de tout espoir quant à la possibilité de penser par soi-même. Pour être complet, il me faut rendre hommage à mon père sévère, mon Joseph (décédé en 2004 et je ne m'en remets pas), attentif à mes professeurs, les vénérant sans l'ombre d'un cillement, et qui fit de moi, d'une façon discutable sur le fond, un lecteur et un lecteur intense. Il ne possédait pas le certificat d'études (se souvient-on de ce brevet indispensable au début des années 1940 ?) mais il avait deviné que les livres étaient un passeport. Je ne connus Noël, fêtes et anniversaires, qu'habillés de cadeaux qui étaient le Livre. Dès que j'eus 14 ans, je lui soumettais chaque semaine une liste d'ouvrages qu'il honorait sans rechigner. Je dois beaucoup à ces professeurs et à ce père qui m'initièrent à la lecture articulée sur le réel. Très tôt, je lus Antonin Artaud, Benjamin Péret et les auteurs publiés par Jean-Jacques Pauvert et Eric Losfeld. J'eus la chance d'avoir pour ami, au lycée Charlemagne, Romain Sarnel, l'un des meilleurs exégètes actuels de Nietzsche, qui m'incita à lire Baudelaire et Rimbaud. Le hasard a toujours posé sur mon épaule une main amie. Je ne l'avais pas cherché. Il se présenta, comme un luxe, à mes soifs qui restent encore à étancher.

BM : A propos d’un de nos grands poètes, tu écris : « Je pense à Antonin Artaud, pour qui la réalité, souillée de mensonges, n’était qu’une abomination. Il déployait le Merveilleux contre les forces d’envoûtements et lançait des dés de magie. Etendre l’être à une dimension cosmique, s’élargir, exige une énergie constante. C’est une bataille continue. Faut-il se satisfaire des limites tracées du corps dans lequel on jette un voile en damier ? Car aujourd’hui l’homme s’insurge, ce n’est pas qu’il réclame plus d’être, mais l’amélioration de son confort dans une réalité d’images. Et non pour celles qu’il se fabrique, analogies, correspondances, enjambées dans l’imaginaire, mais le catalogue des clichés où il est invité sans cesse à se fournir, à se doper, pour s’élever au-dessus de la boue ». Artaud a souffert, lui qui a traversé les flammes et le feu, mais Guy, actuellement, nous sommes dans une situation critique, tout bouge, ça tangue, l’économie mondiale chute, les « petits », je parle des classes défavorisées souffrent. On veut fermer la gueule aux poètes, aux écrivains. On vire des gens bien qui se trouvaient, il y a peu, à certains poste clés de la culture. Es-tu inquiet, toi, journaliste et écrivain ? Je viens de lire, en première page d’un hebdomadaire, Siné Hebdo, ce titre signé Jules Lafargue. Je cite : « Qu’on les pende par les couilles en or ! » Il va plus loin : « Fusiller les riches de but en blanc serait de la folie : Il faut d’abord les mettre en prison et les affamer jusqu’à ce qu’ils aient fait revenir de l’étranger l’argent qu’ils ont caché(…) C’est seulement quand ils n’auront plus rien que nous les fusillerons ». Réponse de journaliste en colère ? Un éclat de mots dans la presse, à la gueule d’une certaine société ? Qu'en dis-tu ?

GD : Fidèle à Antonin Artaud, j'expédie au néant ceux dont les mots ne sont pas un brise-lames. Fidèle à Antonin Artaud (comme je le suis à Stanislas Rodanski, Jean-Pierre Duprey, Jean-Daniel Fabre, André Laude), je biffe d'un grand trait houilleux toute écriture qui ne jaillit pas des abîmes. Je pourrais ainsi citer d'autres figures qui nous seraient des vigies essentielles, mais le temps agit contre les voyants. Le temps accélère une descente vers des gouffres sans fond ni nerfs. Antonin Artaud fut l'écho de mes vertiges nullement esthétiques. Je ne viens pas de la jeunesse dorée ni d'une histoire acquise à la victoire. J'appartiens au peuple des petits et des faibles. Je suis un petit et un faible et n'ai jamais cherché à rejoindre le courant ascendant. L'ascension, selon moi, est de croître à l'intérieur de notre propre histoire, d'assumer les pentes et d'en revendiquer les splendeurs. Je viens des serfs et des artisans de la Commune. Je suis voisin des anarchistes espagnols et me revendique libertaire. Libertaire et pacifiste. Furieusement libertaire et bravement pacifiste. Ceci dans une époque trouble qui porte en elle les germinations d'un retour au fascisme. Notre époque est fasciste et je ne manque jamais une occasion de le souligner. Peut-être est-il déjà trop tard ? L'école laïque, publique et obligatoire vacille sur ses assises républicaines. L'enseignement de la philosophie est réduit à une silhouette. Les maîtres des écoles primaires (j'insiste sur la formule) sont soumis à l'obligation d'indiquer certains auteurs, suivant une liste définie. L'exercice de la pensée, qui ne peut agir sans une connaissance exacte de notre histoire mondiale, est menacé. Le capitalisme s'effondre, entraînant dans sa déconfiture (prévisible de longue date) un système voué à l'échec, car inégalitaire. Toutes ces indications, désormais parfaitement lisibles, augurent d'une catastrophe qui nous reconduit aux temps féodaux. Nous marchons à l'envers et il y aura des morts. Je le dis en toute conscience. Le baromètre ambiant ne démentira pas. Le citoyen lambda que je suis est avisé et il avise au sein des structures qui lui sont fournies. Je passe le message là où il m'est (encore !) permis de le passer. Sur le front des luttes je me tiens, là où le combat est possible. Quant à l'écrivain : indignation totale. Que me viennent les noms de Benjamin Péret, d'André Laude ou de Guy Debord (d'autres me sont présents mais trop obscurs à nos lecteurs car ils appartiennent à mon rang) et la colère me montent aux joues. Qu'est-ce que la littérature aujourd'hui ? Serait-ce un bizness ? Rien ne me fait signe qu'il en soit autrement. Une réverbération des tares de notre temps : individualisme, égo, carrière perso. Rien qui ne colle aux étriers de mon enfance. La littérature était alors un combat, une mise en péril des puissants et des convenances. J'y suis venu avec le souci d'alerter. Ne possède pas la surface pour donner de l'ampleur à ma révolte. Jamais ne la posséderait. Je fais partie des zigues à plume et à clavier sans surface publique. Hormis la parole que tu me donnes, occasion de saisir le taureau par les cornes, nul ne se soucie de ce que j'en pense. Faible intérêt pour les insurgés du verbe. Tel est le temps, notre temps. Une époque sans souvenir. J'osais dire, avant hier, que le meilleur est à venir mais un bémol s'impose. Peu enclin à la prise d'armes, je souhaiterais lire et entendre plus de colères. Et c'est ainsi que je lis Siné Hebdo et Le Nouvel Attila avec une ferveur impossible à dissimuler.

A l'occasion de la publication de Frank Zappa/One Size Fits All/Cosmogonie du Sofa (Le Mot et le Reste, septembre 2008), Guy Darol rencontrera ses lecteurs à la Librairie Dialogues de Brest, le vendredi 31 octobre à 18h.

☟

LIBRAIRIE DIALOGUES

Forum Roull

Rue de Siam

Brest 29

GUY DAROL A LA LIBRAIRIE DIALOGUES

www.librairiedialogues.fr