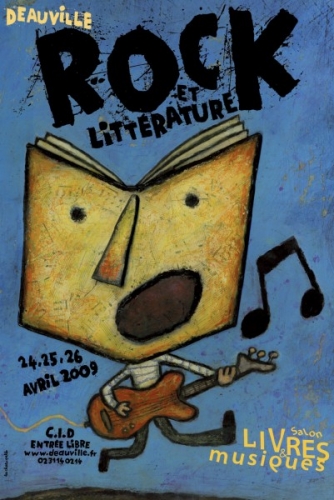

Nous suivions distraitement les objurgations des meneurs. Si l’on participait à des esclandres, à des émeutes, c’était presque toujours en arrière ou de côté. Ceux que j’entends aujourd’hui revendiquer des fracas de vitrines n’étaient pas mes alliés. La violence m’a toujours été antinomique. Et pourtant, il en est qui mériterait de succomber noyés sous des flots de crachats.

Je préférais la lutte des mots. Pas ceux qui signifient, telle une déclaration de guerre, qu’il faut suivre une meute. La lutte des mots, c’était plutôt le désir d’embrouiller. L’envie d’énoncer des formules qui ne mènent à rien. Impossible donc à emboîter. Qui ne finiraient jamais dans la boîte à idées d’un filou publicitaire. Qu’on ne transformerait pas en marchandise de salon.

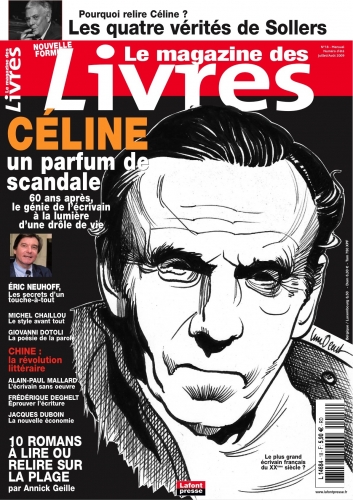

Le plan consistait à faire tomber les règles de préséance. Par exemple, nous décidions que la poésie était un libelle, qu’une image photographique valait un concept. La pensée était libre du chemin qu’elle prenait, jouant ainsi un tour aux spécialistes, aux gardiens des catégories, aux représentants des genres établis. Le roman n’existait plus. La poésie moins encore. Denis Roche l’avait assez dit : "La poésie est inadmissible. D’ailleurs elle n’existe pas."

La guérilla n’était plus armée de boulons mais de mots effervescents et qui roulaient de Guy Debord à Ezra Pound, niant la supériorité d’un domaine sur un autre. Les penseurs significatifs (Barthes, Baudrillard, Foucault) justifiaient nos méfiances. Tout pouvoir est savoir. Il fallait ainsi miner les rhétoriques dominantes, lacérer le smoking des langues, effrayer les mandarins en produisant l’élan qui franchit les barrières.

Cela donnerait des revues, périodiques incertains, vendus à la criée comme les brûlots des Communeux. En 1974, nous apprenions la mort de Salvador Puig Antich, militant du Mouvement Ibérique de Libération, garrotté dans une prison de Barcelone. Toute une soirée, à la croisée des rues Saint-Séverin et de la Harpe, nous avons hurlé l’horreur jusqu’à briser nos voix. Quelques-uns se pressaient la gorge en gueulant. Nous portions des masques blancs pour signifier notre place aux côtés des victimes de la mort programmée. Viva la muerte était le haro crié par Milan Astray, général franquiste. Cette sentence, on l’aboyait à l’envers. A l’endroit, on jurait la joie insurgée de vivre avec le s mots de Jean-Pierre Duprey, d’Antonin Artaud. La publication que nous laissions contre 3 francs s’appelait Crispur et était sous-titrée Notices pour une insurrection de l’écriture.

Il n’y avait selon nous* qu’une seule voie (de passage, traversière) pour nuire aux paroles établies. Grossièrement, elle se nommait poésie. À la condition toutefois qu’elle vienne de poètes prônant le désordre ainsi que le concevait André Laude**. Guy Darol

* Nous, c’est-à-dire Christian Gattinoni, Henri Martraix, Bernard Raquin , Mouse et Anymaousse

** André Laude, Joyeuse Apocalypse, 1974 ; Liberté couleur d’homme, essai d’autobiographie fantasmée sur la terre et au ciel avec Figures et Masques, 1980. On lira avec profit, Les compagnons du Verre à soif, François Vignes, 2002.