Les bouleversements qui pouvaient résulter du bruit dépendaient alors de ce que nos clameurs attiraient les képis. On ne se donnait pas rendez-vous au Quartier Latin, chaque samedi, pour échanger des vues, des caresses, des vinyles mais pour aller au front, à l’incendie que nos voix faisaient. Nous ne vendions pas sous le manteau mais à fond les ballons, toutes dents dehors et la langue chargée d’invectives. Le Système, notion bien spécifique de ce temps, était le Grand Objet à abattre. L’urgence était plus que pressante. Nos "colères folles"(Rimbaud) s’animaient contre les passifs, passants passablement endormis qui semblaient ignorer les désastres commis en ce monde. Sans les éraflures du cri, que pouvait "le texte des imaginaires du langage" (Roland Barthes) ? C’était, pour nous, l’oriflamme livide, le fanion de la fête des mots. Défigurer la langue : à condition de secouer la réalité, de mettre en danger les structures du pouvoir.

Vendre Crispur ou toute autre revue n’était qu’un prétexte à des exercices d’agitprop. Hurler en collages verbaux, syllaber de faux slogans, on fusionnait happening et politkult, performance et manif. La méthode découlait du Cabaret Voltaire, lorsque Huelsenbeck, Tzara et Janco déclarent le poème simultan prêt à soulever Zurich. Clusters vocaux, gestes de gladiateurs, mugissements de sirènes composent un hourvari qui dénonce le casse-pipe international, également le son creux de la littérature. Hugo Ball écrit à propos de Huelsenbeck : "Il plaide pour un renforcement du rythme (le rythme nègre). Il aimerait battre du tambour jusqu’à faire disparaître la littérature sous terre" *. Dada sanctionnait par le vacarme bouchers et gens de lettres.

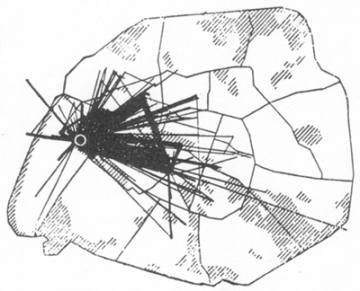

The Guerilla Art Action Group mettait en évidence les relations entre le marché de l’art et celui de la guerre.

Le mardi 18 novembre 1969, Jon Hendricks, Poppy Johnson, Jean Toche et Silvianna pénètrent dans le Musée d’art moderne de New York, vêtus selon la norme fixe, inoffensifs comme des transparents. Ils marchent minutieusement le long des œuvres puis commencent à répandre sur le sol les copies d’un tract. Après avoir fait entendre à plusieurs reprises le mot viol, ils se jettent brusquement les uns sur les autres. Leurs habits déchirés, ils crèvent des sacs emplis de sang. Ils se couchent, gémissent, roulent dans les feuilles, s’encrent de rouge. Ils viennent de commettre un acte essentiel, sans gesticulation de tribune. Leur folie apparente met en accusation le lien secret qui unit David Rockefeller (alors président du conseil d’administration du Musée d’art moderne) à United Technology Center et Mc Donnell Aircraft Corporation. Ces deux entreprises fabriquent en effet du napalm et des avions de combat. Le Guerilla Art Action Group exposait in situ l’argent sale de l’art en imitant les règles du happening.

Christo, dans sa grandiloquence, n’a jamais frappé aussi fort.

Crispur, Dérive ensuite, ne pouvaient distinguer la politique de la littérature. Sans se soumettre. Sans jamais se faire rattraper par le flux marxiste qui emportait la quasi-totalité des porteurs de plumes du moment – agitateurs, évidemment.

Nos attroupements débutaient rue de la Parcheminerie et se confondaient aux flâneurs devant la Pâtisserie du Sud Tunisien, non loin de la Joie de Lire, librairie symbolique des combats anti-guerre, fondée en 1957 pour amplifier la lutte des Algériens insurgés, disparue on ne sait trop ni comment ni pourquoi. Bris de verbes, collisions sonores. Nous savions que toute phrase frappe du talon.

John Cage se souvenait que Norman Oliver Brown, l’un des artisans de la contre-culture, avait vu dans la syntaxe une disposition de l’armée. En vertu de quoi, il se mit à réfléchir sur les moyens de démilitariser la langue. Exquis sémanalyste, Roland Barthes qui dit si bien la jouissance du texte et le plaisir en pièces décide que « la phrase est hiérarchique : elle implique des sujétions, des subordinations, des rections internes ** ». L’homme qui tombe à pic.

Nous sommes convaincus qu’il faut mettre du chaos dans la phrase afin de mobiliser l’écoute. Puisque tout se vaut, rien ne se pense. En cette fin d’ère expansionniste, il importe d’élever le style et le ton. L’écriture redevient l’arme à remuer les torpeurs. On le croyait.

Nous songions vraiment que les collisions du verbe inspirées de Burroughs, Cummings, Pound, Guyotat allaient ébranler le monde. Que la rue écoute dès lors que l’on fait appel à sa créativité. Guy Darol

* Hugo Ball, La fuite hors du temps. Journal 1913-1921, 1946.

** Roland Barthes, Le plaisir du texte, 1973.